森のオルガンができるまで 1ーグリーフの会

軽井沢にある医療施設「ほっちのロッヂ」で、この度2年ぶりに置かれた『森のオルガン』。

もともとは、2022年に「交換留藝」というプログラムで三ヶ月間の滞在をさせていただいていた際に、自然発生的に始まったものだった。

この形になるまでに起きたことを、書き残しておきたいと思う。

2022年9月18日。

パン屋さんの上にあるスペースで、医師のすぎーさんによる

グリーフを学ぶ会がひらかれた。

Sさん自身が グリーフサポートせたがや のプログラムで学んだ内容を

同僚のみなさんと共有する場に、わたしも参加させてもらった形だ。

英和辞書によると、

grief‥ ‥ (死別・後悔・絶望などによる) 深い悲しみ、悲痛、悲しみのもと

とある。

私の認識もこれに近いもので、

グリーフとは、主に別れによってもたらされる

深い悲しみのことかと思っていたけれど、

実際は、もっとたくさんの種類があることを知った。

グリーフ / 喪失体験と関連するトピック

近しい人の死、病気、被災、転校、離婚、ジェンダー、結婚、出産 … etc

結婚や出産といった、一般的にはHappyなものとされているイベントも

ここに含まれていることは意外だった。

たしかに、結婚して戸籍上から「野口桃江」がいなくなったとき、

自分がまるで幽霊にでもなったような感覚をおぼえたことがある。

それぞれが、自分のグリーフについて思いをめぐらせる……

自分のなかでは、すでに完治していると思っていた傷が

記憶の奥底に残っていたことに気がついた。

グリーフを他の人たちと共有した後は、

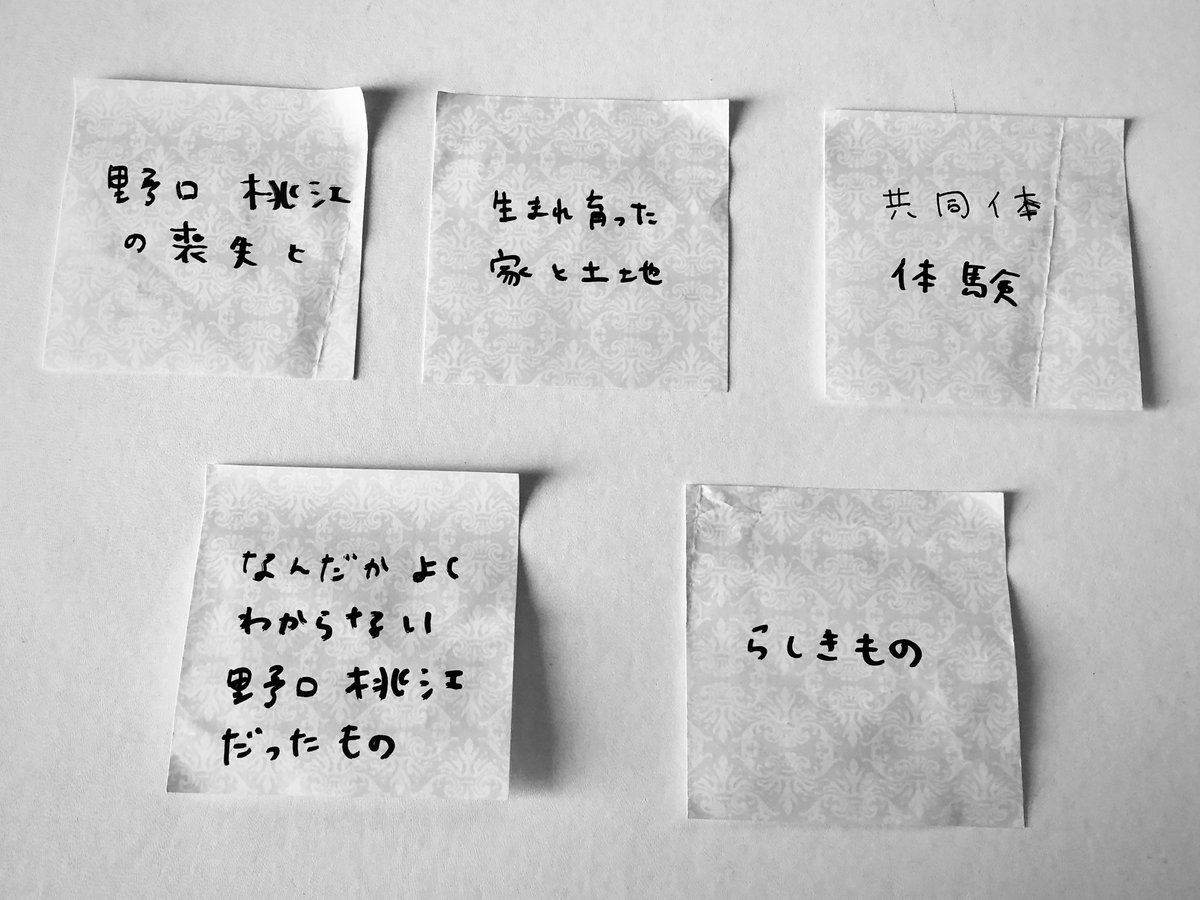

詩の定型にのせて、これまで自分自身を形作ってきたものを振り返るワークを行った。

私はこのとき初めて、医療者特有のグリーフにふれた。

在宅医療を希望する方の多くには、

さいごまで自分の家で過ごしたいという思いがある。

訪問診療の現場では、医療者と患者さんとの間に

より密接な関係性が築かれる傾向があるそうだ。

さまざまなおみとりが日常と共にあって

どれだけ喪失に慣れたとしても、

自然と心に生じる痛みや悲しみが消えるわけではない。

ほっちのロッヂではたらく人たちは

そうした医療者自身の心の動きも含めて、大切にしているように見えた。

ひとの終末期を支えるのは、一昔前は、宗教の役割だったのではないだろうか。

現代では、宗教を持たない患者さんも多い。

まだ年若い医療者の人たちが、

生老病死という、だれもが避けては通れない大きな関門の前に立つ人たちの

心の面までカバーしているなんて、ただただ、頭が下がる思いがした。

音楽には何ができるだろう……

葉の1枚1枚に糸をくくりつけ、地に落ちないようにして、時間を経過させた作品。

医療行為に似ているという感想があがっていた。

最後に、たくさんの布、コラージュに良さそうな雑誌や新聞紙、ビーズ、毛糸、まつぼっくりなどの天然の素材を使って、それぞれが手を動かし、グリーフを昇華させる造形作品のようなものを作った。

それぞれが完成した作品をみんなに紹介するとき、

ほとんどの人が泣いていた。

場を共にする人たちに共感して、わんわん泣いた後、思いっきり笑った。

木々の隙間から、やわらかい光が差し込んでいた。

とてもとても良い時間だった。

この会を主催した、医師のすぎーさんは、こう話されていた。

「誰もがみんなグリーフを持っていて、

それがどんなグリーフか、その持ちようは人それぞれだけど、

グリーフを抱える人どうしであるということを感じる時間を大切にしています。

その気づきがあることで、やっと、誰かのグリーフを抱えるをサポートできる

(いっしょに持てる)のかなと思っています」

あれから2年。

貴重な経験をさせていただいたことに、心から感謝している。