第339回/テクニカの新製品は大変な音だぞ![炭山アキラ]

オーディオテクニカは、いろいろととてつもない面を持った社だと思う。創業者の松下秀雄氏(1919~2013)は、1951年に東京は京橋にあったブリヂストン美術館(現アーティゾン美術館)へ奉職される。当時、親会社ブリヂストンの副社長・石橋幹一郎氏の助言により、館内でレコードコンサートを行うことが決まり、その責任者に抜擢されたのが松下氏だった。

1950年代初頭といえば、朝鮮戦争による特需はあったものの、未だ日本は敗戦に伴う復興の緒に就いたところといってよい時代だ。良質の音楽をコンサートで聴く機会など、ほぼ皆無であったろう。レコードコンサートはそういう時期ならではの試みであったろうし、当時は結構いろいろなところで行われていたそうである。

ブリヂストン美術館におけるレコードコンサートでは、松下氏が機器の選定からセッティング、毎回のレコード選びに司会、いわゆるディスクジョッキー的な役割まで取り仕切っておられたと聞く。音楽ファンでオーディオマニアで、という人なら夢のような職務であろう。ところが、ブリヂストンの資本力で相当の装置とレコードをそろえても、どうももうひとつ松下氏の望む音がレコードから引き出せない。苦心惨憺、四苦八苦して原因究明に当たった結果、どうやら当時のカートリッジが満足な性能でないと松下氏は結論付けられた。

■音が悪い? なら自分で作ってしまえ!

ここで普通ならもっといいカートリッジを求めて散財を繰り返すのが関の山だが、松下氏は違った。「そんなにいいものがないのなら、ひとつ自分で作ってみよう」と考えられるのが、戦前生まれ日本人の気概というか、開拓精神であったろう。それで自作されたカートリッジの音がコンサート来場者へ大きな人気を博し、ぜひ作って下さいという声が引きも切らず、ならばと会社を立ち上げたというのは、かのソウル・B・マランツ氏をはじめとする天才エンジニア立志伝と相響き合うものがある。

しかし松下氏は今でいう大学の経済学部出身で、決して専門教育を受けたわけではない。しかも、オーディオテクニカ創業から5年間は専らMMカートリッジを発売していたところから考えると、件の自作カートリッジもおそらくはMM型であったろう。MMの磁気回路は顕微鏡でなければ見えないような極細の線を大変な回数巻かないと構築できず、一般にMC型よりも自作しにくいものとされる。ガレージメーカーによるカートリッジの大半がMC型なのはそのせいだ。

■偉大な先達をもっと語り継ごうよ

松下氏がカートリッジの自作を始められた時、既に起業と量産化を考えていらしたのか、それともMM型に確たる優位性を認められてのことか、お話を伺いたかったが、私が業界へ潜り込んだ頃にはとっくに雲の上の人だったし、もう亡くなられて9年になり、もちろん今から話を伺うことはかなわない。

少し脱線するが、これまで膨大な数の先達が泉下へと旅立たれてきた。オーディオ評論家・ライターの先輩方は小生のような下っ端とは比較にならない膨大な文献を残された人が大半だが、それでも上手の手から洩れたノウハウの数々が墓まで持っていかれてしまった。特にわが業界、なぜか早世される人があまりに多く、亡くなられてから切歯扼腕しても、そのノウハウは今に生かすことができない。

まして、今や滅びに瀕している日本の大手オーディオメーカーで、1970~80年代の大ブームの頃に膨大なコストをかけて築き上げた貴重な基礎技術を伝承することができなくなっている現状を深く憂えるものだ。ネコ・パブリッシングの「ステレオ時代」誌が当時のエンジニアから話を聞く連載を続けているのにには大いなる敬意を捧げるものだが、もっともっとたくさんの視点から=複数の雑誌で光を当ててほしいと切に願うものである。

■世界進出の立役者、VM型

話を戻そう。"松下カートリッジ"の製作依頼が相当の数に上った結果、松下氏は美術館を退職して起業への道を進まれる。新宿区の借家で創業されたオーディオテクニカは、幸い市販第1弾のMMカートリッジ2モデルが飛ぶように売れ、社の体力をメキメキと着けていく。放送局用に開発されたトーンアームはNHKはじめ各局へ納入されたが、民生用としても扱いやすさとシンプルなデザインで大いに売れたという。

彫像を思わせる稜線の立ったデザインは、今見ても美しい。

こうなると世界への雄飛を考えるのが、高度成長期に成功した日本の製造業としては当然のことで、しかしMM型を作っている限り、それには大きな制限がある。当時はMM発電回路の特許をアメリカはシュア、ヨーロッパはエラックが所有していて、主要輸出国たる欧米へ出すには両社へパテント料を支払わねばならぬ。MI(ムービング・アイアン)やIM(インデュースド・マグネット)、MF(ムービング・フラックス)、MP(ムービング・パーマロイ)など、MMポジションで鳴らすことのできる磁気回路が数多く開発されたのは、MMの特許を逃れるためだった。

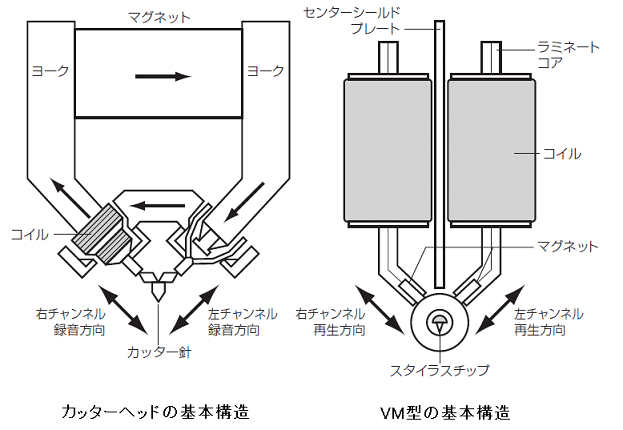

こうやって模式図にしてみると、"相似形"の意味がよく分かる。

オーディオテクニカも、MMに限らず他社の特許とも抵触しない磁気回路を新開発しなければならない。そこで開発されたのが「カッターヘッドと相似形」というコピーが有名なVM型である。1号機は早くも創業から5年後に登場しているから、いくら増資に次ぐ増資で社が伸びている最中とはいえ、大変な開発能力というほかない。

現行とは少し形が違うが、簡単にスタイラス交換ができてかつ安定性の高い構造は、

今に続くVMの美点である。

幸いというか当然というか、VM型の発電回路は日本はもちろん世界で特許を取ることができた。アナログ全盛期の昔から、同社の「世界一のアナログメーカー」という王座が揺るぐことがないが、最大の貢献者はVM型の発電回路であると断言してしまってもよいだろう。

■"30年後の花形"を育成する先見の明

こうして社の発展が軌道に乗った頃から、同社はマイクロホンとヘッドホンの開発に乗り出す。もともと早くから局用のアームなどを製作していただけに、現場でどのようなマイクが求められているのかが伝わりやすい環境だったろうし、何よりマイクとカートリッジは物理的な振動を電気信号に変換するトランスデューサーという意味では相似形で、比較的身近な開発目標であったろうとも容易に推測できる。

一方ヘッドホンはというと、もちろん放送局や録音スタジオなどでは必需品であったが、民生用はまだまだ「大きな音を出せない時に使うスピーカーの代用品」「コンポのオマケ」というイメージの強い時代で、そんな頃からコツコツと「高音質民生用ヘッドホン」の研究開発を続けていたことに驚かされる。

そしてその蓄積は、1980年代になってアナログが急速に下降線をたどった時、ヘッドホンが稼ぎ頭となって危機を救うというストーリーへとつながる。そして現在、ヘッドホン/イヤホンは物凄いブームで身を削り合うような競争が長く続いているが、「世界一のヘッドホンメーカー」もオーディオテクニカであることに揺るぎはない。

■"儲からない部門"に宝が隠れている!?

少し話はあらぬ方向へ飛んでいくが、自動車メーカーのスズキが軽自動車の歴史を塗り替えてしまった傑作ワゴンRの逸話を思い出してしまう。競合メーカーのダイハツが大変有望なニューモデル(後のムーブ)を開発しているらしいという情報が入ったスズキは、今から競合車を開発していると発売までにシェアを大幅に奪われてしまうと色を失った。

日本の自動車史に燦然と輝く作品ではあるが、

本文で述べた通りメインストリームから生まれた車ではないため、

サスペンションアームなどにより軽量なアルトのパーツが流用されていたりしているせいで

いろいろな部位の強度が足りず、健康な状態を保つ個体は減少しているとか。

その時、日頃は目立たないエンジニアが「こんな車を開発しているんですが」と図面を出してきた。その図面を見た瞬間、名物社長の鈴木修氏による「よし、これでいけ!」の号令一下、何とダイハツより一足早く発表に漕ぎ着けてしまった。

何でも当時のスズキには、レギュラーの車を開発する部隊とは別に、遊撃隊というか発売の見込みもなしに車を開発する部署が存在していたとか。そういうエンジニアの中の1人が趣味的に開発を続けていた車がワゴンRで、今から見てもダイハツには申し訳ないがムーブより数歩先に行った合理性の持ち主だった。おかげで同車は歴史的な大ヒットを記録し、現在に続くトールワゴン・ブームの先駆者として歴史に残った。

オーディオテクニカのヘッドホン部隊然り、スズキの遊撃隊も然り。窮地に救世主が出る社というのは、表現は悪いがやはりそれだけ社内に"ムダ"と思われるようなゆとりを許容する風土が根付いていなくてはいけないのだろうと思う。翻ってこの現代、そういうムダは真っ先に省かれていってはいないか。折しもわが国には未曽有の危機が迫っている。1社でも多くこうやって生き残ることができるよう、祈ってやまない。

VMのマグネットをそのままコイルにしたような形状を見て取ることができる。

■MCも"カッターヘッドと相似形"

VM型のカートリッジと局用機器で経営が安定した1977年、創業15周年の事業としてMC型カートリッジが発表される。VM型では前述の通り左右45度ずつの角度を持って左右の信号をラッカー盤へ切っていくカッターヘッドと相似形、つまり左右に45度ずつの独立したマグネットを装着することで、セパレーションに優れた再生音を得るというのが眼目だったが、MC型も全く同じ考え方で発電回路が構成されている。即ち、45度ずつの角度を持ったコイルを磁界の中で動かす格好だ。こちらも国際的な特許の取得を済ませている。同社の独創というべき発電回路である。

現在のオーディオテクニカはVMとMCが車の両輪となっている感があるが、創業から15年間MCがなかったのかと思うと、少し不思議な気すらしてくる。まぁそれは、私がほとんどオーディオ人生を同社のMCとともに歩んでいるから、という個人的な事情もあるだろうが。

この形状はその後弟モデルやVM型にも継承され、結構長く現役を保ったと記憶している。

それで、1977年に登場した同社初のMCカートリッジAT34は、シェル一体型ながらオーバーハング調整が可能という面白い構成の製品だった。音質も高く評価され、同社MCを続々と開発させるに十分な評価を受けたという。

若いオーディオマニアにとって"標準カートリッジ"になった感すらあった。

他にも20~30番代は結構な数があったのだが、33がキャラメル型MCの代名詞となったのは、

やはり飛び抜けた売れ行きを示したからであろう。

■テクニカMCのアイコンとなった"33"

しかし、やはりシェル一体型はいろいろと自由が利かないし、勃興し始めていたシェル一体型ストレートアームには対応できない。そこでAT34の後継機種AT34IIの発電回路と振動系を単体のハウジングへ収めた格好の製品が、1981年発売のAT33Eである。以前にも書いたかもしれないが、このカートリッジは故・長岡鉄男氏が激賞され、また若者でも手が届く3万円台の製品だったこともあって、とてつもない数が売れた。別冊FMfan誌の好評連載「長岡鉄男のオーディオクリニック」では、訪問する読者でAT33Eを使っていない人の方が珍しいくらいになっていたほどだ。

かくいう私もAT33Eが欲しくて、しかしとても3万円を費やすことができず、当時確か1万1,000円くらいだったか、末弟のAT27Eをずいぶん長く使い、やっとバイトで貯めた金を持って秋葉原へ行ったら、既に後継のAT33MLが発売されていて、33Eが特売されていたのについあぶく銭を握っていたものだからMLを買ってしまい、33Eは遂にわが手元へこなかった。とはいっても、知人で持っている人は大勢いたから音はよく知っている。

アルミカンチレバーに楕円型のEVという変わり種を除けば、

おそらくシリーズ中最も音楽の守備範囲が広い製品であろう。

それゆえもう10年以上、個人的に最も長い時間をともに過ごすカートリッジとなっている。

それからというもの、同社はレギュラーと限定を含めて一体いくつのバリエーションを出したのか分からないくらいたくさんのAT33シリーズを世へ送ってきた。私もML、PTG、PTG/IIと3世代の33とともに暮らし、今もPTG/IIがわが絶対リファレンスとなっている。特に現行のPTG/IIは変態ソフトから歌謡曲まで凡そ楽曲の好き嫌いというものがなく、大変汎用性に優れたカートリッジとして手放せないものとなっている。かくのごとく、オーディオテクニカのMCはわがオーディオ人生のほとんどとともにあった。おそらく私が泉下へ旅立つまで、この蜜月は続くだろう。

■さまざまなシリーズを今も継続

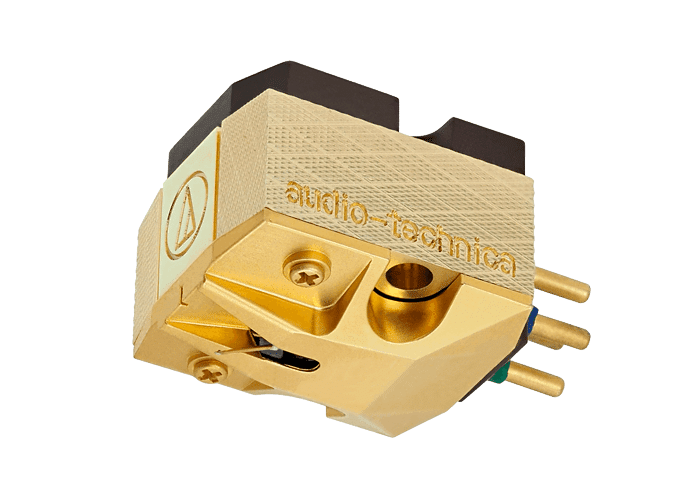

33を筆頭とするキャラメル型のMC型が一世を風靡し、MCカートリッジ・メーカーとしての地盤を築くことに成功した同社は、その他にもダイヤモンド・カンチレバーを持つAT1000を筆頭とするハイエンド・シリーズ、AT-F3を嚆矢としてさまざまなバリエーションが発売された廉価シリーズ、そしてその上級版という位置づけのOCシリーズ、1988年に突如として飛び出したAT-ART1の系譜を引くARTシリーズなど、MCだけでも膨大な製品を輩出、さすがにデジタル全盛の二十余年を経ていくつかは整理されたが、驚くべきことに33もOCもARTも現行である。

見た目は大ぶりで重そうだが、全機種7.9gとそう重い方ではない。

写真は長兄のAT-OC9XSL。

とりわけOCシリーズは、歳月に耐え抜いたOC9がシリーズ全体の名となり、何と3万円から10万円まで5種類を数える大所帯となった。Fシリーズを統合した大家族と考えるべき製品群であろう。ちなみに、3万円代でMCサウンドが楽しめるのはオーディオテクニカとオルトフォン、そしてデノンという古豪3社の製品のみである。

とても優しく穏やかな表現は私の愛する変態ソフトとは対照的な方向性で、

わがリファレンスとはならなかったが、

この音でなければと愛好された人も多かったのではないか。

ちなみにART9は下面シルバーの色違いで、

変態ソフトをガンガン積極的に、

かつ品格高く再現する器の持ち主で、

わが家の個体は片chの音が小さくなる故障が発生するまで、長く活躍してくれた。

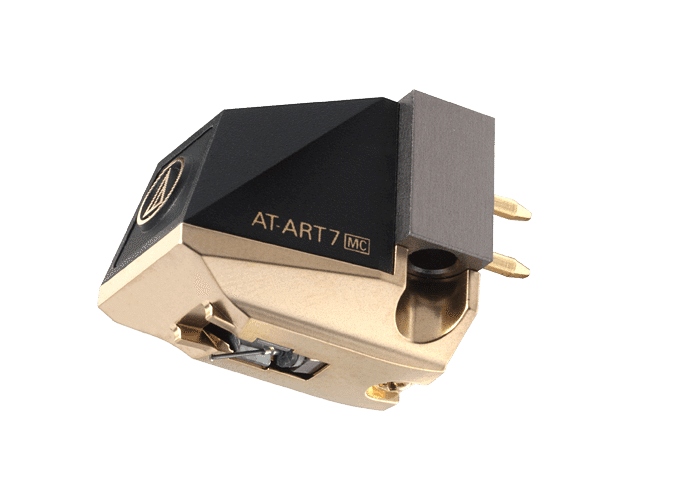

そして今、テクニカMCはARTシリーズが大変なことになっている。ART1がロングセラーとなった後しばらく間が空いたが、2012年のAT-ART7で復活を遂げた。この製品は世界的にも珍しくなっていた空芯の発電回路を持ち、とてつもなく肌当たりが柔らかで雰囲気を大切にする、異色の表現力を持ったカートリッジだった。

一方、翌年にはコア入り発電回路のART9もほぼ同価格で登場、こちらは同社のメインストリームというべき、俊敏でキレが良く高解像度という路線をさらに突き詰めた製品で、好対照の兄弟という印象だったものだ。

先代に比べて音がシャッキリしたのは間違いないが、

ART7から引き継いだしっとりした肌合いなどは感じ取ることができる。

コア入りのXIはやはり下面シルバーの色違いだ。

そして2020年、異色の兄弟はART9シリーズとして統合され、XAが空芯、XIがコア入りというラインアップとなった。XIはいわば正常進化で、ART9の持ち味をそのまま伸ばして現代化した格好だが、XAは前作のART7より同社のメインストリームに近い表現の方向となり、それでも空芯ならではの瑞々しさ、軽々と音が放出される感覚は他をもって代え難い。いつかわがリファレンスへ迎え入れたいと願う製品の一つである。

世界的に見てもAT-ART1000は飛び抜けた存在感を示している。

65万円を用意できないわが身の甲斐性なさに切歯扼腕の思いである。

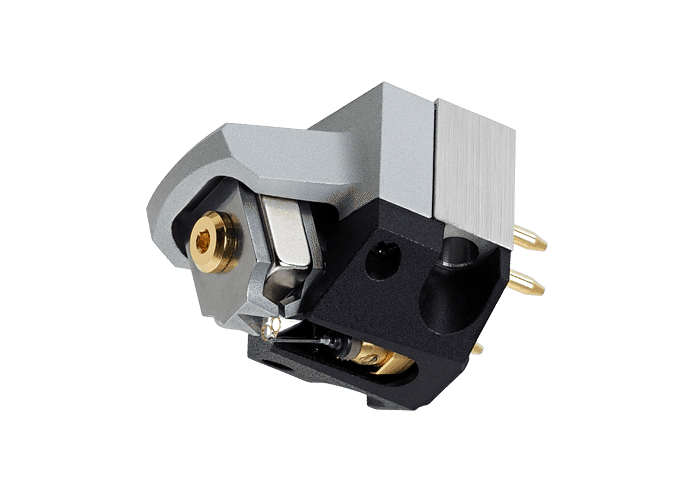

ARTシリーズにはもう1品、飛び離れた存在感を放つ製品が存在する。AT-ART1000である。何とスタイラスの直上にくるくると巻かれた顕微鏡サイズのコイル2個が接着され、それがそのまま磁気回路へ潜り込んで発電するという究極の「ダイレクトパワー」発電方式を持つ製品だ。私も何度かテストしたが、この解像度と空間表現、切れ味とスピード感は、他で味わったことがない。まさに北極星のような孤高の存在と個人的には位置付けている。

濃厚な音場を提示する製品は概して切れ味は一歩譲ることが多いのだが、

本機はその両者を平然と高度に提示する。

何というカートリッジだと目を回さんばかりの試聴だった。

■一体何という濃厚さだ!

そんなARTシリーズに2022年、新星が登場した。AT-ART20は9と1000の間をつなぐ30万円クラスの製品で、1000はコイルの仕様上空芯とならざるを得ないから、コア入りの最上級製品ということにもなる。

実は今回これだけテクニカのことを書こうと思い立ったのは、ART20があまりにも物凄い音を聴かせてくれたからだ。とてつもなく濃厚で艶やか、輝きに満ちたどこまでも広大な音場を提示しつつ、その中に音像が縦横無尽に駆け巡り、力で押し切る蛮刀の凄みとカミソリの繊細さを兼ね備えた驚異的な切れ味、どんな強音、大出力にも微動だにしない懐の深さは比類がない。高級セダンの静かさと大排気量GT車の加速力、そしてライトウェイト・スポーツカーの俊敏さを全て備えた車というのは物理的に実現不可能だが、ART20はそれらの持ち味をすべて備えているといっても過言でない。唯一の弱点といえば、あまりにも再生音がいろいろな側面でパワフルすぎ、くつろいだ気分で落ち着いた音楽を楽しむには少々過剰に感じられるかもしれない、ということくらいである。

それにしても132万円とはとてつもない価格だが、オーディオテクニカのことだ。

価格に倍する満足を提供してくれることであろうと、

私も体験できる機会を楽しみにしているところだ。

■そして"怪物"が目を覚ます

2022年はオーディオテクニカ創業60周年ということで、何かあるかなと思っていたら年末が近くなってとてつもない新製品のニュースが飛び込んできた。何とカンチレバーとスタイラスをダイヤモンドで1ピース成型したというAT-MC2022である。本稿執筆時点でまだ製品が発売されておらず、私も聴くことが叶っていないが、120万円+税という価格はかの北極星AT-ART1000のほぼ倍だけに、あの同社がなまじっかなことをやってくるとはとても思えない。2022年最後の、そして最大の大物ということができるのではないか、そう予想している。

■何百年も先を見据えた体制作り!?

長く続いた"アナログ冬の時代"にも、オーディオテクニカは途切れることなく、そして他では不可能なほど潤沢に、アナログ関連製品を供給し続けてくれた。そしてアナログが大復活を遂げた近年には、これもまた他ではほとんど実現不可能な開発力と世界的な供給力でアナログ一層の発展をリードし続ける。

なぜそんなことが可能になっているのかといえば、冬の時代にあってオーディオテクニカはなおカートリッジ開発エンジニアの新世代を育成し続け、規模を維持してきたからだ。現在の同社カートリッジ開発における扇の要は小泉洋介エンジニアだが、彼はCDとほぼ年齢が変わらない。そして旗下に集まる若手エンジニアたちは、もちろんCDよりずっと若い世代だ。100年後、200年後もアナログが貴重な文化遺産として聴き続けられるように、いやひょっとしたら現役の記録媒体として生き続けるように、オーディオテクニカは態勢を整えているのではないか、そう見えてならないのだ。

1人の天才が興した会社は、世代が移るに連れて何かしら変わっていくことは避けられない。オーディオテクニカも2013年に創業者の松下秀雄氏が亡くなられた時、これからカートリッジ部隊が存続してゆくのか、われわれ外野はやきもきしながら推移を見守ったものだ。ところが、現状はより一層の充実が図られているといって間違いなかろう。ご子息の現社長・松下和雄氏をはじめとする、同社の努力と意気込みには、私たちアナログファンはどれほど感謝してもしきれるものではなかろう。私はもちろん同社製品を活用し続けるが、これからもより多くの人が同社のサウンドで音楽を楽しまれるよう祈っている。

(2022年11月10日更新) 第338回に戻る

※鈴木裕氏は療養中のため、しばらく休載となります。(2022年5月27日)

過去のコラムをご覧になりたい方はこちらから!

昭和39年、兵庫県神戸市生まれ。高校の頃からオーディオにハマり、とりわけ長岡鉄男氏のスピーカー工作と江川三郎氏のアナログ対策に深く傾倒する。そんな秋葉原をうろつくオーディオオタクがオーディオ雑誌へバイトとして潜り込み、いつの間にか編集者として長岡氏を担当、氏の没後「書いてくれる人がいなくなったから」あわててライターとなり、現在へ至る。小学校の頃からヘタクソながらいまだ続けているユーフォニアム吹きでもある。