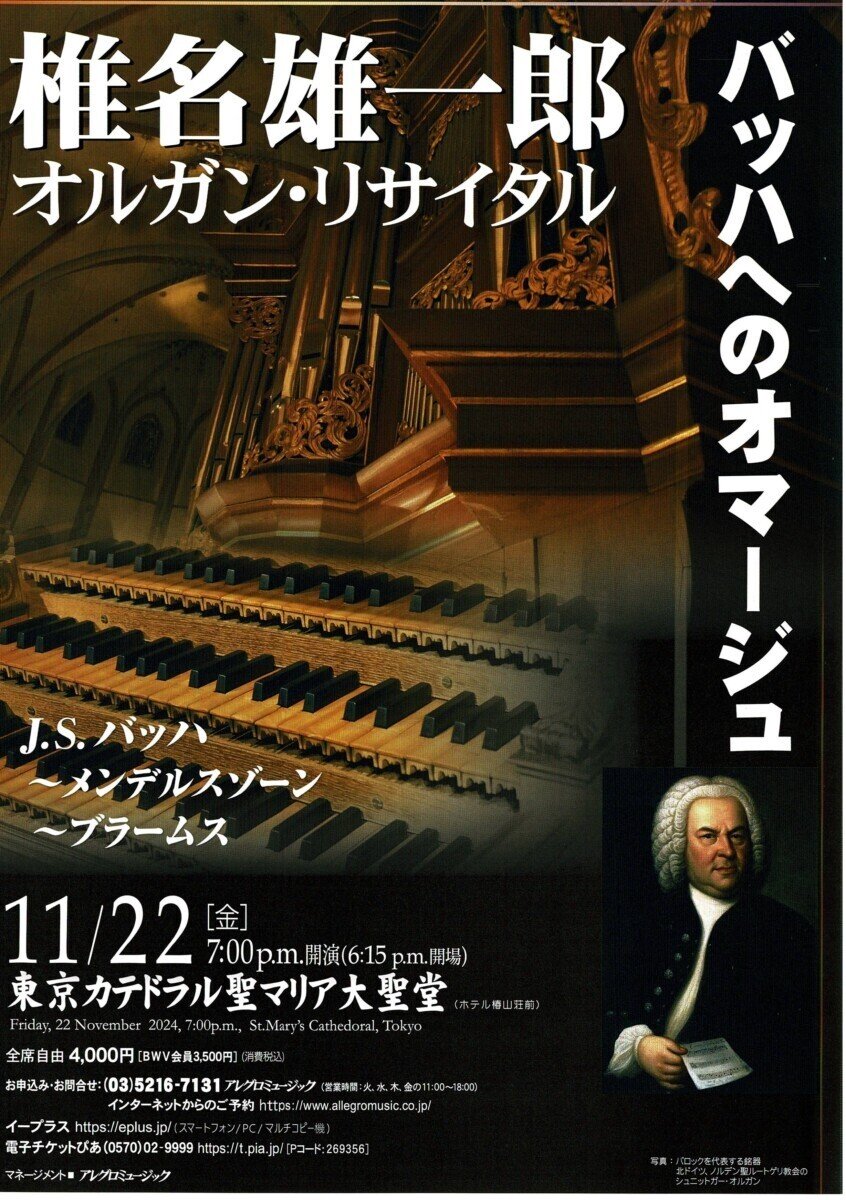

教会でバッハを聴く 椎名雄一郎のオルガンリサイタル

椎名雄一郎氏のオルガン・リサイタル『バッハへのオマージュ』に行ってきました。会場は東京カテドラル聖マリア大聖堂です。

これまでに、東京都内、川崎ならびに横浜のコンサートホールに設置されているパイプオルガンのリサイタルを聴いてきました。

一度、大きな教会でもパイプオルガンの響きを聴いてみたいなあと思っていたところ、椎名雄一郎氏のリサイタルが、東京カテドラル聖マリア大聖堂で行われることを知り、さっそくチケットを購入しました。

場所は、目白駅からバスで10分ほどのところで、椿山荘の向かいのあたりにあります。

当日は、少し早めに行ったのですが、すでに行列ができていました。

この教会は、建築家・丹下建三氏がデザインした有名な教会です。

上空から見ると十字架になっているというすごいデザインの建物です。

実際に中に入ってみると、とても広々とした空間でした。

ヨーロッパのバロックやゴシック様式のものとは違って、すっきりとした空間です。

天井が面白いですね。400人くらい入るでしょうか。

今回は満席だそうで、9人掛けの長椅子に詰めて座ってくださいとのことでした。

正面に見える大きな十字架の反対側に、モダンなオルガンがあります。

教会用オルガンとしては日本最大のもので、2004年の献堂40周年記念に合わせて制作されたイタリア製だそうです。

(下段に、オルガン設置のドキュメント動画を貼っておきました)

今回のプログラムは、

バッハ自身が先達から学んだ音楽を、どのように19世紀の音楽家たちが解釈し、それぞれの作曲において活かしたか、ということがテーマでした。

J.S.バッハの音楽は、モーツァルト、ベートーヴェン等のヴィーン古典派の作曲家はもちろんのこと、19世紀ドイツの作曲家にも大きな影響を与えています。

メンデルスゾーンはオルガン演奏会をヨーロッパ各地で開催します。

またライプツィヒ・トーマス教会の前にバッハ像建立のためのチャリティーコンサートを開くなど積極的にバッハにアプローチしました。

シューマン、リスト、ブラームスもオルガン作品を残していますが、いずれもバッハとの関連の中で作曲しています。

バッハを意識して作曲された19世紀以降のメンデルスゾーン、ブラームスの作品も、バッハの作品とともに、楽しむプログラムとなっています。

リュック式オルガン

実際に演奏が始まって驚きました。

オルガンの音が天井から降ってきます。

このオルガンの構造はパイプのボックスが大小2つあり、小さいボックスは、演奏者の背面にあって、2階から突き出ています。

この構造を「リュック式オルガン」というそうです。

この小さいボックスからは第1鍵盤の音が出てきます。キラキラした明るめの音が響いてきました。

大きい後ろのボックスからは第2、第3鍵盤、足鍵盤からの音が出てきます。重低音は後ろの方から響いてきます。

それぞれのボックスの位置が前後で離れているため、音の反射の角度が違って、立体感が出てきます。

うまく言えませんが、とにかく壁や天井からの反響音がハンパないという感じで、文字通り「音を浴びる」ことができます。

通常、コンサートホールのオルガンの場合は、舞台の正面壁にあり、その壁から「音が前に出てくる」感じですが、

今回のオルガンの面白いところは、「音を立体的に感じる」ようになっているというところでしょうか。

ヨーロッパの教会のオルガンの写真を見ると、こういったタイプのものがすごく多いので、教会の中をオルガンの音がどんなふうに舞っているのか、今回初めて具体的に理解できました。

ブラームスのオルガン曲

プログラム後半のブラームスのオルガン曲《11のコラール前奏曲》は遺作です。

死を予感して作曲された音楽と言われており、バッハのコラール前奏曲《汝の御座の前にわれ進み出て》BWV668は、死ぬ直前に作曲されたという逸話が語り継がれていたことから、ブラームスは最後に、バッハに倣ってコラール前奏曲を作曲して死にたいと思ったのかもしれないと言われています。

今回のような全曲演奏という機会は、なかなかないそうです。

ところで、自分の死を予感した時に、私は何をするのだろう?

そういえば私の父はがんで亡くなる1年くらい前に、

私の姉(長女)に、

「あと半年から1年だと思うから、最後は頼むね」

と言ったそうです。

担当医の先生は、「死」に関しては、父には一言も言っていなかったようですが、

実際に父は、それから7か月後に亡くなりました。

自分の死期というのは、わかるときにはわかるものなんだなと改めて思ったのですが、そんなことをあれこれ思い出していたら、涙が出てきてしまいました。

オルガン版シャコンヌ

バッハが最初の妻、マリア・バルバラと死別し、その数か月後、深い悲しみが続いていただろうにもかかわらず、完成させた《無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ》の中の第2番です。

バッハを絶望からの復活、そして再生に導いた作品であったと言われています。

それがオルガン版に編曲されたもので、すごい厚みの大音量に度肝を抜かれました。

今回のプログラムでは、オルガンの色々な音色を聴いてほしいということでしたが、たくさんの音が重なっても良いという環境、つまり教会だからこその曲目リストでした。

そして、演奏が終わった時の残響が長くて驚きました。

目に見えるくらいという表現がおおげさではないほど、まさに「音が舞っていた」と思います。

<プログラム>

J.S.バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV542

《ライブツィヒ・コラール楽》より

<バビロンの流れのほとりにて>BWV653

<装いせよ、おお愛する魂よ>BWV654

F.メンデルスゾーン:前奏曲とフーガ ハ短調 op.37-1

J.ブラームス:《11のコラール前奏曲》op.122

<わたしのイエスよ、われを導きたまえ>

<心より愛するイエス>

<おおこの世よ、私は去らねばならない>

<わが心の切なる喜び>

<装いせよ、おお愛する魂よ>

<おお、いかに喜びに満ちたるか汝ら信仰深き者>

<おお、汝正しくして善なる神よ>

<一輪のばらが咲いて>

<われ心よりこがれ望む>

<われ心よりこがれ望む>

<おおこの世よ、私は去らねばならない>

J.S.バッハ(H.メッセレル編曲):

無伴奏ヴァイオリン・バルティータ第2番 二短調 BWV 1004

第5曲 シャコンヌ

<椎名雄一郎 プロフィール>

東京藝術大学音楽学部器楽科オルガン専攻卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。

第1回ダラス国際オルガンコンクール第2位。第12回ライブツイヒ・バッハ国際コンクール第3位。

2002年NDR(北ドイツ放送局)音楽賞国際オルガンコンクール優勝。

ウィーン国立音楽大学に留学し、オルガンを故M.ラドウレスク、チェンバロを

故G、マレーの各氏に師事し、満場一致の最優秀の成績で卒業。

スイス、パーゼル・スコラカントルム音楽院に留学。

オルガンとチェンバロをJ.C.ツェーンダー、通奏低音をJ.A.ベッティヒヤー、アンサンプルをA.ルーリーの各氏に師事。

日本のほか、スイス・オルガン・フェスティパルをはじめ、ドイツ、オーストリアを中心に欧州各地で演奏会を行なう。

コジマ録音よりCD「バッハのオルガン解体新書」、「平和の祈り」、「メンデルスゾーンオルガン作品集」などをリリースし、レコード芸術特選盤に選ばれる。

また春秋社より「パイプオルガン入門」を出版する。

現在、東北学院大学文学部教授、大学宗教主任、宗教音楽究所所長。

日本基督教団讃美歌委員会委員。日本基督教団吉祥寺教会オルガニスト。

この映像は、オルガンが設置されるまでを追ったドキュメンタリーです。

船でイタリアからやってきたところから始まります。

オルガンがどうやって設置されているかが、すべてわかります。

調律の作業は本当に大変だけど、職人さんたちの技術力の高さが伝わってきます。

46ストップ 手鍵盤:三段58鍵 足鍵盤:30鍵 パイプ本数:3130本

パイプの入っているケースはもみの木、鍵盤は全てムクの木(胡桃や樫の木)で手作り、接着はニカワということです。

そして、ストップ(音色を選ぶスイッチ)の構成は、イタリアのロレンツォ・ギエルミ氏の提案だそうです。

お披露目演奏ではギエルミ氏ご本人が演奏しています。(映像14分ごろ)

今年6月の池袋の東京芸術劇場でもリサイタルを開催されたギエルミ氏。

やっぱりすごい人なんだ!と感動してしまいました。

最後に:教会の建築についての映像です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

過去の記事は各マガジンからもご覧いただけます。

楽しんでいただけたら幸いです。

スキ&フォローをしていただけたら大変励みになります。