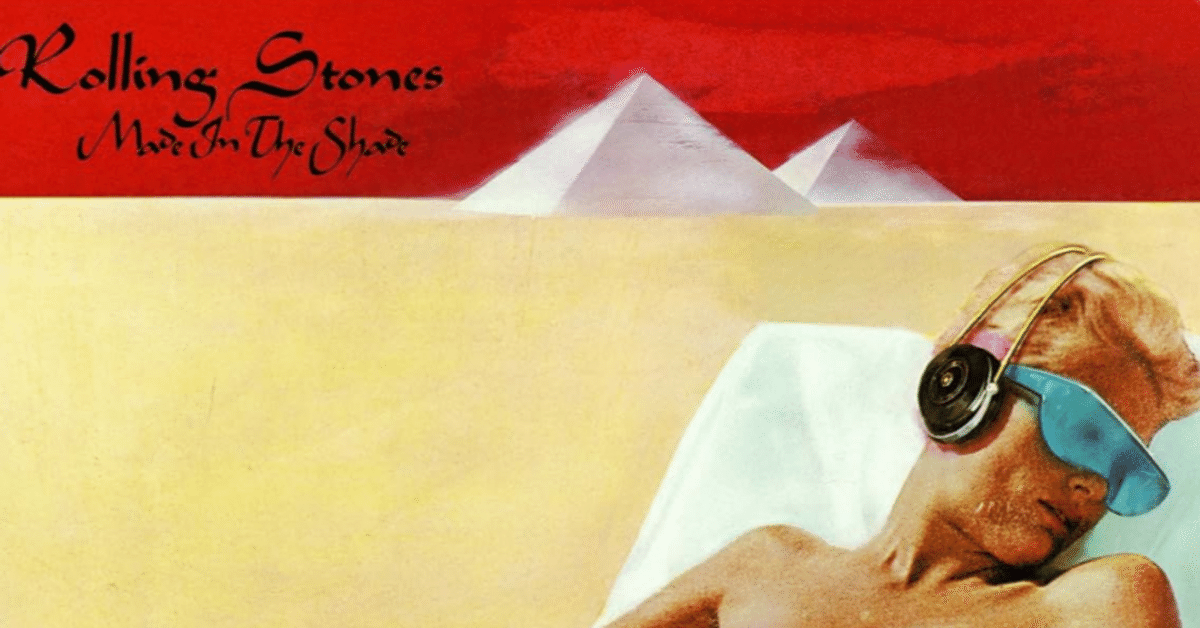

【入門盤】ローリング・ストーンズ ベスト・アルバム / 1975 The Rolling Stones 「Made in the Shade」

1975年6月リリースのベストアルバム。

ローリング・ストーンズ未体験、何から聴いて良いのか分からない時の手がかりとなるロック・ナンバーが10曲収録。

2005年デジタル・リマスター版アマゾン・ミュージック視聴可能。

このベスト・アルバムを通して聴くと、バンドの頂点を掴みつつも常に最前線に転がり続ける1970年代の全盛期の濃厚な4年間が時を経過して俯瞰して聴ける。

初めて触れる際には凝縮されたバンドの魅力を手っ取り早く体験することが出来る。

The Rolling Stones / Made in the Shade

曲目

Brown Sugar

Tumbling Dice

Happy

Dance Little Sister

Wild Horses

Angie

Bitch

It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

Rip This Joint

曲目感想

Brown Sugar

1971年アルバム「スティッキー・フィンガーズ」1曲目でシングル曲。

キース・リチャーズのギターがオープンG(6弦は巻かずに取り払う)で、イントロのリフが特徴的。このオープン・チューニングのリフが1970年代のローリング・ストーンズの幕開けかのようだ。

曲のテンポも軽快かつ明快だ。

もっさりして聴こえるメインのリフは、挿さえなくてよいストロークのみで可能な開放弦の「G」にチューニングしたギター。

画期的なギターの響きになっていて、ストーンズ・サウンドのトレード・マークとも言える。

現在は、奴隷制度という歌詞テーマが現代に相応しくないとのことでライブのセット・リストから外れている。

Tumbling Dice

1972年2枚組アルバム「メインストリートのならず者」の収録ナンバー。

レイドバック(ゆったり)したブギ・ナンバーで、キースのあえて気だるく弾いたギター。そこに追随するミック・テイラーの実直な性格が滲み出たスライド・ギター。この時代ならではのコンビネーション。

チャーリー・ワッツがいなければ無し得ないレイド・バックしたスイング・ドラム。

叩きまくらない気持ち良さ。。こういう音の空間がジワジワとヤバく、ストーンズ沼の入口になってしまう。

Happy

引き続き「メイン・ストリートのならず者」の収録曲。

ギターのキース・リチャーズのメイン・ボーカル曲。

オープンGの4フレットにカポタストを装着するとキーがBになる。

そして6弦無しの5弦のボトムで弾くリフが唯一無二でカッコいい。

そこにスライド・ギターを被ってくるスモーキーに焦げ付いた

いぶし銀のサウンド。。ああこの時代ならではの良さ・・。眩しい。。

他のロック・バンドと一線を画すのは5弦ルートで曲を作ること。

これで全体のノリがかなり独特になる点だ。

Dance Little Sister

1974年のアルバム「It's Only Rock 'n Roll」からの収録ナンバー。

ミック・ジャガーのボーカルが鋭角かつストレートに攻めてくる。

そしてその直近の背後に忍び込むようにキース・リチャーズの5弦ギターを

ラフにカッティングで追随する。(グリマー・ツインズたる所以かのよう)

普段より硬めかつシャープにスネアを刻む。しかし己のアドレナリンは決して上がらないチャーリー・ワッツのドラム。

ミックの攻撃的な歌とキースの鋭角的なギター、これら引き立たせるために粛々と叩いている様が何とも言えずにクール。

Wild Horses

「スティッキー・フィンガーズ」収録曲。

イントロのアコースティック・ギターは左チャンネルでミック・テイラーが弾いている。

ナッシュビル・チューニング(ボトムの巻玄を細い弦に交換)と印象的で独特な鳴動で始まる。

ほどなく右チャンネルからキース・リチャーズが12弦ギターで倍音を響かせることでサウンドが対比させている。ボトムの残響音などこちらも印象的だ。

2005年リマスターでもこれらのアコースティックギター、特にミック・テイラーのナッシュビル・チューニングでの高音は幾分際立っている。このセッティングが視聴後も耳に残る。

カラっと明るいナッシュビル・チューニングとボトムを強調したギターの

コントラストを良く生かした曲だ。

マイナー調のカントリー風バラードがより良く引き立てられている。このような細微な仕掛けもバンド側の作戦勝ちだ。

Angie

引き続きアコースティック・ギターのバラード。

キース・リチャーズが弾くギブソンのハミングバードはフラット・トップ形状のメイプル木質の硬めなサウンドをとても良く生かしている。

2005年リマスターでその音がさらに改修されて直近に迫って鳴っている感覚に聴こえて心地良い。

ギターのメロディ・ラインも良く、愛を懇願する歌をいつになくミック・ジャガーは切なく歌っている。

このベスト・アルバムの収録曲の中でもこのバラード・ナンバーは、ストリングスも丁寧に録音されていてより存在が際立っている。

ローリング・ストーンズの異なった顔を見ることが出来る。

Bitch

「スティッキー・フィンガーズ」のアルバム6曲目の収録曲。

キースの右チャンネルのザクザク刻み、このリフが全体を牽引する。

ちなみに6弦のギターでもこのリフは弾けるが、リマスターによってギターの音も分離してクリアになった。改めて丹念に聴くと、5弦でボトムのフレーズが完結している。(6弦は巻いて無いということになる)

It's Only Rock 'n Roll (But I Like It)

ミック・ジャガーの溜まったマグマがサビのタイトル部分で爆発している。

アップ・テンポのナンバーにアコースティック・ギターのストロークが装飾的に入っているのも聴いていて気持ち良い。

過去複数の作品で、ある意味封印していた「ロックン・ロール」をここで高らかに宣言する。俺たちの原点はここにあるという絶対的な確信を持っている。

そして原点のロックン・ロールを細胞レベで愛している。この愚直なまでのロック愛が伝わってくる。

現在でも転がり続けていられる理由はこういうところなのだと思う。

Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)

ビートルズでも客演したビリー・プレストンのキーボードが主体になっている。

ビリー・プレストンのクラビネットにワウ・ペダルをかましているところなど思い入れの強さを感じる。彼の弾くクラビネットを大きくフィーチャリングするところに時代の嗅覚に気を配っている姿勢を感じる。

この曲のような「アーバン(都会的)・ソウル」路線は、1970年代のローリング・ストーンズの裏テーマとして横たえていたのではないだろうか?

チャーリー・ワッツのドラム・サウンドも「スティッキー・フィンガーズ」、「メインストリートのならず者」とも違った立体感が増したはっきりとしたドラム・サウンドだ。

ミック・テイラーのマイナー・ペンタの音も詰め込み過ぎない短いギター・ソロは影と色気のある。ミック・テイラーは既に脱退しているので、この時期ならではの魅力を再認識できる曲。

Rip This Joint

最後は「メインストリートのならず者」の収録曲でアルバム2曲目に収録。

この高速なテンポかつ攻撃的なブギは(早すぎた)パンキッシュだ。ミック・ジャガーのボーカルのテンションが非常に高い。フィジカルの好調さが顕著に伝わる。

このカロリーの高いボーカルを包み込むようにしたモノラル録音したような「音の塊(かたまり」の当時からのこれが混然一体に迫ってくる。

チャーリー・ワッツのスインギン・ドラム。。このドラム無くして成立しない。ミックとキースが一緒に歌う箇所やボビー・キーズのサックス、イアン・スチュアートのブギウギピアノ他、音が全部ハマっていてカッコいい!!

プール・バーのジューク・ボックスでコインを入れてリクエスト。そんなシチュエーションで聴きたい。

まとめ

2005年リマスター・バージョンは。昨今見かける「ベストアルバムの音の再定義」では無く、各曲の楽器や歌の輪郭を浮き出し、音圧も上げてすんなり、爽快に全曲通して聴ける仕様に留まっている。時代が経過して陳腐化した音の改修が主旨になっている。※当時は「再定義」という概念が希薄だったのだと推測。

このベストアルバムを時系列的に通して聴いた所感は、ミック・ジャガーの衰えないバイタリティと生々しい貪欲さが際立っている点。

ミック・ジャガーがバンド運営を牽引し、音楽に対するパワー、新しい音楽の要素を取り込み血肉化している。結果バンドの表現の幅を広げていく。

1970年代は(有り余ったエネルギーで)ステージで走り回って歌うこそがライフ・ワークであり、そのためには常に新曲とアルバムを作り続ける。バンドが陳腐化しないために音楽のトレンドにも常に神経を研ぎ澄ます。

それもこれも「人前で歌うため」このモチベーションこそが転がり続ける理由なのだと思う。

ローリング・ストーンズは5弦ルート音で曲を作っているのでロックのノリやグルーブ、スピード感が他のロック・バンドと違っている。

実際に6弦も巻いている通常のギターでリズムを弾くと違和感がノリが合わない。開放弦の鳴動の快感なるものをいち早く実践し、オンリー・ワンになったバンド。

親から子へ、子から孫へと受け継がれるロックン・ロール・モンスター「ローリング・ストーンズ」

入門編としてもヘビー・リスナーでも初心に帰って聴いてみると新たな発見がある手頃なベスト・アルバム。

終わり