「蟲???」展 ワークショップレポート|「絵本の朗読・お絵かき」編

2024年7月14日(日)

講師:桃山鈴子さん

虫を観ることから世界の見え方の多様さにふれる、体験型の展覧会「蟲??? 養老先生とみんなの虫ラボ」。この夏(7月8日〜9月1日)、鎌倉文華館 鶴岡ミュージアムで開催しています。

期間中はたくさんのワークショッププログラムが組まれ、7月14日(日)に開かれた第1回目の「絵本の朗読・お絵かきワークショップ」には、幼稚園から小学校低学年まで、15名の子どもたちが集まりました。

「不思議なへんしん」をみてみよう!

第一回目の講師を務めたのは、イモムシ画家の桃山鈴子さんです。

「みなさんこんにちは。桃山鈴子といいます。小さいときから“ももちゃん”と呼ばれているので、みんなも“ももちゃん”と呼んでください。わたしが描いた絵本をいまから読みます。卵からイモムシが生まれ、蝶になるまでの不思議なへんしんを、みんなで見てみましょう!」

桃山さんの挨拶に子どもたちの視線が集まるなか、イラストレーターのヒロミチイトさんのギター伴奏とともに、“ももちゃん”の読み聞かせがはじまります。

この日、朗読されたのは『へんしん ─すがたをかえるイモムシ』 (福音館の科学シリーズ)。桃山さんが手がけた初めての絵本です。

登場する蝶は、モンシロチョウ、ナミアゲハ、ウラギンシジミの3種類。卵から生まれたイモムシが、それぞれ菜の花や山椒、葛の葉を食べて、脱皮を重ねながらすくすく育ち、蛹や蝶になる「成長の過程」が丁寧に描かれています。

「羽を広げると、何になるかな?」――“ももちゃん”のときおり問いかけるような朗読に、子どもたちも静かに答えながら、じっと耳をかたむけていました。ときに音が止まったり、リズムが変わったり、朗読に合わせた抑揚のあるギター伴奏からも、いろいろな想像がふくらみます。

絵本を読み終えると、「最後に、この本もへんしんします」と桃山さん。モンキチョウが描かれた表紙のカバーをとると、なんと「モンシロチョウ」が現れました。

「ちょうちょと自分との時間」を、じっくり味わう

読み聞かせのあとは、絵本の『へんしん』でも用いられていた、「てん」だけで描く点描の手法を使ったお絵描きの体験へ。

「ルールはひとつ、『てん・てん』で描くこと」と桃山さん。会場に展示されているアゲハチョウの絵を拡大コピーしたボードを使ってレクチャーが始まりました。

「この絵を虫眼鏡で見てみると、どうなるでしょう? こうして拡大していくと……こんなふうに、『てん』だけで描いてあるのがわかります。ここにある標本も、虫眼鏡でよく見ると青い粒々が見えると思うんだ。それを、こうやって、『てん・てん』だけで描いてみましょう」

ボードを見ながら「てん」で描く仕組みを理解したら、つぎは実践です。

まずは、桃山さんが「『てん』であればいいんだよ、小さくても、大きくても、ぐりぐりでもいいよ」と伝えながら、実際にちょんちょんとリズムよく「てん」を打ったり、ぐりぐりと丸を塗りつぶすように描いたりして見せます。

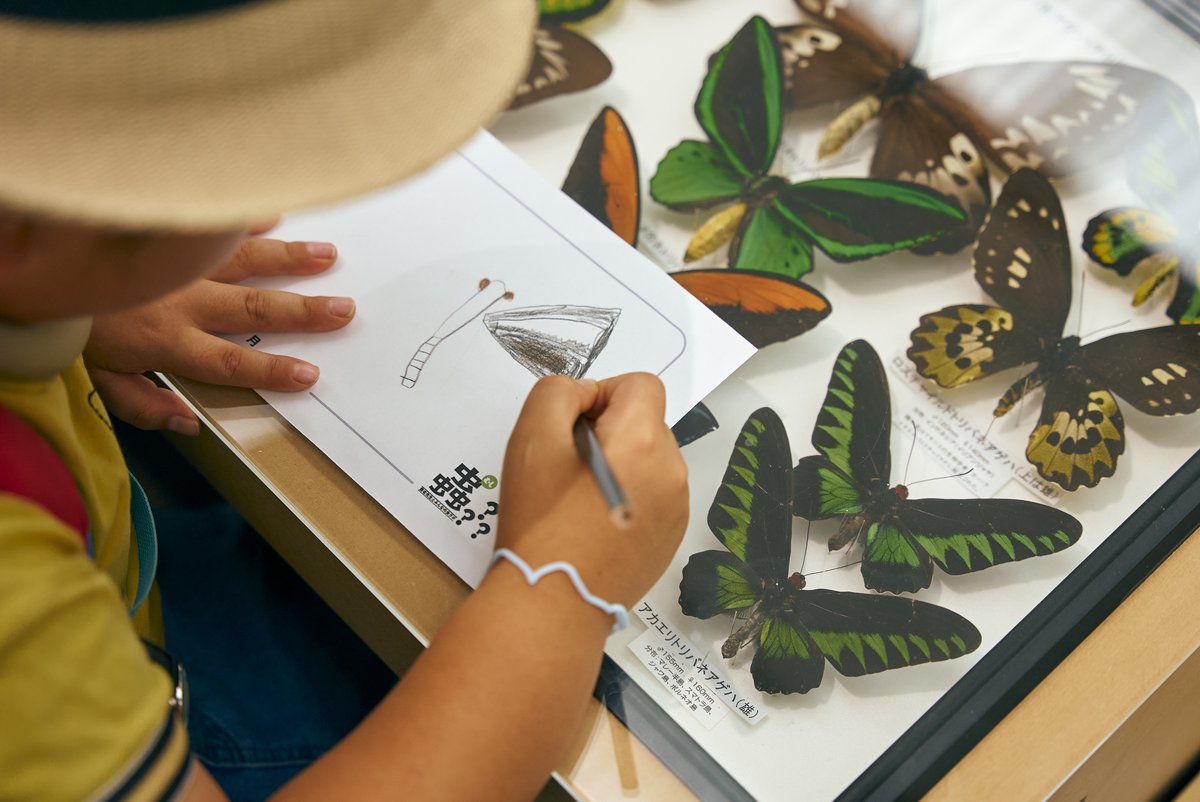

描き方を覚えたあとは、好きな蝶の標本の前に座り、いよいよお絵描きスタートです。ひとりで黙々と描き始める子もいれば、「お母さん一緒にやろう」と親子で楽しむ姿も見られました。

しばらくみんなの絵を見てまわっていた桃山さんは、色や大きさについてこんなふうに語りかけました。

「羽の色が青に見えても、よーくみると、青のなかに黄色や白など、いろんな色がきらきら見えると思うんだ。それも描いてね。あと、大きさはいろいろあっていいんだよ。すごく小さい『てん』で描くと、そのぶん時間がかかるよ」

すると、ある男の子から「蝶のなかに100個くらい『てん』があるのに、ぜんぜん描けない。一万年くらいかかりそう! 先生が描いた丸はどのくらいなの?」という声が。

「わたしの丸は、とても小さい。だから、いつも1ヶ月くらいかかっているよ」と答える桃山さんに、「えー!」とおどろく子どもたち。

桃山さんが本展で展示しているアゲハチョウの絵も、2週間ほどかけて描き上げたといいます。

みんなの絵を共有しよう!

ワークショップの最後には、みんなの絵を机にならべ、一緒に見ながらお話しする時間が設けられました。

「『てん・てん』で描くと時間がかかったと思うけれど、その分、ちょうちょと自分との時間が増えるんだよね。蝶の羽の色もじっくり見る時間ができたと思う。それが、みんなの絵にとってもよく出ています」と桃山さん。

姉妹でオオムラサキを描いた女の子は、「模様が難しかった」そう。オオムラサキは、日本を代表する蝶です。桃山さんは「羽の広げ方もとってもいいね。国蝶※の美しさをよく描けていると思います」と伝えました。

ほかにも、蝶の色彩を美しく表現した絵や羽のかたちの特徴を丁寧に描いた絵、「デザイン的」な可愛らしい絵、シンプルでかっこいい「早く飛べそうなちょうちょ」など、一人ひとりの蝶との時間が感じられました。

ワークショップが終わったあと、桃山さんは子どもたちの様子についてこう話しました。

「みんな、先入観なしにちょうちょと向き合っている。大人は、最初にうまく形を描かなきゃとか、上手にできなきゃ恥ずかしいとか、そういういろいろな感情がでてくることも多いと思うけど、子どもたちは素直に、見たまま、感じたまま描いてくれているのが伝わってきました」

一緒にみんなの絵を見ていたヒロミチイトさんも、「まとめようとしないところが良いですよね。大人だったら、左右対称にしたくなると思う。子どもの絵はそうじゃない、ずれがあるのも面白い」と続けます。

残って描き続けていた子どもの一人は、「今度から蝶を描くとき、これで描こっかな。幼稚園でも描いてみる」とワークショップの感想を伝えてくれました。6歳の子どものお母さんは、「『てん』だけで描く方法があるという気づきになったんじゃないかなと思います」と話していました。

蟲展のワークショップは、ほかにも桃山さんと同じく本展に参加している「虫アーティスト」によるお絵描きや工作、ライトやカメラを使って虫の生態を調査するワークショップなど盛りだくさん。

次回のワークショップレポートでは、鶴岡八幡宮の自然のなかで、ライトトラップによる昆虫観察を行う「夜の観察ワークショップ」をご紹介します。お楽しみに!

撮影:菅原康太