インターンプログラム【16】~「情報過多」と「博物館疲労」~

この回では、ミュージアム、特に「常設展示」にあると言われる「博物館疲労」について、その最大の原因となる「情報過多」とその背景、について考えます。(2022.2.4)

🌕〈S〉

ミュージアムには、「博物館疲労」があると聞きましたが、どういうことでしょうか?

🌑〈AC〉

解釈はさまざまにあると思いますが、ミュージアム空間の中で、「利用者が疲労感を感じていく」状態のことを言います。

🌕〈S〉

ミュージアム自体が疲労して「使い物にならない」状態とは違うんですね!?

使い物にならなくなると「博物館行き」になる、とも言いますし……。

えーっと、それでは、

ミュージアム空間の中で、「利用者が疲労感を感じていく」のは「なぜ」なんですか?

🌑〈AC〉

はい。

特に「常設展示」に関してですが、

「博物館疲労」の最大の理由は、

「情報過多」です。

それも、日常的でない情報が「過多」だからです。

🌕〈S〉

広い展示室に、たくさんの展示があって、

全体としては「立派な展示」ですけれど、

多すぎて見られません!

🌑〈AC〉

学芸員と展示会社のスタッフたちが、

何年もかけてつくりあげた「展示」を、

1~2時間で見られるはずないです!

🌕〈S〉

図書館に置いてある本を、「1日で全部読め!」と言われてるようなものですね。

でも、図書館は、

「一冊」という「利用単位」があるので、自分が読める冊数しか借りていかないです。

🌑〈AC〉

「点=モノ」をピックアップし、

「点=モノ」を「順路」にそって見る

「順路形式」の展示では、

展示点数が多すぎると、それだけで「疲労」していきますし、

付帯している「文字情報」を立って歩いて移動しながら読んでいくわけですから、どんどん疲労していきます。

「点=モノ」をピックアップし、

「線=物語」を構成するタイプの展示空間では、「モノ語り」を読み取らなくてはなりませんから、「展示の出来不出来」に大きな影響を受けます。

🌕〈S〉

いくら、たくさんの展示物、たくさんの展示情報があっても、「利用者の許容量」の範囲でしか意味がない、ということなんですね。

🌑〈AC〉

よく、「展示解説ツアー」などで、「すごくわかりやすかった」というようなことがありますが、

それは「適度な情報」を「切り取って」伝える「プログラム」になっているからです。

🌕〈S〉

「常設展示」は、いろんなコーナーに分けていますが、情報はつながっていて、一つの「巻物」を展示スペースいっぱいに広げたようなものですからね。

🌑〈AC〉

「常設展示」はプログラムの要件を充たしていないので、「利用」の対象になりません。

ですから、

利用者が自ら、①時間を限定して、自分でプログラムの4つの要素を充たし「セルフ」で「プログラム」にする必要があります。

「利用者の許容量」には、「情報量」だけでなく「時間」もあります。

どんな方法でも、ほんの一部しか「利用」することができないのが「常設展示」ということになってしまいます。

🌕〈S〉

大きなミュージアムでも、

それが、30年間も改装されずに、そのまま変わらずにあるなんて、

やたぱり、ミュージアムも「疲労」しているじゃないですか~。

🌑〈AC〉

でも、方法はありますよ!

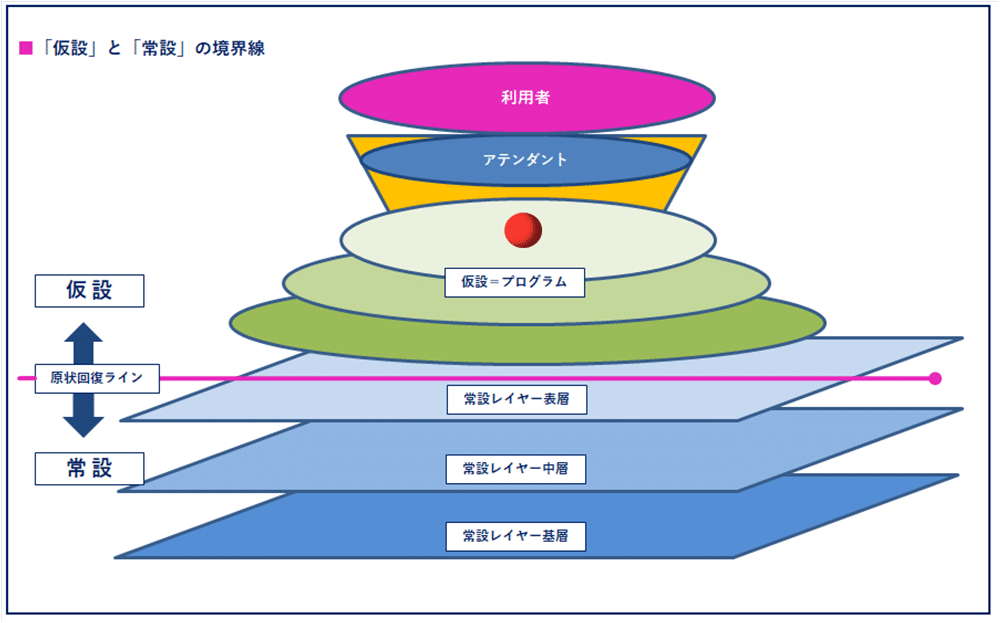

「常設展示」を「原状回復ライン」に、

「利用プログラム」をレイヤーとして、どんどん入れ替えていけばどうでしょう。

つづきは、また次回。

☆