インターンプログラム【24】~「アテンダント」と「ボランティア」~

この回では、「変化の主体」となりえるのは何かという視点で、「アテンダント」と「ボランティア」の位置づけと可能性、について考えます。(2022.2.22)

🌕〈S〉

今日のテーマは、

「アテンダント」と「ボランティア」

です。

【23】ミュージアムと「変化の主体」

のつづきですね。

🌑〈AC〉

ミュージアムが「より良い変化」を必要としている場合、

「変化の主体」となりえるための条件は、何でしょうか?

🌕〈S〉

その条件は2つ。

【条件1】

ミュージアムに「より良い変化」が必要だと考えている人

【条件2】

ミュージアムに「何らかの関わり」を持っている人

つまり、

◼️学芸職の職員

◼️学芸職以外の職員

◼️アテンダントスタッフ

◼️運営ボランティア

◼️展示会社の専門職

◼️プログラムの講師・制作者

◼️博物館学を履修した学生

◼️博物館学の大学教員

それから、

◼️さまざまな利用者

ということでしたね。

🌑〈AC〉

◼️学芸職の職員

◼️学芸職以外の職員

による

「内発的な変化」が以外と難しい

と考えた場合、

「内部と外部の中間的」である

◼️アテンダントスタッフ

◼️運営ボランティア

の可能性を考えてみましょう。

🌕〈S〉

「アテンダント」は、

【1】「運営論」と「利用論」

での「キーポイント」になっていました。

🌑〈AC〉

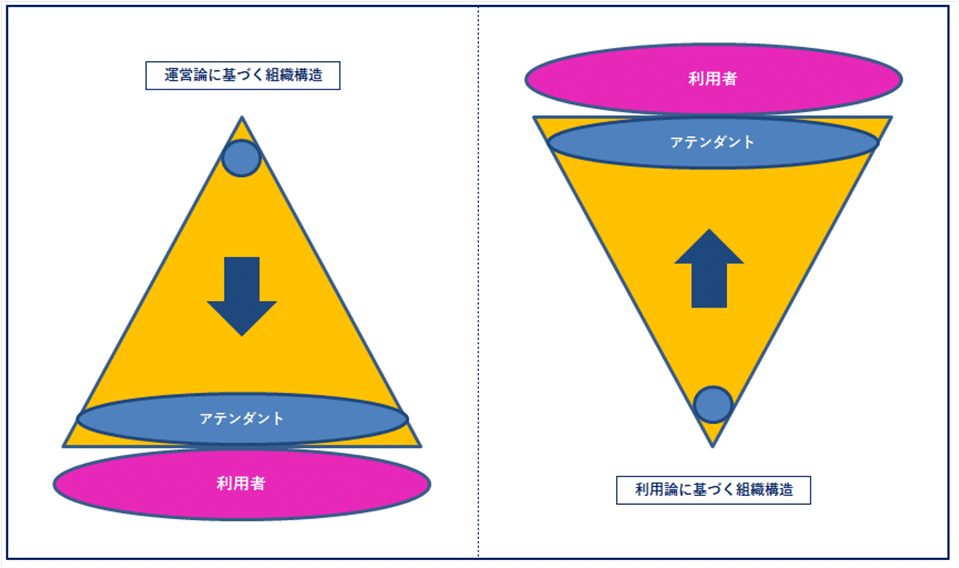

「アテンダント」を、

「利用者の“利用“をサポートする人の総称」

だとすれば、

「図書館」(左図)や「劇場・ホール」(右図)のように、「▽」の「利用構造」でなければなりません。

🌕〈S〉

「図書館」も「劇場・ホール」も、

お客様(利用者)に利用していただくために存在しているのが、ハッキリしている感じがします!

🌑〈AC〉

表向き「アテンダント」という職名であっても、

内部の予算資料などには「監視員」となっている場合も少なくありません。

「利用者を監視する」という感覚は、

「△」のピラミッド構造の最下層に「利用者」を置いていることにほかなりません。

🌕〈S〉

これでは、

先の展望(利用者それぞれの上位目的)を持って、ミュージアムを利用することにつながっていかないと感じます。

では、

「ボランティア」は、どう考えればよいのでしょう。

🌑〈AC〉

「ボランティア」は、基本的には「利用者」です。

「ボランティア活動により利用者をサポートする」という「プログラム」に参加している「利用者」です。

まさか、

「ボランティア=安い労働力」などと考えている所はないとは思いますが、ボランティアに対しては、運営スタッフによるサポートをしなければなりません。

また、

「利用者の“利用“をサポートする人の総称」が「アテンダント」だとすれば、

「ボランティアはアテンダント」でもあるということになります。

🌕〈S〉

「アテンダント」も「ボランティア」も、

先の展望(利用者それぞれの上位目的)を持って、ミュージアムを利用することを実現する「利用構造」の中で「重要な機能」を果たさなければならない、ということになりますね。

🌑〈AC〉

「アテンダント」と「ボランティア」の認識と行動の変化が「利用構造」を支え、「利用者行動」の変化にもつながっていく可能性は高いと思います。

つづきは、また次回。

☆