インターンプログラム【22】~「利用の基本単位」とプログラム~

この回では、ミュージアムにおける「利用の基本単位」とは何か、また、利用の基本単位としての「プログラム」の性質、について考えます。(2022.2.18)

🌕〈S〉

今日のテーマは、

「利用の基本単位」とプログラム

です。

🌑〈AC〉

「利用の基本単位」を考える前に、

「利用と目的/手段」の関係をおさらいしておきましょう。

どんなことでも、

「目的」の側面と「手段」の側面があり、

「なにかの目的」となっていることでも、

「より大きな目的のための手段」になることで、つぎつぎと「連鎖」していく。

より大きな「目的」が見えると、「手段」としての側面が浮かび上がってくる、

ということでした。

🌕〈S〉

「図書館」は、その「手段」としての機能を高度化したものでしたね。

🌑〈AC〉

それでは、

「図書館」での「利用の基本単位」は何でしょうか?

🌕〈S〉

図書館利用での「上位目的」は、

人により、ざざまな「目的」につながるものですが、

直接的には、

「本を読む」や「本で調べる」ですから、

一冊、二冊の「冊」です。

🌑〈AC〉

そうですね。

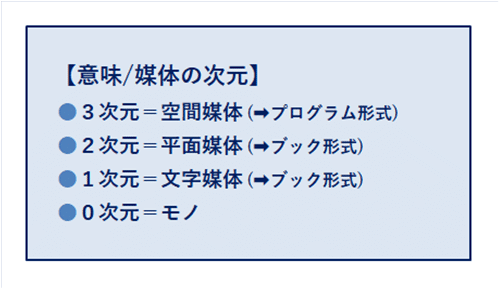

「意味や価値を伝える媒体」のうち、

文字媒体(1次元/文章)と平面媒体(2次元/グラフィック)は、

「ブック形式」になることで、

「冊」という「利用の基本単位」を持っている、

ということになります。

🌑〈AC〉

「利用における大原則」を覚えていますか?

🌕〈S〉

はい、

「選択しなければ、利用できない」

です。

「選択」するには、「選択肢」と「利用単位」があることが必須であることを考えると、

「冊」という「利用の基本単位」を持つ「ブック形式」が、豊かな「選択肢」を提供することで、「利用」を促しているように思えますね。

🌑〈AC〉

図書館の「選択肢」の豊かさは、

「ブック形式」でのコンテンツ生産者(作者)の幅の広さと層の厚さが基盤となっています。

さて、それでは、

「ミュージアム」の「利用の基本単位」は何でしょうか?

🌕〈S〉

「常設展示」は、一回。

「企画展」も、一回。

「講座・講演会」も、一回。

その他のプログラムも、一回。

ミュージアムでは、

どのパターンも、すべて「回」です。

🌑〈AC〉

ミュージアムは、

3次元の「空間媒体」なので、

「利用するもの」は、基本的に「プログラム形式」になります。

そのため、

ミュージアムの「利用の基本単位」は「回」なんですね。

🌕〈S〉

「プログラム形式」でも、「選択肢」を豊かに提供できるかどうかが、「利用」のボリュームを左右するように思いますが……。

🌑〈AC〉

3次元の「空間媒体」を代表する「劇場・ホール」の場合、

コンテンツ生産者に空間媒体自体を貸し出す「貸館事業」を中心にすることで、

コンテンツ生産者(制作者)の幅の広さと層の厚さを確保しています。

🌕〈S〉

「図書館」や「劇場・ホール」は、

「選択肢」を用意しなければ「利用されない」ことの理解が基本にあり、その仕組みを形成してきたように思います。

それと比べると、

「ミュージアム」は、

「選択肢」を十分に用意できていないのかもしれません。

「選択しなければ、利用できない」

ことを理解すれば、変わらざるを得ないような気がします。

🌑〈AC〉

ミュージアムに共通する課題は、

いかにして「選択肢」を豊かに提供できるか、

ということにありそうです。

つづきは、また次回。

☆