ミュージアムはあらゆる人にとってどうあるべきか? 子育て世代と創る未来の博物館

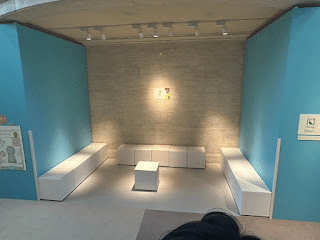

子どもが好きなように遊び、保護者がふと、安らげる空間。たまたま近くに座った初対面の人にも気軽に話しかけられて、自然とあらたなコミュニティが生まれる。

今日の博物館の一室は、まるでまちなかの公園のよう。

こんにちは!博物館支援サークルミュゼさぽです。

本日は川原が担当します◎

今回の記事ではあそびば☺とーはく!の企画に携わった、東京国立博物館 広報室の小島さんと江原さんにインタビュー。

現在おふたりは子育てをされており、”子育て層”当事者として悩んだ経験もあったそう。博物館が抱える公な課題と、ご自身が経験された個人の経験を糧に、この企画は生まれました。博物館を未来へと守りつないでいくために、今を生きる博物館ができることは何でしょうか?東京国立博物館広報室の視点から熱く語っていただきました。

ミュゼさぽ:今回の企画”あそびば☺とーはく!”を実施するにあたった経緯をお聞かせください。

小島:この企画の大きな背景として、そもそも博物館の運営自体が存続の危機にある、というものがあります。最近国立科学博物館さんがクラウドファンディングをされていたことが話題になっていましたが、自分たちで運営資金を賄うことがすごく難しくなっていて。

たとえば、文化財は保存するだけでもお金がかかります。これまでちゃんと温湿度管理をしてきたことでずっと守られてきたけれど、今後そのためのお金を自分たちで賄えなくなったらどうしていくのか…。これが大前提の問題。

もうひとつ個人的な理由になってしまうのですが、私自身、コロナ禍で妊娠と出産を経験しました。最初にコロナになったときって、厳しく接触が制限されて。当然、美術館・博物館も全部閉館。行けなくなった時期がありましたよね。

ミュゼさぽ:たしかに。ありました。

小島:そういう時期に孤独の中で子育てをしないといけない、というので”孤育て”を体験しました。改めて人とのコミュニケーションの大切さを感じたというか。お茶や、飲み会など…対面の大事さもある、と思ったんです。

ミュゼさぽ:大事ですよね。

小島:それは博物館も同じで。お客様にいらしていただいたり、お客様から「あ、やっぱり美術を見たい!」というお声をいただいたりしたことで、私たち”博物館”の存在意義を改めて感じた時期でもありました。

しばらくして博物館がちょっとずつオープンしはじめたときに、都内の美術館にてベビーカーで館内を鑑賞する試みをやっていらっしゃる館がありました。

当時小島さんは(やっと息が吸える、美術が見れる…。しかも、子どもと一緒になんて、すごくありがたい。)と感じ、事前予約制だったその企画に応募してみる。結果は落選。

小島:ふだん私は運営側なので、こういう企画のニーズの高さに気づいたんです。あ、けっこう人気なんだ、みたいな。

同じ館で再度この企画が実施されたときも、小島さんはもう一度申し込んでみたそう。

しかし、再び落選。

小島:そのときに、私は運営側として「あ、人気なんだな。」と思えなくて。

「排除された。」と感じたんです。

そもそも、ベビーカーで入れる規格があること自体がとてもありがたいことなのに、落選してしまったことで、子連れは博物館・美術館に来るな、と言われたような気がしてしまって。

その時すごくショックでした。コロナの影響があって、ずっと行きたくて、行きたくて、ようやく行ける...!と思っていたら、”来ないでください”と言われたように思えた。

その状態で自分の館を見たときに、どれほどそのような境遇の人たちを見過ごしてきてしまったのだろうか、と実感したのです。

これは変えないといけない、と。博物館に来れていない人たちは目に見えない。目に見えないから声をあげられない。その人たちとどうコネクトするかが課題でした。

私は広報室の人間なので、情報をどう伝達するかということをプロフェッショナルとしてやってきました。それにも関わらず、”情報を届ける”ってどういうことだろう?誰に?いつ?どのような手段で?というのを、改めて考え直す必要がありました。

江原:東京国立博物館ではトーハクキッズデーと呼ばれる、子どもを対象とした教育イベントを実施しています。

このイベントの広報のために、以前SNS広告を出したのですが、反応があまりよくないと感じていました。そこでなぜだろうと考えたときに、私たちが伝えたい情報が欲しい方に届いていない・情報を求めている方がトーハクを知らない、ことが原因のような気がしたんです。

そこで、江原さんたちは子育て層に焦点をあてた来館者・非来館者層調査を行うことにした。

江原:来館者・非来館者はほかの博物館でも行われていると思いますが、子育て層に特化した調査は、おそらく全国の博物館・美術館でも基本的に珍しいのではないかと思います。この調査が広報に関わるのはもちろんのこと、展示やイベントなどの博物館全体の運営に関わるものだと思い、調査を行いました。

総合文化展(常設展)に来る全体の来館者のうち、子どもの数は約10パーセント未満。この層をもっと厚くしていかなければ未来につながらないし、リピーターにもなりません。

そのような方を呼びたい!となったときに、当館を見てみると展示室のなかに授乳室などがない。

実際、本館で授乳室を利用したい場合は職員に声をかけると救護室に案内されます。その救護室も、暗くてあまり居心地がいいとは思えない環境です。

子どもがいると、お出かけは楽しいものではありますが、ひとつのハードルになる。大人だけで出かけるのとは違って、考えることが多くなってくる。特に重要文化財に指定されており、古い建物である本館では、子育て層向けの設備が充実しているとはいいがたかった。

江原:施設をもっと充実させていかないと、そもそも来館したいと思ってもらえない。

それが、今回のあそびば☺とーはく!にもつながっていったんです。

今回の企画をやるにあたって一番力を入れたのは、授乳やおむつ替えをできる場所を、イベントスペース内につくることでした。

もうひとつ、子育て層の来館のハードルを下げる改革があったという。

江原:大半の美術館や博物館では作品の保護の観点から飲食を禁止していますよね。

当館も今までは、本当に限られたスペースでしか飲み物を飲むことができませんでした。

ですが、館内の展示室以外のスペースであれば、ふた付きの飲み物を飲んでも大丈夫!ということになったんです。今回のあそびばで使用されている本館特別5室はふだん国宝や重要文化財を含む文化財が展示される部屋ですが、この一部にも”水分補給スペース”を設けました。

椅子もあってゆったり座って休憩することが可能だ。

江原:いままでの博物館の定石にとらわれずに、利用者の目線ですべての内容を考えよう、と。設備については今すぐに工事をして施設を変えていくことは難しいかもしれないけれど、それにむけて何が必要なのかということを今回のイベントでデータを集めて、ゆくゆくは常設していければと思います。

小島:江原さんが話してくださった、変えていくべきポイントのひとつは、インフラの話。もうひとつはやっぱり中身で。どういうコンテンツを展開して、来館者にどう受け入れられるか、というのは重要なポイントです。

あそびば☺とーはく!では博物俱楽部との協働でワークショップを実施。インタビュー当日(12/8)は岩絵の具が体験できるワークショップを催していた。

小島:このワークショップも実は大人気で。こんなにやりたいと思っている人がいるんだ、というくらい来てくださいました。あそびばも、入場者は一万人を超えています。

来場者にアンケートを取ってみたところ、ご自宅から当館までの所要時間が30分以内の方は30%でした。

あそびば実施前は、「平日は利用者が少ないのではないか」「ベビーカー置き場は15台分あれば充分足りるだろう」と予想していましたが、平日の利用者は人数制限ギリギリの状態となり、ベビーカー置き場は溢れかえってしまい、いずれも予想に反した結果となりました。つまり、所要時間30分圏内の、徒歩(ベビーカー)で来館できる利用者層を、これまで軽視してきたのではないか、という新たな問いが浮かび上がってきたわけです。

まず、地域に愛されること。インフラとともに、子どもと親世代が来たいと思うような博物館、コンテンツを作っていくことをもう少し工夫したいなと考えています。

ミュゼさぽ:あそびば☺とーはく!を実行に移すまでに,いろいろな部署の職員を混ぜて企画チームを組んだと伺ったのですが。

小島:いい質問ですね(笑)

江原:一般的に、展覧会を行うときは研究員(学芸員)を中心として各部署が支えあい、進めていきます。ですが今回の事業は部署横断型で”どの部署であっても、やりたいという気持ちがあるのであれば、一緒になってやろう”ということで。このチームには、本部の総務企画課、文化財活用センター、博物館教育課、国際交流室、総務課、経理課…など、9人のバリエーション豊かなメンバーが集っています。

それぞれメンバーの境遇は違うけれど、館に対する思いは熱いんです。

小島:圧がね。(笑)

一同:(笑)

江原:ただ、すごく短い期間で事業を進めなければいけなくて。発足から実行まで半年くらいしか時間がなかったんですね。それでも、9人のメンバーがいて、同じ気持ちで一緒に走ってくれたから、いま最終日まで迎えられているという感じです。

江原:今回のあそびば☺とーはく!のコンセプトは、「ルールに囚われない博物館」でした。

やっぱり博物館にはお堅いイメージがつきやすいです。遊びに行くと言うよりは学びの場所であるし、飲食禁止といったルールも多い。それを、あそびば☺とーはく!では一旦忘れてほしいという思いがありました。

子どもたちには自由に楽しく遊んでほしいし、保護者のみなさまには博物館に来てくれてありがとうという感謝の気持ちを込めて、ゆっくりくつろげる空間作りにも気を配りました。

まずは、博物館に来るハードルを下げたい。そして気兼ねなく博物館にきて、楽しい思い出をいっぱい作って、また来たいと思ってくれればいいなと思っています。

小島:私たちが目指すべき博物館の姿は、誰にでも開かれている場なんです。

ここにいる意味を問われない場、作品を介したコミュニケーションが生まれてくるような場であって欲しい。

あそびば☺とーはく!では、その理想の原風景を見られたような気がしています。博物館のコミュニティスペースとしてのあり方はこれからも模索していくつもりです。

江原:勿論、誰にでも開かれている場を実現するには多くの困難があることも事実です。今回は親子連れにフォーカスしましたけれども、障がい者の方たちだったり、外国人の方たちだったりが抱えている悩みだってもちろんあるはず。

だからこそ、来館者と一緒になって課題を解決できたら、と考えています。

【おわりに】

あそびば☺とーはく!において実践された既存の枠組みを超えた自由な活動は、我々にとっても非常に学びのあるものであり、自分たちの活動を見直すことに繋がった。

これまで、ミュゼさぽは博物館の未来を学芸員と学生が共につくっていくというコンセプトのもと活動してきた。しかし、我々が未来を構想するときに視線を向けていた人々は、誰だったか?という問いが生まれたのである。

我々もまた、周縁の人々に目を向ける必要があるのではないだろうか?

周縁の人々と一口に言っても、それは博物館ごとに様々だ。それぞれの博物館の「周縁」、すなわち無意識に無視してしまっていた層を第三者目線から汲み取り、博物館に提供すること。これこそが未来の博物館に足を運ぶ人々を増やす第一歩になり、かつ我々のなすべき仕事となるかもしれない。

また、それを実現するにはもちろん学芸員と協力することだけにとどまってはいけない。新たなる共創が求められることになるだろう。博物館に関わるスタッフ全員、来館者、美術に興味を持ちはじめた学生。様々な背景を持った人々との積極的なコミュニケーションが必要となる。

今回の東京国立博物館のあそびば☺とーはく!における取り組みは、まさに我々の活動の目指すべき姿となるだろう。今すでにあるアプローチ・解決方法を実践することだけが、博物館の現状を打破することにはならない。時には博物館の当たり前のルールに疑問を持ち、年齢・性別・立場をも超えた人々と交流しながら解決すること。それこそが、博物館の未来を「共創」することなのだ。

最後に、この場をお借りして今回ご協力いただきました、東京国立博物館 広報室の小島さんと江原さんに感謝の気持ちを述べたいと思います。

本当にありがとうございました。

それではまた、次の活動でお会いしましょう。

【取材協力・一部写真提供/東京国立博物館】

○東京国立博物館

アクセス:

・JR上野駅公園口、または鶯谷駅南口下車 徒歩10分

・東京メトロ 銀座線・日比谷線上野駅、千代田線根津駅下車 徒歩15分

・京成電鉄 京成上野駅下車 徒歩15分

・台東区循環バス「東西めぐりん」で「上野駅入谷口」もしくは「JR上野駅公園口」バス停から「上野公園経由・三崎坂往復ルート」のバスに乗車し、「東京国立博物館前」バス停下車

公式HP:https://www.tnm.jp/

公式SNS:

・X 東京国立博物館 広報室 (@TNM_PR) / X

・Instagram https://www.instagram.com/tnm_pr/

○博物倶楽部

公式HP:https://hakubutsuclub.com/

公式SNS:

・X https://x.com/Hakubutsu_Club?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AHakubutsu_Club%7Ctwcon%5Es1_c1

・Instagram https://www.instagram.com/hakubutsu_club/