書簡書評 永瀬十悟句集『橋朧』考 ―静かに定まる「非日常」的眼差し

永瀬十悟様

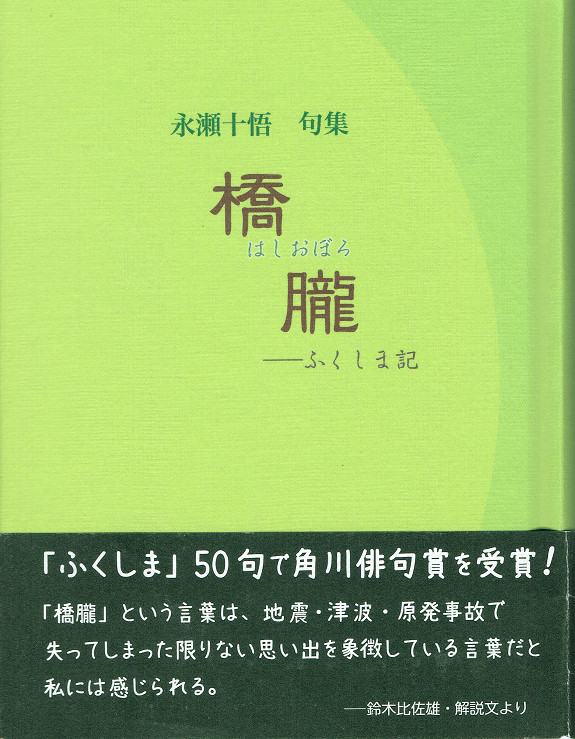

第57回角川俳句賞ご受賞、そして句集『橋朧』の上梓、おめでとうございます。

以前に私信でも書きましたことのお浚いを兼ねて、書状形式のまま、改めて『橋朧』の感想を書かせていただきます。

震災後、直接的な被災体験をしていない多数の俳人たちが、人間の生命力とか自然の復活力とか、被災者への祈り・絆、励ましなどというような類型的な表現内容を、一時的で熱狂的な語調で詠んでいました。

そのことを批判するような評論が俳句中央誌ではみられませんでした。

そのことへの反省や検証も行われず、俳句界は「平常」へ戻ろうとしています。

永瀬氏の句集の感想を述べる前に、以上のことを前置きとして語らなければ、永瀬氏の第五十七回 角川俳句賞の「ふくしま五十句」の本当の意義、それを含んだ句集『橋朧―ふくしま記』の真価は語り得ないと思います。

直接的に被災体験をしていない俳人たちの多くが、情緒的表現に雪崩を打った現象の中で、無理に季語を使った不調和で無惨な表現をしていました。

中には震災詠と季語は合わないとか、無季でしか詠めないだろう、などという乱暴な議論さえされていました。その視点はとても一面的で底が浅い議論です。

そんな中で、永瀬氏の「ふくしま五十句」が角川俳句賞を受賞され、その作品を誌上で拝読したとき、新鮮な驚きを感じたことを、今も忘れません。

震災と自身の体験を詠まれていて、その「季語」と「震災」の違和感の無さは見事でした。表現内容も過剰な慟哭調を排除して冷静で客観的で、独自の文学的主題を摑み出して詠んでいらっしゃいました。

これで震災詠に関する限り、俳句界のあの浮足立った方向性は、確実に軌道修正されるだろう、とも予感しました。

大震災による甚大な被害を直接的に体験された永瀬氏は、どうして冷静な俳句眼を保って、このような俳句が詠めたのだろう、とずっと思っていました。

このたび、それを含んだ句集を通読して、その理由が理解できたような気がします。

俳句を詠むものにとって、基本となることは「俳句は詠み方ではなく、生き方」であると思います。俳句を詠むということは、ものごとを冷静に客観的に見つめる眼差しを獲得して生きるということだからです。

その眼差しを繰り出す作者の精神が静かに定まっている必要があります。

そういう意味で、俳句は詠み方ではなく、生き方そのものです。

句集『橋朧』には、後半に永瀬氏の震災体験以前の作品が収録されていますが、そこまで通読して、その思いを強くしました。

こんなふうに、俳句的生き方が定まっていた方だから、震災時にも、「ふくしま五十句」のような俳句がお詠みになられたのだと、得心いたしました。

「あとがき」には次のようなお言葉があります。

私にできることは汚されてしまった自然や暮らしに俳句で向きあうこと。日常は非日常からしか見えないのではないか。今これを心に刻まれなければという思いでした。

この言葉は「日常」と「非日常」という視点を巡る、とても示唆に富む「俳句表現論」であると受け止めました。

そのまま読めば、今回の震災や原発事故という「非日常」体験によって、私たちの「日常」がよく見えるようになった、という意味にも取れます。

ですが、永瀬氏の句集の、震災以前の俳句の詠み方の中に、俳人としての非凡な「非日常」的眼差しがすでに確立していて、その冷静で客観的な眼差しによって、普通なら見落とす大事な暮らしのリアリティ、部分に宿る全体、変哲もない風景に潜む命などの真実が見えていたのだとも言えると思います。

だからこの文章の真の意味は、俳人的「非日常」の眼差しで、日常をよく見つめて生きることの大切さを述べられた「俳句表現論」の言葉なのです。

それが誤読ではないことは、永瀬氏の次の言葉が証明しています。

俳句には身の回りにある命のいとなみを込めることができます。一歩一歩前へ、季節のうつろいの中に産土福島の力を感じています。

永瀬氏の俳句に触れて、その正反対の、特に現代俳句系の俳人たちが、熱に浮かされたように、人間の生命力や自然の復活力、被災者への祈り・絆、励ましというような類型的な、通俗的「意味表現」に引きずられていたことへの違和感や、それを批判する視点が、小生の中で確信的に定まる契機になったのでした。

印象に残った句を揚げておきます。

「ふくしまー二〇一一年春」

激震や水仙に飛ぶ屋根瓦

ゆるい崩落感などではない激甚振動崩壊感があります。

無事ですと電話つながる夜の椿

深い安堵感と椿の妙。この俳句的深い味わい。

淡雪や給水の列角曲がる

長蛇の列の空間把握で切実さが伝わります。

燕来て人消える街被曝中

工事中とか故障中と同じ語感での「被曝中」が怖い。

大なゐの後の春泥生臭し

この生理的なリアリティの句は他になかったと思います。

ガソリンの無ければ歩く彼岸道

「彼岸道」の季語が他の俳人の俳句だと取って付けたようになりますが、この句は「本なら彼岸道だなと感慨を持つはずだった」という言外の思いが感じられて、実に自然だと思います。

県境にとどまる宅急便と春

「宅急便と春」の等価的並列が秀逸だと思います。

流されてもうないはずの橋朧

「はずの」で確かめるすべもない感じも伝わります。

陥没も地割れも花菜道となる

「花菜道」が陥没、地割れしたのではなく、その場所も「花菜道となる」という時間軸の思いの深さ。

なゐ過ぎし百間土手に小鳥の巣

これも「陥没も」の句と同じで時間軸に思いが。

この時間表現は他の俳人の句にはないと思います。

避難所に春来るキャッチボールかな

この句にも時間軸があり、そこに抑えた思いを感じます。

風評の苺せつなき甘さかな

普通でしたら、直接的な感情語の「せつなき」を使うことを、俳人はためらうでしょうが、「風評」「苺」「甘さ」を敢えて「せつなき」で串刺しにして胸に沁みます。

以下は感想コメントなしの引用だけにさせていただきます。

震災後のお心の微妙な変化や起伏に触れる感じがします。声高な原発批判や社会批判や生命力や復活力の賛美調表現より、表現としての強度を感じ脱帽します。

「少年の日―二〇一一年夏」

蟻の列境界線を越えて行く

泣き出せば押し寄せて来る夏の山

蓮の池明るく思ふ昏しとも

「海に行かう―二〇一一年秋」

月光の猫に待たれてゐたりけり

灯台は道の終点海桐の実

よく跳ねる竈馬よさうか鳴けぬのか

「松明あかしー二〇一一年冬」

白鳥の上昇汚れてはならず

破船白くなりゆくばかり寒夕焼

「木を描くー二〇一二年春」

葦芽や雨斜めなる三日月湖

ぶるぶると乗込鮒が空ゆする

花杏鳥の来てより濃かりけり

バケツより太陽こぼれ牧びらき

「杳かな時間―二〇一二年夏」

余り苗風にそよぐといふを知らず

廃園に机と椅子と百日紅

太陽の先端に触れ茄子の花

「銀河濃しー二〇一二秋」

古き墓新しき墓稲実る

しんがりを歩きとんぼとなつてをり

「白鳥来たりー二〇一二年冬」

牡丹焚火炎は抱き合ふ形

裸木のしなやかに芯とほりたる

最後の章は永瀬氏の句世界の形成の跡を辿るような気持ちで鑑賞しました。

「第三章 Ⅰ春」

薄氷の日のあるところ動き出す

まんさくや素描のままの山並ぶ

水音のちらばつてゆく雲雀の巣

開かんと紅き脈打つさくらかな

「第三章 Ⅱ夏」

水中花開かぬままのところあり

滝に来るまでは静かな水であり

噴水や空見るためのベンチあり

大噴水ぐにやと崩れて終りけり

「第三章 Ⅲ秋」

すきとほるとんぼのはねや水の星

月光といふ円柱の中にゐる

星月夜源流は音溢れけり

うさぎ撫でて雨月のうしろ側に居る

すすき原行く私の消ゆるまで

「第三章 Ⅳ冬」

流れたる分だけもどり冬の鯉

自画像の背景にあり一冬木

落葉焚どの子も棒を持つてをり

冬梢ちりちりと日の絡み合ふ

はみ出して冬満月のうさぎかな

山毛欅山の枯れを背負ひて魚沈む

冬満月しづかに川の合流す

どれも静かに定まる俳人の「非日常」的眼差しを感じる名句ばかりです。