なぜ、採用活動はうまくいかないのか?

あなたが所属する組織の採用はうまくいっていますか?或いは、あなたやあなたの知人は就職(転職)がうまくいっていますか?

私はリハ専門職の採用の中心的な役割を担うようになって5年以上の月日が経過しました。当初は採用を戦略的に考えることもなく、闇雲に採用活動を行っていました。結果、時間や手間ばかり増えたり、職場と入職者のミスマッチが生じるなど、うまくいかないと感じることがありました。

では、なぜ採用活動はうまくいかないのでしょうか?

採用活動がうまくいかない理由として、①我々と求職者の相互の期待が曖昧であったこと、② 選抜する段階での能力の評価基準が曖昧であったこと、の2つがあったと感じます。

我々と求職者の相互期待が曖昧であったことは、我々がどのような人材を求めているかという期待と、求職者が我々や我々の職場に求める期待の双方が曖昧であったということを意味します。

採用担当者が「とにかく募集人数を満たさなければ!」と考えると、具体的にどのような人材を求めているかという説明は省略しがちとなります。それは、求める人材像を具体的に示すほど応募者が減ってしまうと感じるためです。また、職場の説明も良いところは誇張し、良くないところは矮小化しがちになります。これも、良くないところを伝えることで応募者が減ってしまうと感じるためです。

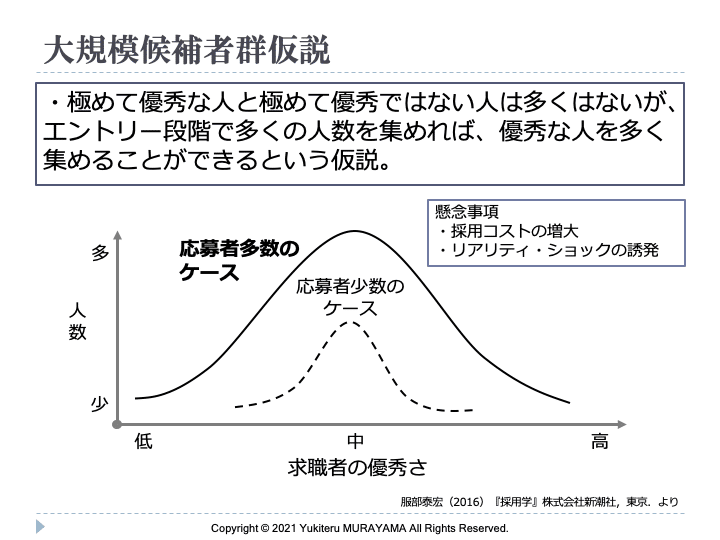

つまり、大規模候補者群仮説に基づき、できるだけたくさんの応募を得て募集人数を満たそうとする心理が働くためと考えることができます。しかし、募集人数が増えると時間と手間が増えるため、我々はここ数年、どのような人材を求めているかを具体的に示し、職場の良いところも良くないところもありのままに伝えることの手応えを実感しています。

次に、選抜する段階での能力基準が曖昧であったというのは、職務を遂行するためにどのような能力を求めるかは何となく絞れていても、それをどのように評価するかが曖昧であったということを意味します。

例えば、コミュニケーション能力や主体性の高い人材を採用したいと考えることはよくあると想像しますが、よくよく考えると、コミュニケーション能力や主体性という能力そのものがまず曖昧であることに気づきます。そして、コンピテンシー面接でその能力を探ったとしても、構造化面接でないと複数の求職者の能力に優劣をつけにくくなります。その結果、採用基準は面接者のフィーリングに依存してしまい、同じような人ばかり採用してしまうという状況が生じやすくなります。

つまり、どのような能力を求めるかということと、それをどのように評価するかをあらかじめデザインすることが必要となります。我々はここ数年、業績予測力(妥当性係数)の高い手法を組み合わせながら、その手法で何を意識的に評価すべきかを理解した上で選抜することの有用性を実感しつつあります。

採用活動は、①募集、②選抜、③定着、の3つのフェーズがあります。

今回は、募集のフェーズでは、「職場の良いところも良くないところもありのままに伝えるということ」、選抜のフェーズでは、「どのような能力を求め、それをどのように評価するかをデザインすること」の有用性に触れました。今回取り上げなかった定着のフェーズで必要となる対応ついては、また別の機会に触れたいと考えています。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!