魔の海域に消えた四次元というジャンル/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録

新サイトwebムーで公開

https://web-mu.jp/column/43173/

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれ。疑惑と期待、畏怖と忌避がないまぜの体験は、いったいなんだったんだろう……? “懐かしがり屋”ライターの初見健一が、昭和レトロ愛好視点で当時を回想。

今回は、オカルトキッズを恐怖させた「四次元」を回想する。

*旧「ムーPLUS」での掲載からの転載です。

文=初見健一

幽霊船はどこへ消えた?

70年代オカルトブームのまっただなかで小学生時代を過ごし、高校生になってもいわゆる「怪奇系児童書」の類を読み漁ってきたボンクラ少年としては、80年代なかばあたりからのオカルト児童書の傾向にちょっとした不満を抱いていた。

僕が年端もいかぬガキのころから大好きだった70年代オカルト本の2つのジャンル、「幽霊船」と「四次元」が、80年代に入ったころから徐々に「旬の話題」からハズされ、これらを扱うオカルト児童書がガクンと数を減らしてしまったのだ。

このことについては自著でも何度か書いているのだが、同世代かつ同レベルのボンクラ度の元オカルト少年じゃないとどうもピンとこない話らしく、「なにをいってるのかよくわからん」などと笑われてしまう。なので、ここでまたちょっとシツコク書いてみたいのである。

「幽霊船」と「四次元」。

これらは70年代までの子ども向けオカルト本の2大テーマ……というと言い過ぎかも知れないが、かなり主要な定番ネタだったはずだ。オカルト系の児童書シリーズにはたいていこれらを扱う巻が何冊か入っていたし、昭和のオカルト児童書の定型である「世界の不思議な話」みたいな奇譚アンソロジーのようなものにも、この2つは必須のテーマだったと思う。

「幽霊船」の方は、敗戦直後から児童雑誌の主要コンテンツとなっていった絵物語(イラストとテキストで構成された読みもの。後にストーリーマンガに駆逐される)としてよく掲載されていた「海洋冒険物語」(海賊が出てきたり無人島で宝探しをしたり、といった話)の名残だったのだろう。

70年代までのオカルト児童書には、禍々しくも謎めいた「良栄丸遭難事件」(1926年に起きた海難事故。原因不明のまま乗組員が全員死亡・行方不明になった)の話がやたらと載っていたし、このジャンルの大家であるロベール・ド・ラ・クロワの海洋奇譚も定番だった。僕ら世代はそういうものをワクワクしながら読み漁っていたわけだ。

あと、そうだ、1980年に公開された「幽霊船」映画『ゴースト/血のシャワー』(アルヴィン・ラーコフ監督。それにしてもヒドイ邦題。原題は『Death Ship』)の衝撃で、ほんのちょっとだけ「幽霊船」ネタが子ども文化のなかで再燃したこともあった(バンダイのボードゲームのシリーズ「パーティージョイ」に「幽霊船ゲーム」が加わったのも、確かこのころだったと思う)。

おそらくこの80年代初頭あたりのプチ盛り上がりを最後に、「幽霊船」ネタはどんどん下火になって、「昭和こどもオカルト」の世界からほぼ消えてしまったと思う。これについてもアレコレ語りたくなってきたが、話がとっちらかるので別の機会にまわすとして、本稿で語りたいのはあくまでも「四次元」についてなのである。

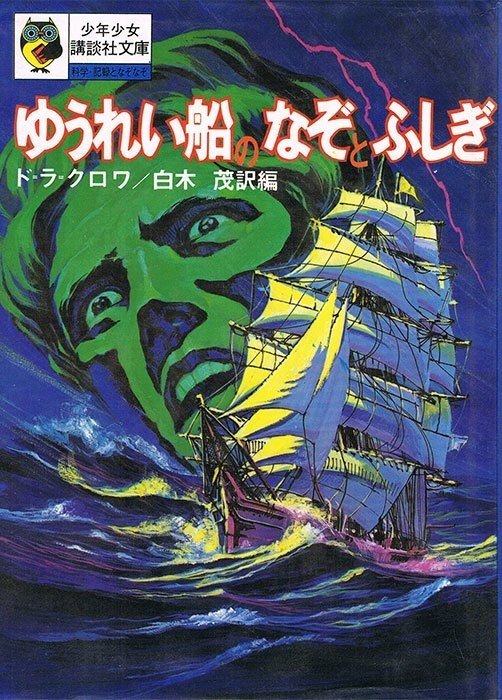

『ゆうれい船のなぞとふしぎ』(ド・ラ・クロワ・著 1972年 講談社少年少女文庫)。ロベール・ド・ラ・クロワの幽霊船話アンソロジー。海洋奇譚といえばこの人!という感じで、当時は多数の児童書にド・ラ・クロワの作品が収録されていた。

魔の海域バミューダ・トライアングル

「四次元」が「昭和こどもオカルト」においてクローズアップされるようになった根底には、いうまでもなく「魔のバミューダ・トライアングル」があった。これはもう当時のオカルト児童書の定番中の定番ネタで、これが載っていないオカルト本を探すほうが難しい、というくらいに語られまくったトピックだ。

この種の話が大好きだった僕でさえ、当時は「もうバミューダの話はいいから!」とウンザリするくらいにアレコレの本や雑誌の特集で目にしたものだ。なので、ここでまた概略を解説すると同世代の連中を40年越しでウンザリさせてしまうかも知れないが、一応やっておくと、バミューダ・プエルトリコ・フロリダを結ぶエリアに「魔の三角地帯」が存在し、ここを往来する航空機や船舶が跡形もなく消失するっ!……といった類のお話である。このエリアに「四次元」への入り口があるのでは?というスリリングな仮説が当時の「こどもオカルト」界を席巻していた。

「魔の三角地帯」という発想は、1881年に起こった「エレンオースティン号事件」(航海中のオースティン号が無人の漂流船を発見。調査を開始したが、オースティン号の乗組員も船もろとも忽然と姿を消したっ!……とされる事件)を起源としているといわれている。つまり、「四次元」の源流をたどっていくと「幽霊船」にぶつかるというわけで、このあたりも実は非常に興味深い。

それはともかくとして、「魔の三角地帯」を世界に知らしめ、この海域で起こる謎の現象の定型パターンをつくったのが、1945年に起こった航空機消失事件だ。フロリダの米軍基地から飛びたった5機の軍用機が、「方角がわからない!計器が機能しない!すべてがおかしい!」といった不可解な通信を残し、忽然と姿を消したっ!……とされる事件である。70年代のオカルト児童書はこぞってこの顛末を掲載し、いたいけな僕らに「魔の三角地帯」の恐ろしくも魅惑的なイメージを植え付けた。

このネタは当時の映画やマンガなどでもちょこちょこ触れられていたが、特に『未知との遭遇』(1977年、スティーブン・スピルバーグ監督)の序盤のエピソードは妙なリアリティがあって恐かった。バミューダで消失した船舶や飛行機がなぜか南米の砂漠で発見されるという場面。砂漠のど真ん中でデカい船が座礁(?)している光景は不気味だったなぁ……。

あと、『エアポート’77 バミューダからの脱出』(1977年、ジェリー・ジェームソン監督)! 当時の男の子たちが大好きだった「航空パニック映画」+「魔の三角地帯」とくれば、これはもうオムライスの上にハンバーグを載せたような大好物映画だっ!と期待して見に行ったら、なんとオカルト感はまったくナシ。特に不思議なことはなにも起こらず、ただ「一応バミューダ海域を舞台にしておきました」というだけの航空機事故映画だった。「金返せっ!」と思ったことを覚えている。

「ムー」1981年1月号より。

四次元的怪奇現象ブーム

「バミューダ・トライアングル」に比べるとスケールは一気に小さくなるが、日本国内でも当時の児童書で語られまくった「四次元的怪現象」が起こっている。「国産」エピソードの定番として有名なのが、1963年(日付については諸説あるが、1964年の春に新聞で取りあげられて話題となった)に起きたとされる「竜ヶ崎車両消失事件」だ。

これまた僕ら世代はさまざまな本や雑誌で繰り返し読んだエピソードで、掲載される媒体によって細部がアレコレ違っていたり、尾ヒレがいくつもついたりしていたが、茨城県の藤城バイパスを走行中の黒いトヨペット・クラウンが後方の車両に乗る人たちの目の前で、突如、白い霧に包まれ、そのまま忽然と姿を消したっ!……という事件だ(「忽然と姿を消したっ!」という話ばかりが続くが、「四次元」ネタというのはそういうものなのである)。

これについては近年に至るまでさまざまな人がいろいろな解釈を披露し、オカルトではなく、ある種の犯罪がらみのフェイクだったのでは?といった説もあったりしてなかなかおもしろいのだが、とにかくこの事件は当時の多くの子どもたちを魅了した。

バミューダの話は海の向こうで起こった非常にスケールのデカい地球規模の「SF的怪現象」という感じだが、「茨城県で……」とか「トヨペット・クラウンが……」となってくると、同じ「消失事件」でもガラリと様相が変わって、とたんに身近な感じがしてしまう。日本的な「神隠し」っぽさがウッスラと漂ったりして、ゾゾッと背筋に悪寒が走るのだ。この「不条理怪談」とでも呼ぶべき不可解な怖さも、「四次元」エピソードの多様な味わいどころのひとつである。

「ムー」1979年11月号(創刊号)にも「四次元」企画が!

四次元とはこういうことか!

続いて、以上のようなエピソードがたっぷり掲載された70年代の子ども向け「四次元本」を何冊か紹介してみたいと思う。いずれも僕ら世代のオカルト少年たちが文面を暗記してしまうほど繰り返し愛読した定番の「名著」だ。それらを回顧しつつ、なぜ「四次元」ネタが徐々に人気を失っていったのか? といったことを考察してみたい。まぁ、そんなことを今さら考察されてもなぁ……っていう話ではあるだろうけど。

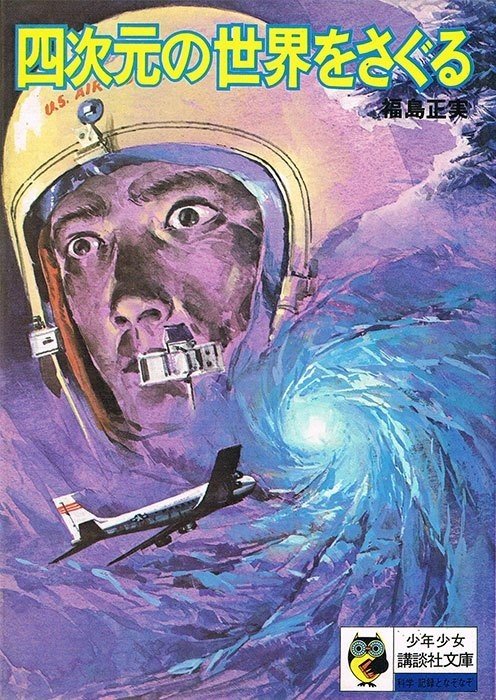

「四次元」というテーマに特化した児童書として、僕が今もって本気で「名著」だと思っているのが、1973に刊行された福島正実著『四次元の世界をさぐる』である。

小学生時代の僕はこれを読んで、それまでやたらと目にしていながらも曖昧模糊としていた「四次元」という言葉のイメージが急にハッキリとして、「そうか、こういうことなのかっ!」と開眼したような気分になった(今思えばなにが「こういうことなのかっ!」だったのか、われながらよくわからないのだが)。

この本は講談社少年少女文庫(通称「ふくろうの本」)の一冊として刊行されたが、この「ふくろうの本」はオカルトを扱いながらも、「学習に役立つ児童書」というラインを最後まで大きく逸脱せずに編集され続けたシリーズだった。心霊やUFOなどのオカルト系の巻も多いが、どれも教育的児童書とオカルト児童書の中間あたり、しかもやや教育方面寄りという絶妙のバランスを保っている。エグイ表紙や口絵で子どもたちの気を惹きつつも、内容的にはトンデモ度は低めで、意外なほどマットウに教育的見地からの編集がなされているのである。

『四次元の世界をさぐる』の内容も例外ではなく、典型的な「四次元」的怪現象を扱いながらも、この種の児童書にありがちなコケオドシ的な展開はほとんどない。不思議な話で子どもたちの好奇心を刺激しつつ、最終的には相対性理論や量子力学の基礎の基礎をレクチャーし、ちゃんと科学への興味を持てるように構成されている。著者の福島氏は日本のSF黎明期にこのジャンルの認知に尽力した人物だが、王道の「SF人」が矜持をもって「四次元」というテーマを真正面から子どもたちに語った一冊なのだ。

また、本書の最大の功績は、前回で触れた「竜ヶ崎車両消失事件」を、おそらく児童書で初めて本格的に扱ったこと(実はその数年前に佐藤有文も児童書で触れているのだが)。本書によって事件は子どもたちの間で定番ネタ化し、後に多くのオカルト児童書や児童雑誌が追随することになった。

『四次元の世界をさぐる』(福島正美・著 1973年 講談社少年少女文庫)。謎の怪事件レポートを楽しみながら相対性理論の基礎も学べてしまう稀有な良書。桑名起代至のイラストも素晴らしい。

もう一冊、やはり大好きだったのが、昭和こどもオカルトの立役者の人であった斎藤守弘御大が書いた学研「ユアコース」シリーズの一冊、『SF入門 なぞの四次元』(1975年)。こちらは昭和のオカルト児童書の定型だった「世界各国の奇譚アンソロジー」の体裁をとりつつ、それらを「四次元」というキーワードで科学的(?)に推理(?)する、というもの。

人や乗り物の消失事件から瞬間移動現象、未来人・古代人の出現、人体自然発火(これまた懐かしいネタ!)、人を狂わせる「悪魔の風」(ダリオ・アルジェントが映画『フェノミナ』でネタにしていたフェーン現象)などなど、扱われる怪事件が多岐に及んでおり、とにかく読んでいて楽しい。各エピソードには斎藤氏による分析コーナーが設けられ、この思いっきり大胆な「超科学推理」が本書の白眉だ。多岐にわたる謎をすべて「四次元!」のひとことで手際よく解決していく手腕が、なんとも見事なのである。

それぞれの怪事件に対し、まずはごくごくマットウで常識的な解釈(「ただの偶然だった」とか「単なる見間違えだった」とか)を提示する、というスタイルも秀逸。読者を「なぁーんだ」と思わせておきながら、「しかし、これを四次元的に解釈してみると……」の一文によって斎藤氏の筆は一気に加速する。そして、まさに「超科学」感が全開となったなりふりかまわぬ「四次元的解釈」が披露されるのである。この「四次元的解釈」には妙な説得力を持つ図版が多数用いられ、これがまた読者を圧倒する。「四次元空間の構造」の図解ページなどは問答無用の迫力に満ちており、どんなに懐疑的な人でも一読すれば「うむ、なるほど!」と思わざるを得ない(個人差があります)。

『SF入門 なぞの四次元』(斎藤守弘・著 1975年 学研ユアコースシリーズ)。まさに「怪事件ア・ラ・カルト」という感じで、多種多様な「四次元現象」を収録。小説風の語り口も味わい深い。

上記の2冊はあくまで科学的、いや、SF的なアプローチで「四次元」を語った本だが、一種の怪談として、もっとドロッとした日本的「神隠し譚」のような「四次元」ネタを紹介する本も多かった。こういう「怖い四次元話」を得意としていたのが、泣く子も黙る昭和オカルトの巨匠、中岡俊哉大先生である。

中岡氏の場合は一冊丸ごと「四次元」をテーマにした児童書はあまり書いていないが、大量に手掛けた子ども向け心霊本のアチコチに「四次元話」を入れている。なので、どの本にどんな話が入っていたのか、今となっては非常に特定しづらいのだが、僕の印象に強く残っているのは、ある青年が都心の繁華街を歩いてるうちに道に迷ってしまい、とっくの昔にダムの底に沈んでいるはずの郷里の村に行き着いてしまう……というもの。

まさに典型的な昭和の日本的「四次元話」だが、通いなれた通学路など、いわゆる「いつもの道」を歩いていたはずなのに、なぜか「道に迷ってしまった」というこの感覚、これこそが日本的「四次元話」の醍醐味なのだと思う。子ども時代の僕は、この種の話を読むたびに不思議なドキドキ感を堪能していた。

特に小学生中学年くらいまでの子どもには、幼児期の「迷子になったらどうしよう?」という恐怖の感覚がまだまだ生々しく残っていて、この類いの話は体感的に文字通り「怖い」のだ。いや、年端のいかぬ子どもだけではないかも知れない。大人でも「ふと道に迷ってしまう」といった感覚は、遠い幼児期の記憶と呼応し、忘れていた不安が呼び覚まされることがあるような気がする。

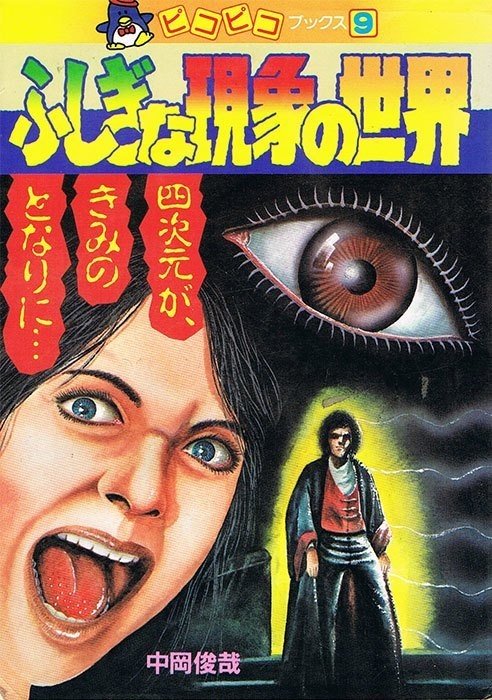

『ふしぎな現象の世界 四次元が、きみのとなりに…』(中岡俊哉・著 1984年 永岡書店ピコピコブックス)。中岡先生による四次元話アンソロジー。「時空のゆがみ」にまつわる「実話」が採集されている。自らの体験談も披露。

70年代ならではの傾向としておもしろいのは、タイトルに「四次元」という言葉が使われているにもかかわらず、「四次元」に言及している箇所がいっさいないといった本もやたらと多かったことだ。中岡俊哉の著作(共著)にも、『四次元図鑑』(1973年)というハードカバーの大部の本がある。「四次元」の本格的な研究本かと思いきや、心霊写真や心霊手術、UFO、超能力といったことに関する研究文献で、いわゆる「四次元」に関する記述はまったくない。当時はこういう本が大量に刊行されており、タイトルの「四次元」に惹かれて買ったのに、ただの怪談集だったということが多発した。「四次元」という曖昧な言葉が、単に「不思議な」とか「謎めいた」といった意味合いで使用される慣例があったのだ。

心霊現象やUFOの出現を「四次元現象」と呼んでひとくくりにしている本も多く、これはオカルトブームで心霊本が飽和状態となってしまい、タイトルに目新しい言葉を冠す必要があったからなのかも知れない。そうした意味で「四次元」という単語は、実体があるようでないような、意味がわかるようでわからないような、それでいてオカルト感だけは濃厚に感じられる非常に便利な言葉だったのだと思う。

『四次元図鑑』(中岡俊哉ほか・著 1974年 池田書店)。「四次元」をタイトルに掲げつつ、内容は心霊とUFOと超能力のみ。学術書のような大げさな装丁で異彩を放つ一冊。

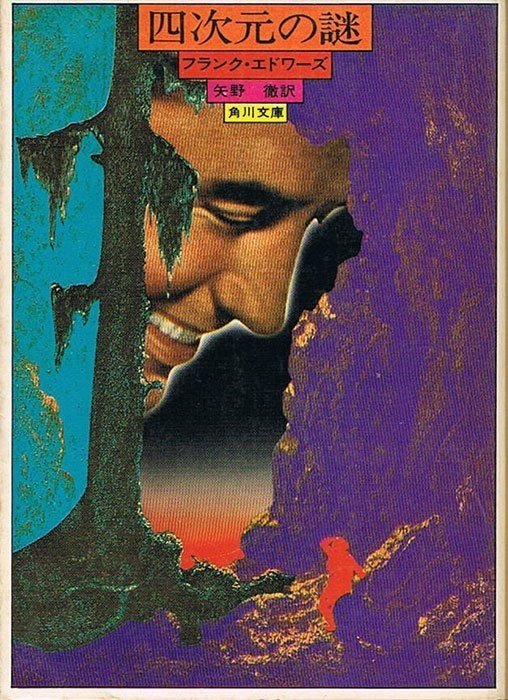

『四次元の謎』(フランク・エドワーズ・著 1975年 角川文庫)。これも偽・四次元本の定番。内容はありがちな古今東西の「不思議な事件」アンソロジー。『世にも不思議な物語』というタイトルで刊行されたこともある。

『世界の幽霊怪奇 なぞの四次元現象』(佐藤有文・著 1976年 KKベストセラーズ ワニの豆本)。四次元本かと思ったらただの怪談集だった……というパターン。しかし、本書は内容が強烈にエグい! 小学生時代に読んでトラウマになった。

ここではないどこかへの入り口

「四次元」は「幽霊船」とともに、80年代なかばころから「こどもオカルト」のなかでも「前時代的」なネタと目されるようになり、徐々に消えていった。人気を失った原因は、子ども文化の在り様の変化によって、そこに子どもたちがオカルト的なリアリティを見いだしにくくなったということなのだろう。

70年代なかばあたりまでの「こどもオカルト」には、リアルで身近な恐怖を楽しむコンテンツと、一種のロマンを感じさせたり、「別世界」への冒険心を駆り立てたりするコンテンツが共存していたと思う。児童雑誌などの巻頭オカルト特集でも、生々しい投稿心霊写真や心霊体験談を特集した翌週に、古典的なポーやラブクラウフトの恐怖小説、小栗虫太郎のいにしえの魔境小説などをイラストで構成して鑑賞させるような企画が掲載されたりしていた。が、そうした「遠いどこか」へ思いを馳せるような、ある種おおらかな(?)なオカルトコンテンツは徐々に「ぬるい」と目されるようになり、直接的に生理に訴えかけるような、身近なリアリティを強調する「実話系」のネタによって駆逐されていった、という印象がある。

ダイレクトな恐怖やリアリティこそがオカルトのネタのおもしろさを図る指針になっていくなかでは、霧深い大海原をさまよう無人の帆船とか、この世のどこかに「四次元」への扉があって、その向こうに人智を超えた世界が広がっている……といった想像力の介在を必要とするロマンチックなオカルト的ビジョンは、当時の子どもたちにも「子どもだまし」としか思えなくなっていったのだろう。そして徐々にツッコミどころ満載の笑える「与太話」の地位に転落していったのだと思う。

しかし……と今さらながら思うのである。

オカルトの愉しみは身近なリアリティや直接的な恐怖を味わうだけではなかったはずだ。想像力を媒介にして「別世界」に思いを馳せる。これも、ある時期までのオカルト的娯楽の非常に重要な機能だったと思う。そもそも僕らは、「遠いどこか」を夢想してばかりいたボンクラ少年だったからこそ、オカルトに魅了されたのではなかったか?

70年代オカルトが「四次元」と「幽霊船」を捨て去ったとき、僕らは現世の些末なリアリティを享受する代わりに、遠い「別世界」に対する「ロマン」と「冒険」への憧れを失ってしまったのかもしれない。というより、あの80年代初頭あたりに、子ども文化全般から「ロマン」や「冒険」といったキーワードが無効化されるようなモードの変化があった……という気がしてならないのである。

★「ムー」本誌の特集やオリジナル記事が読めるウェブマガジン「ムーCLUB」(月額900円)の購読はこちらから。

いいなと思ったら応援しよう!