【前者後者論】仕組みの違い① 視点

こんにちは!前者後者カウンセラーのむかえです。

人間は実は、疑ったこともなかった部分の仕組みが大きく2つに分かれている。それがわかると、今までの自分や他人や世界に対する「謎」の答えが解けるかも!いや解ける!

前者:マルチタイプ、察して動く、処理能力が比較的高い、言動に意図がある

後者:集中タイプ、天然、空気読まない、言葉をストレートに受けるし言う

こちらが前者後者の表面的な傾向としてある代表的特徴です。

実際周りにも、わかりやすいそういうタイプがいないでしょうか。

でも「なんで」そうなんでしょう。

それを「性格」と捉えていたかもしれませんが(それも関係はしてきますが)

実はそうではないのです。

前者と後者では世界に対する基本的な認識の仕方が違うのです。

認識の仕方の違い

前者と後者ではものの見方、認識の仕方が違います。

前者は常に全体を分散的、多方向的に認知しています。

後者は全てを自分起点で素直に認知しています。

・前者は「自分→何か」だけでなく、「何か⇔何か」「何か→自分」とさまざまな角度で状況全体を線のように観察しています。ゲーム盤を外から眺めるように、全体を客観的に捉えます

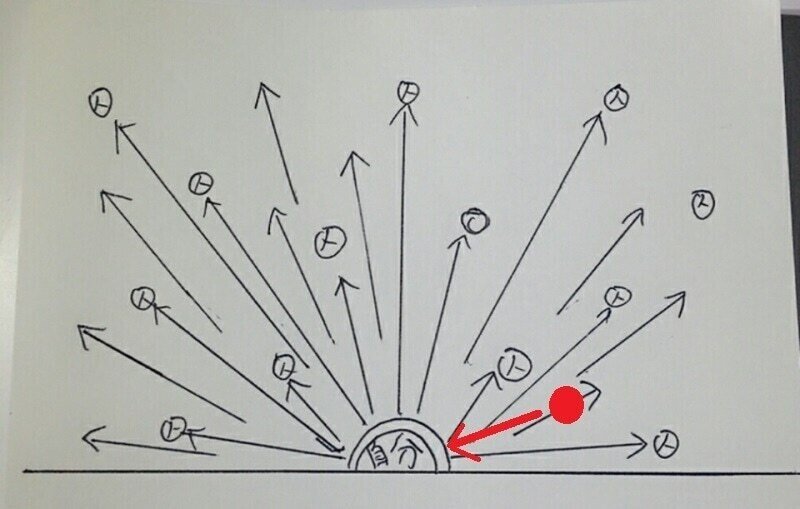

・後者は全てが自分起点ですので、自然体では常に、「自分→何か」という一方向的なものの見方をしています。自分が世界を照らす光源になっていて、かつ対象を自己延長的に、自分と連続的な感覚で捉えていきます。

どちらのタイプも、それがなんの努力もいらない基本認知スタイルです。

どちらもそこから変化させることは可能ですが、イレギュラーなので消耗することになります。

また、基本状態に向かって常に磁力が発生しているようなものなので、気を抜くとすぐに戻ります。

そして双方、それ以外の認知の仕方がこの世にあると思っていなかったりします。

(ちなみに、日本の前者:後者の割合は3:7~4:6で後者多数だと思われます。→FAQ)

前者の視界

<前者の視界>前者の脳内には、目の前のリアルな現実と並行して、

全体の状況を条件化した仮想世界=ゲーム盤、シミュレーション世界のようなものが、常に脳内にあるイメージと言えます。

2つの世界にずっと同時に生きているといっていいかもしれません。

(なので前者にとってはその仮想世界ももう一つのリアルです)

そのゲーム盤の上には「自分」という駒も入っていて、ゲームを外からプレイするように「自分を含んだ全体」を、常に多方向的に捉えています。

ゲームをしている以上、自分(という駒)は常に「状況全体の中の一要素」=ワンノブゼムですし、どんなゲーム盤かは条件次第ですぐ変わりますから、「ふつう」=その場その場でのルール感を常に確認して動きます。

また、ゲームですから当然相手の手の意図を考えますし、自分も何手か先を見越して動きます。自分の手が周囲からどういう風に受け取られるかにも気を使います。

前者は「外(客観)からどう見えるか」を見ているのです。

誰がどういうことを考えて次にどう動くか、そして盤面がどう変化しそうか。常に観察されあっているし、客観的にどう見えるかで判断される。だからそれを意識し合って動くのが当たり前。

ゲームが続く限り、あったことはなくならないし、常にずっと影響し続けます。だから前者の「大丈夫」はこの盤の上が安全に平和に滞りなく問題なく回ること・・・

やっているレベル感には大いに個人差はありますが、そういうことを前者は呼吸レベルの当たり前にやっています。そしてそれを(レベル差はあれど)誰もが当たり前にやっていると思っています。

しかし後者にはこの「ゲーム盤」は存在しません。(ベース状態では)

だから言動にも意図がないことがほとんどですし、相手の意図も深読みしません(ストレートに受け取る)。

でも前者はこれが共通の世界観だと思っているので、そうではない人の動きに戸惑いますし、「わざとなのでは」「裏がある」と悪意を疑ったり、信じられない、と感じて色んな誤解やすれ違いがおきます。

ちなみに前者のこのゲーム盤は強制機能なので、逆に何か一点に意識を集中すること、特に自分に意識を集中させたり、自分起点に意識を持ってくることに意識的になる必要があります(エネルギーも使います)。

例えば「見なきゃいいじゃん」とか「気にしなきゃいいじゃん」というのは、確かに最終的には真理なのですが、後者が後者の感覚で前者に言うのは、酷なアドバイスだったりします。

前者さん向けの前者さんからのわかりやすい解説もご参考ください。

(ユニバ2期生 八屋虎子)

→https://ameblo.jp/thisisapen0000/entry-12418392802.html

後者の視界

「自分」という意識の大きなライトが、対象を照らすイメージです。

自分の意識が絶対の起点なので「自分が(自分の主観世界の)常に中心」です。自分の世界が存在する前提が「自分」なのです。

ライトなので、HUNTER×HUNTERの「円」みたいな全体モードもありますが(それが得意な視野の広い人もいますが)、何かに意識が向くと、そこにサーチライトのように意識が集中する傾向にあります。

そのため死角ができやすいですが、意識を向けた何かに対する情報収集力や、アタック力は非常に高い傾向にあります。

ただそういう認知の仕方をしているので、自然体では自分と自分以外が同時に認知できません(常に自分が起点だから)。客観視は、自分の外に適当な「点」を置いて自分「だけ」を観察しています。

俯瞰もあくまで自分自身が「上」に上がるので、自分がそこに入っていません。なので後者は「見えているしわかっている」ことと、「そのわかった状況の中に自分を入り込ませる」ことが2ステップで、これが上手くできずに動けない、ということがあります。

また、自分と意識を向けた対象を連続的につなぐような認識の仕方をするので、自分以外のものも常に「自分」の延長のような感覚がどこかにあります。

そのため、後者の一般傾向として、他人の感情をダイレクトに感知する能力は高いのですが(意識が向いていれば)、自分が自分以外の外の視点から「どう見えるか」(≠どう思われるか)に意識や発想がないことが多いです。

基本的に自分自身の動機や感情と行動が直結しており、「思ったから言った」「したかったからした」がデフォルトです。意図ではなく意思や感情といった「動機」主体に動きがちです。それが強みでもありますが、後先考えない行動にもなりがちです。

「自分」が強く、意識しない限り周りの関係性を見ていないため、外しも多いですが、閉塞した状況の突破口になったり、場の変化や空気の入れ替えを起こすことができます。

前者と後者のよくある課題

<前者のよくある課題>

前者は「ゲーム盤の上の一般的な心理」を大切にし尊重し合うのが得意な一方、それを現実のように錯覚して、「実際の生身の相手(ないし自分)」がどうなのか、を無視してしまうことで、現実の相手とのズレやすれ違いが起きてくることが多い傾向にあります。

また常に意図を前提としているので、ない意図や脚本を勝手に想像してしまい(そして大体悪い方に)、何もなかったところから、あるいは色々ある状況の可能性や相手の気持ちの中から、わざわざ悪い面だけを前提にしてしまい、自分自身でその悪化方向の脚本を進めてしまうところがあります。

<後者のよくある課題>

「自分から見えるもの」には敏感なので、相手の感情や状態などへの感性や観察力は高いのですが、視点や思考が一方向的なため(自分→相手)

・自分の気持ちや事情や自分に見えることだけで走ってしまい、相手の事情や背景やタイミングを無視したり(利己的ではないが自己中)、

・相手から「どう見えるか」に無頓着だったり(いわれのある誤解)

そのためにせっかくの気持ちが空回って、良かれと思ってやったことで、結果的にやらかすことが多いです。素直さや裏表のないストレートさやおおらかさという美徳と、自己中さと無神経さとは後者には表裏一体でもあります。

後者の人間関係の失敗のほとんどは「自分がどう見えているか(≠思われるか)」という視点の切り替えの意識がないこと、あるいは、状況や相手を「一般条件で見て対応する」という発想がないためです。

でも「発想がない」ので、自分の失敗や怒られる理由がわからず苦悩している人も多いのです。他人視点(視点の切り替え)ができていなくても、俯瞰ができると、社会生活での苦労が減ります。

詳しくはHPにまとめてありますので ぜひ!

診断もありますよ♪