日本刀 欠点修整の超絶技巧

日本刀は鋼を折り返し鍛錬して作るので、地鉄にどうしても鍛え割れやふくれといった疵が出やすい。それらの疵は武器として使う分には問題ないが、美術品としては嫌われる。そこで疵を隠すために埋鉄(うめがね)という加工を行うことがある。疵の部分を削り取り、そこへ別の鉄を埋め込むのである。虫歯治療と同じ要領だ。高度な埋鉄になると、埋め込む鉄も地鉄に合わせて鍛えた物や、同じ作者の刀から切り取った物などが使われ、専門家でも見抜くことが困難である。

しかし埋鉄では、もっと大きなな疵、深い朽ち込み、下品な彫刻、といった深刻な欠点を隠すことは不可能だ。

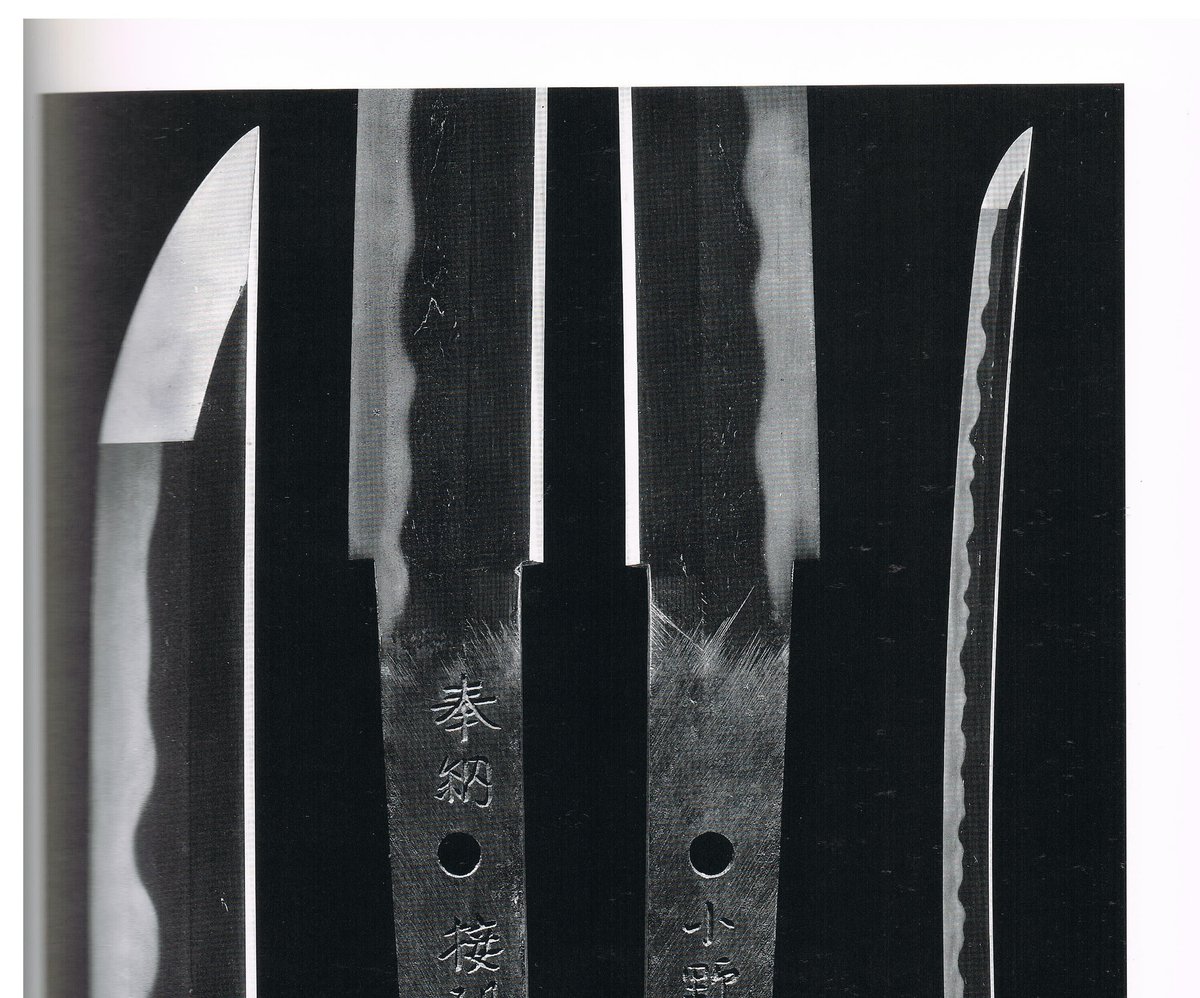

例えば下の繁慶は区(まち)上に大きな疵が認められる。

1983年 大阪市立博物館『古刀期の名刀から大阪新刀まで』

この繁慶は1983年10月1日~11月23日、大阪市立博物館 第96回特別展「桃山・江戸の町人文化 特集古刀期の名刀から大阪新刀まで」の図版に所載されている重要文化財指定品である。

これと同一の繁慶が1997年10月14日~11月24日、東京国立博物館 特別展「日本のかたな 鉄のわざと武のこころ」に展示された時には次のように変わった。

1997年 東京国立博物館 『日本のかたな 鉄の技と武の心』

区上の大きな疵がなくなっている。

光の当たり具合を考慮しても、明らかに疵が消えている。

繁慶はひじき肌と呼ばれる独特の鍛え肌を呈し、疵が出やすい。そのため繁慶に限って鍛え疵が許容される。疵があるのが本物の繁慶と言われるほどだ。

この繁慶は重要文化財指定品。疵があってもその価値が下がることはない。それなのに敢えて疵を隠すことにした理由は何か? この刀の辿って来た道に興味が尽きない。

ここまでの修繕は埋鉄では無理だ。

どうやったのか? その方法は次の通り。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

あなたの貴重な時間をいただき、ありがとうございました。楽しめたら寸志を!