2020年8月の記事一覧

おとなはわかってくれない

大人たちが困っていた。田舎道で、車が泥にはまって身動き取れなくなってしまったのだ。彼らには一刻を争う用があるというのにもかかわらず。アクセルを踏み込んでもタイヤは泥を撒き散らして空回りするばかり、大人たちの背広を泥で汚しただけだ。まったくと言って脱出できる気配はない。

「まいったな」

大人たちは頭を抱えるばかり。

そこにひとりの子どもが通りかかった。年端もいかないような子どもである。汚ならし

良いことと悪いこととどちらでもないこと

「世の中には良いことと悪いことがあると思うけど」と彼女は言った。「そのどちらでもないこともあると思うんだよね」

「そうだね」とぼくは言った。

「私の良くも悪くもないことの話、聞きたい?」

ぼくは頷いた。

「昔、目の見えない人と二人っきりで話す機会があったの」と彼女は言った。

部屋の中にはその男の人と私しかいない。なんでそんなことになったのかは忘れちゃったけど、とにかくそうしてあれこれ

土に線を引いてみても

わたしとしたことが、迂闊にも居眠りをしてしまった。わたしが居眠りをしている隙に、奴は境界線をわたしの目の前に引き直している。ほんの目と鼻の先だ。居眠りから目覚めたわたしの驚きは言うまでもないだろう。それは本来ならば、わたしのいる場所と、奴のいる場所のちょうど真ん中辺りにあった境界線なのだ。およそ3メートル先。そここそが本来境界線のあるべき場所なのだ。いや、これには語弊があるが、少なくともそれより

もっとみるそれが夢なのだと醒めてしまったのなら

女は窓を開け放ち、風を入れた。ほどいた髪が踊った。波の音がした。宿の部屋にこもった空気が入れ替わり、人心地がついた。潮の匂いが鼻をくすぐる。

「そんなに身を乗り出すと」と、わたしは女に言った。「墜ちて死んでしまうぞ」わたしたちの通された部屋は海に面した部屋で、窓から見下ろすと、ずいぶんと下の方の岩場で波が砕けている。落ちればまず確実に死ぬだろう。

廊下を女中が客を連れて通って行った。時期が

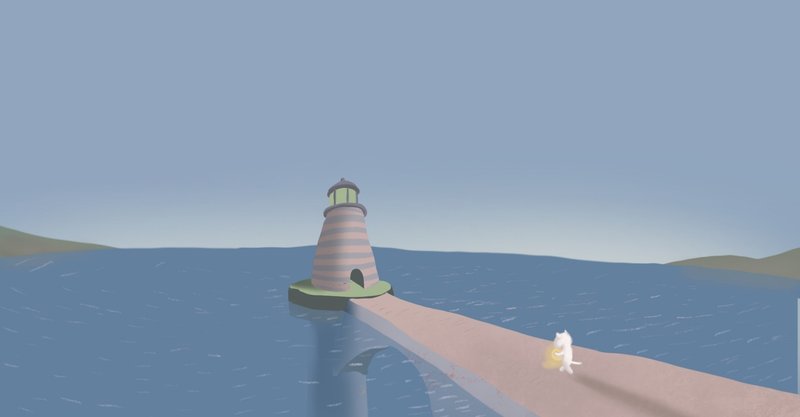

海辺の町から遠く離れて

海のそばで生まれ育ったから、朝、海鳥が騒ぐ声に起こされるのが当たり前だった。風はいつも潮の香りをはらんでいるものだったし、町のどこにいても波が砂浜を洗う音が聞こえないことはなかった。潮の満ち干は、自然の大きなリズムの中にあることを囁いてくれていたような気がする。わたしがそれに耳を傾けることができていたかどうかは別として。

町を出て行こうと思うということを話した時、彼は「そうか」とだけ言った。古