メイキング・オブ・ムナカタ展&うちのコたちの大展覧会@青森県立美術館

生誕120年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ

2023年7月29日(土) ━ 9月24日(日)

というのにはるばる行ってきたので挙げる

ついでに一緒にやってたサンエックスの展示も見てきたのでそっちも末尾に記事化

なお、正直いうと三内丸山遺跡に行きたかっただけなので、完全に行き掛けの駄賃的な感じだったりする

以下、文中敬称略

平日なのにモロ込みな県美

バス調べるのが面倒だったので、新青森駅から歩いて行ったんだけど、あんま歩いて行くべきとこじゃなかった(おもに歩行者の安全的な意味で)ので、素直にバス乗った方いいと思った

で、ついてすぐそばの駐車場みたら・・・

平日やぞ?? どんだけヒマ人おんねん

県立美術館が混むとかありえる?

佐藤忠良が目玉の某県美(どこだが丸わかりだが)なんていっつもガラガラやぞ?(ちなみに今改装中のため休業してる

いやー奈良パワーすげえな、とか思ってたが、たぶん別にそうじゃねえってのが後々わかる ひとことでいうと青森はやべえ

というわけで場内をさくさく見ていく

写真OKだったので展示風景など

ご遺族の意向らしく、一部映像資料以外はぜんぶ写真OKだったと思う

すげえありがたい

展示としては、志功の足跡をたどっていく形になってた

近・現代日本美術の流れにいま興味あるので、自分的には56年ベネチア・ビエンナーレで版画の大賞とるあたりの出来事を中心にみた

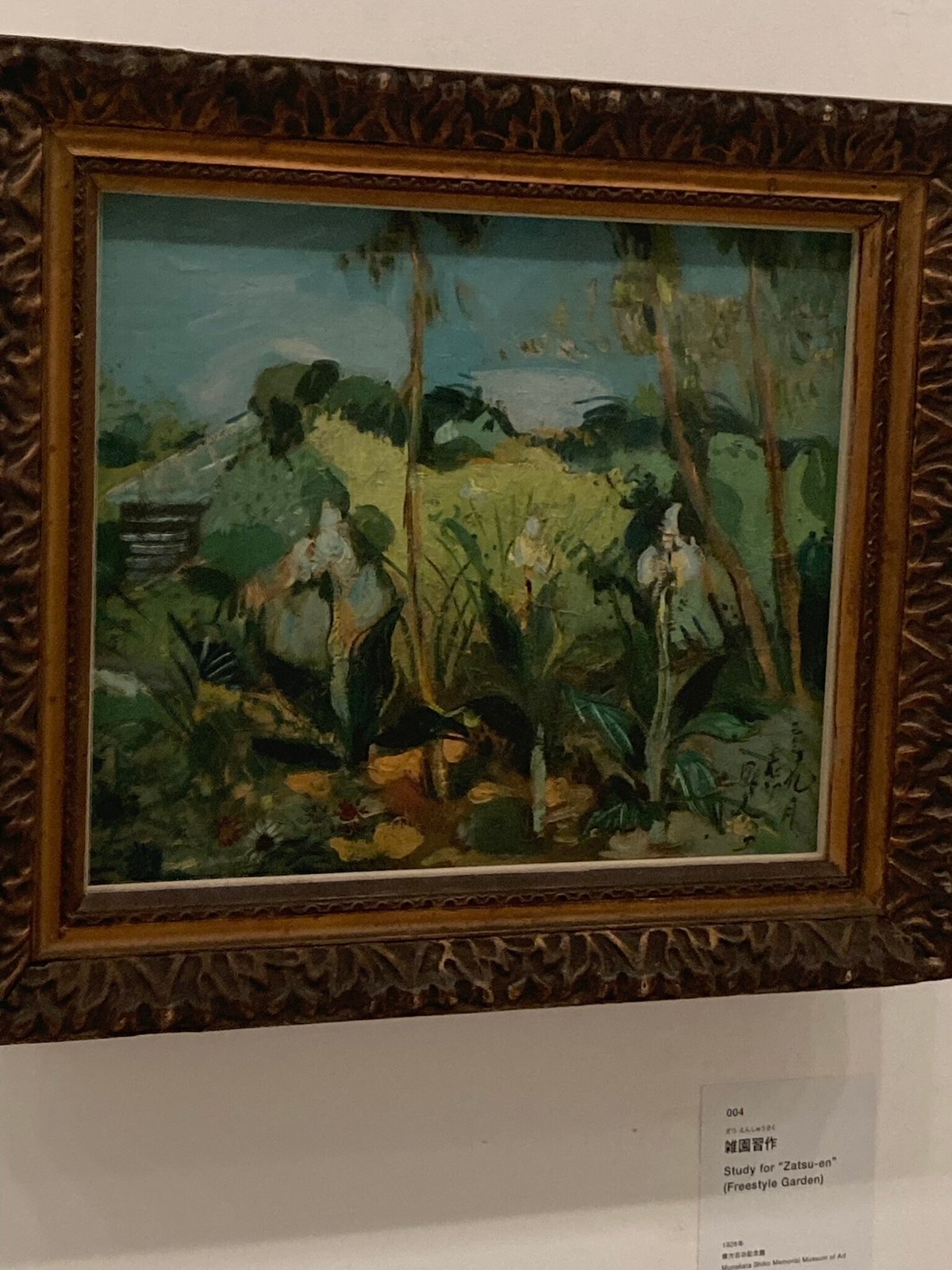

▼初期

地元の花屋で展示してたら、当時中坊の太宰が買っていったという

私が中学の二年生の頃、寺町の小さい花屋に洋画が五、六枚かざられてゐて、私は子供 心にも、その画に少し感心しました。そのうちの一枚を、二円で買ひました。この画はい まにきつと高くなります、と生意気な事を言つて、豊田の「おどさ」にあげました。おど さは笑つてゐました。あの画は、今も豊田様のお家に、あると思ひます。いまでは百円で も安すぎるでせう。棟方志功氏の、初期の傑作でした。

目利きすぎ!!

好きで買う人はいると思うが、値段上がると思って買えるのはすごい

1928年って時代考えると、確かに色彩も豊かでよく見えるかもしんないが・・・

▼呪いの風味がつよい

後でベネチアの話をすることになるわけだが、受賞のときに国内で論争(?)になったのが「こういういかにもなオリエンタリズムで受賞してええの?」的な話だった

自分は棟方の思想的なところはまったく知らないんだけど、作品見てるとめっちゃ日本土着の、土俗的、呪術的なパワーがあって、↑の作品なんかはどっかの御朱印にもみえる

(まあ、モチーフも日本神話や仏教なので、当然そうなるんだが・・・

展示のリズム感といい、版画のよさが出たこれはよかった

表装の柳宗悦の仕事も光る! ふつうにかっけえ

ほんとは10mもある作品なんだけど、どうしても全体とれんかったので部分

でも、ここすごくね? もうなんかマヤ文字みたいだ

日本趣味とか除いて、純粋に構成力を感じる

むしろ逆に、マヤ文字とかも棟方志功みたいな奴が作ったんだろうなという気がする そうじゃないとできんだろ、あれ

▼おやべ

一時期、富山の福光(ふくみつ)にいて、そこで初めて家を手に入れたって話だった

小矢部(おやべ)はいまタワーとか、ラブホみたいな小学校とかが立ってるキテレツな街だが、昔はきっといいとこだったんだろう

素直にのびのびしてる感じが出てていい絵だ

本の挿絵とか、そういう仕事もすげえいっぱい

というか半分くらいはそれなんだけど(写真とってない

これは(民藝運動で有名な)河井寛次郎の詩集から版画つくった、っていうところがおもろい

寛次郎、多才すぎる

▼56年ベネチア出品作 そして富永よ・・・

56年のベネチア出品作のひとつ

(出品作はもう1点、「二菩薩釈迦十大弟子」もあったが、写真がアレすぎたのでスルー

ここの解説におもろいことが書いてあったのでキャプションを引用する

3-3 国際展と会場芸術

サンフランシスコ平和条約締結後、 日本が国際復帰するにあたり、文化交流はソフト・パワーによる外交上の重要項目であった。 外務省の外郭団体・国際文化振興会は国際美術展の委員会を組織し、 日本を代表する現役美術家の作品を海外の展覧会場へと送り出していった。

棟方は1952 (昭和27) 年の第2回スイス・ルガノ国際版画展の優秀賞、 1955 (昭和30)年第3回サンパウロ・ビエンナーレの版画部門最優秀賞に続き、1956 (昭和31) 年、 第28回ヴェネチア・ビエンナーレでは国際版画大賞を受賞している。

この年、日本は会場内に吉阪隆正の設計による日本館を竣工。 棟方の作品はすべて屏風装で出品されているが、 これは代表の一人である富永惣一と、 吉阪ら日本側の事務局による入念な展示の戦略によるものだった。 吉

阪による展示空間と棟方の屏風作品の響き合いは、 当時の映像によって確認することができる。

棟方の受賞は国内で賛否あった、みたいな話を前に書いた

そのとき、「まあいいじゃん、素直によろこぼうぜ!」って言ったのが評論家の富永惣一なわけっすよ

この話読んだとき、「器が大きいなぁ、さすが批評の大家!」とかおもってたんだけど、そもそも日本色に染めたのが富永だったってなると話がぜんぜん違うんじゃボケ!!

そりゃ、よろこぼうZE!しか言えねえよ! 自分がやってんだもん

なんかようやく「これを日本だと思わないでほしい」とか他の批評家がグチってたってたわけがわかった

棟方の作品が、っていうより、富永の作戦を見て「いや、別にいまさらジャポニズムでおしてこうってわけじゃないんです!(やっちまってるけど・・・」って言いたくなるな、そりゃ

富永よ・・・

このあとのアンフォルメル騒動のときの言動といい、マジでアレだ

こういう人が国立西洋美術館の初代館長になる、ってあたりに日本近現代美術史のすべてが要約されてる気がする

ちなみに、当時の日本館の展示風景を映した動画もあったんだけど、残念ながら撮影禁止だった

いやー、まさかここで56年のベネチアの映像見れるとは思わなかったので、まじで興奮した

▼かんそうなど

この展示の何がびっくりしたって、平日なのに混んでたこと

で、会場回っててわかったんだが、来てるお客さん、みんな「棟方志功大好き」っぽい

まあ個展つうか回顧展来てる人なんだから当たり前なんだけど、これは地元青森に特有のことなんではないか?という

途中参考映像から流れてくる棟方の声が聞こえる通路があったんだけど、それ聞いたお客が「ああ、この声この声(笑」みたいになってた

棟方偏差値高すぎだろ

他県でやっても、そりゃ有名だからお客は入るだろうが、そこまで熱量高い客はこない気がする

やはり青森の人にとって、棟方はいまでも地元のヒーローであり、その展示となれば、やはり見に行きたいものなんだろう、と思った

地域の商業作品にもたくさん使われてる棟方は、そういう意味でも、本当に生活に根差した作家であったし、いまもそうあり続けている

こんな素晴らしい話はそうない

サンエックス90周年 うちのコたちの大展覧会 たれぱんだ・リラックマ・すみっコぐらし

すげえ長いタイトルだが、となりの会場でやってたのでこれもみた

ちな、チケットは別で大人1200円という強気設定

なお、入口が超入りにくい

AKIRAとかに出てきそう・・・

▼展示ステートメント

ずっといっしょに

私たちサンエックスはキャラクターといっしょに、

こころがくすっと笑顔になるお手伝いをしています。

サンエックスのコたちはいつもそっとそばにいて、

どんなあなたにも寄り添います。

時にワクワクする楽しさや、 大切な人とのつながり、

たくさんの思い出をあなたへお届けしてきました。

そしてこれからも、 あなたがほっとできる居場所を

キャラクターといっしょに作っていきます。

「サンエックスのパーパス」より

とのこと

▼会場マップ

たれぱんだ、リラックマ、すみっコぐらし、というのが大きな流れで、その間に同時期の他キャラクターの解説が入る感じの展示構成

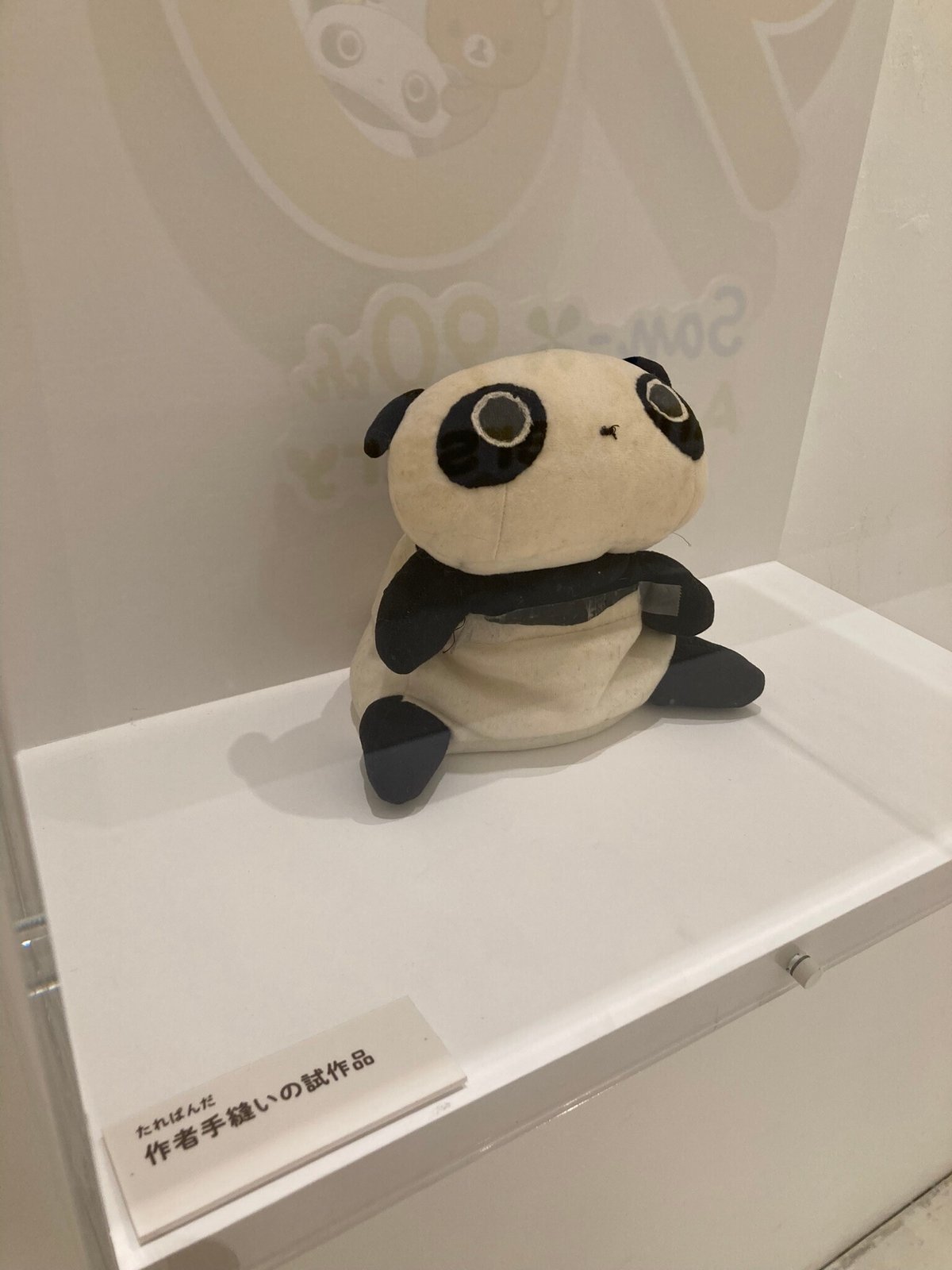

▼たれぱんだの開発

これはかなり資料価値高かった

このまったく要点をつかんでいない制作側に対する完璧なテイク出し

苦労がしのばれる(あるあるだが自分が描いた方が早い、ってやつだ

▼たれぱんだのもつ石田徹也的社会風刺性

あと、手書き原稿みてて改めて思ったのは、たれぱんだとは、石田徹也を参照した、社会風刺性の強いキャラクターだという点

「たれ」ている点で風刺性高いが、石田作品との類似性を見ると、より辛辣というかシリアスになる(冗談ですまない感じ

▼初期のリラックマ

ちょっと顔が悪い

いまの方がディック・ブルーナ的な感情を排した造形になっている

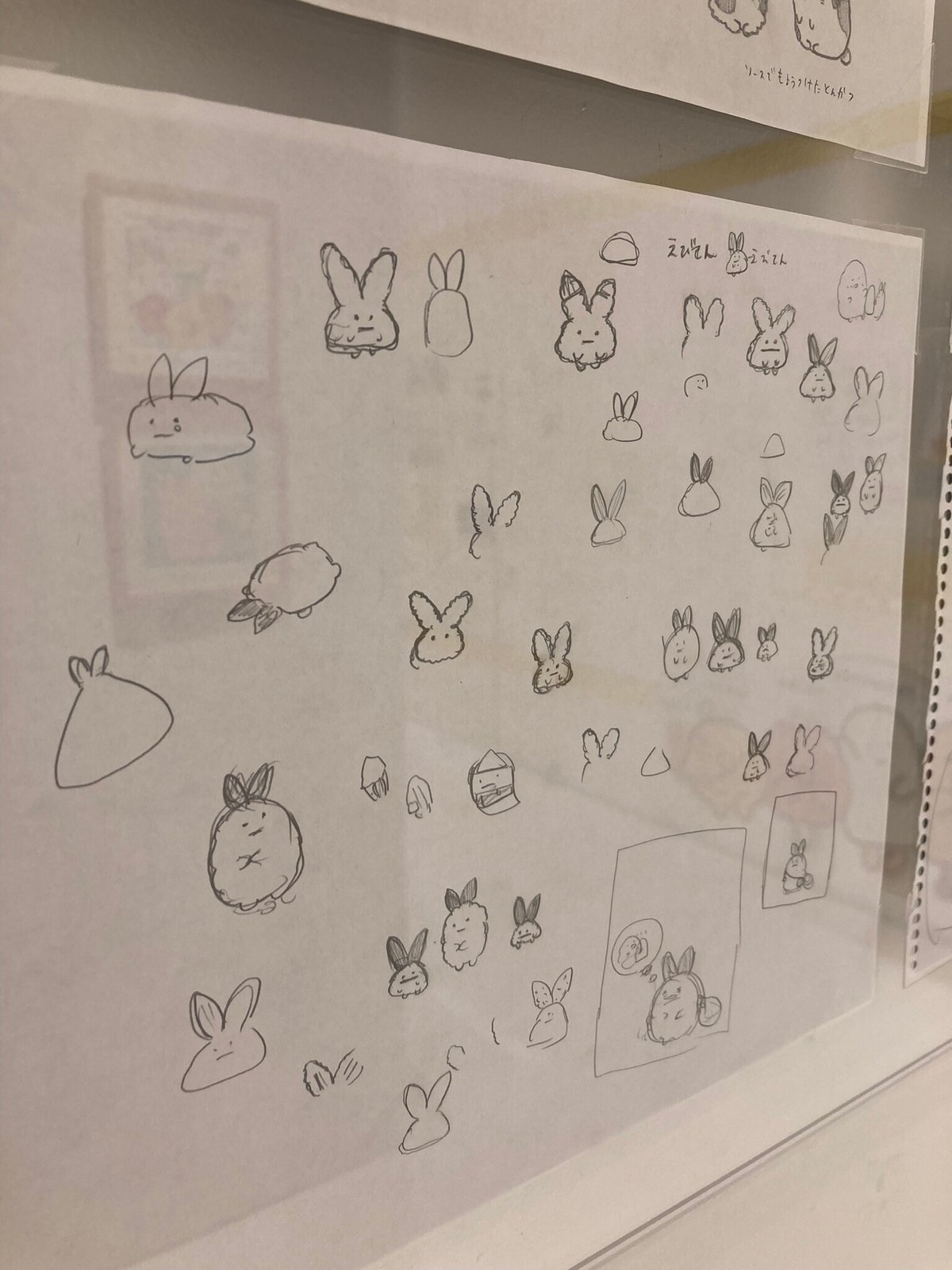

▼すみっコぐらし

こういうのすげえ資料性高いので今すぐ美術館に収蔵したほうがいい

まじで

▼開発ルーム

用語といい、こういう絵を描いちゃうところといい、なんかひと昔まえのゲーム業界にそっくりだな、と思った

▼かんそうとか

自分はぜんぜんサンエックスのキャラ好きじゃないんだけど、まあ見てよかったと思えるくらいの展示だったので、好きな人が行けば大変なことになるんじゃないか、という内容だった

写真載せなかったけど、すげえバエるものもちゃんとあるので、子供とかもいいと思う

あえて残念だったとこ書くと、社内デザイナーの名前が出てないところ

「担当デザイナー」みたいな匿名にまるめこまれてる

これ、ゲーム業界でもそうなんだけど、社内スタッフの作品でも名前出すべきだと自分は思う

(もちろん、著作権は会社に属するわけだが

ゲーム業界だと、引き抜きを防ぐために匿名にしてた、っていう事情とかあるが、もうそんな時代じゃないとは思う

うちの○×さんがデザインしました!でええやん、と

終わり

という感じで朝行って夕方には帰る日帰りでいってきたわけだが、涼しくて最高っした

新青森駅周辺はマジでなんもないけど・・・ 環境は最高なので残暑のうちにいかれるとよいかと