時刻表に乗る~大阪ー名古屋遠回りの旅~vol.2

2.きのくにのみち

和歌山県。古くは紀伊国。

とても雅で素敵な地名だ思う。私は和歌山に縁もゆかりもないのだが、その地名を聞くたびにそのように感じる。

和歌山という地名は、「万葉集」に詠まれるほど風光明媚な「和歌の浦」の「和歌」と「岡山」の「山」の合成語として命名されたという説や、「若々しく、これから成長する浜」を意味する「わかのはま」や天照大神の妹神・稚日女尊(わかひるめのみこと)にちなんだという説があるとのことである。いずれにしても、天正13年(1585年)に、根来寺(ねごろじ)や雑賀衆(さいかしゅう)を破り紀州を平定した豊臣秀吉が自ら縄張りし、弟の豊臣秀長に現在の和歌山城の位置に城を築かせ、「和歌山」と命名したのが始まりだそうだ。

[使用写真]フリー素材 https://www.photo-ac.com/

撮影者:玄海2023さん

そして、元和5年(1619年)、徳川家康の十男・徳川頼宣が入府して、紀州徳川家の居城となり、江戸幕府の西国支配の拠点となった。

特急くろしお1号は、定刻8時48分、和歌山を出発した。

ここからは紀勢本線である。

紀勢本線は、東は三重県の亀山から、西は和歌山からそれぞれ私鉄によって建設され大正12年(1923年)に国有化された。

そこから長いこと、紀勢西線、紀勢東線と分かれた路線であったが、昭和34年(1959年)に新鹿(あたしか)~三木里(みきさと)間の12.3㎞が開業し全通した。

地図を見る限り、海岸線に山が迫っている地形に対し、路線は、できる限り海岸線に沿って敷設され、海岸線の平地がなくなるとトンネルを掘って山を抜けるといったギリギリの建設工事であったことが想像できる。

現在では、和歌山から紀伊田辺までが複線電化路線。紀伊田辺から新宮までが単線電化路線。新宮から亀山までは非電化の単線路線となっている。

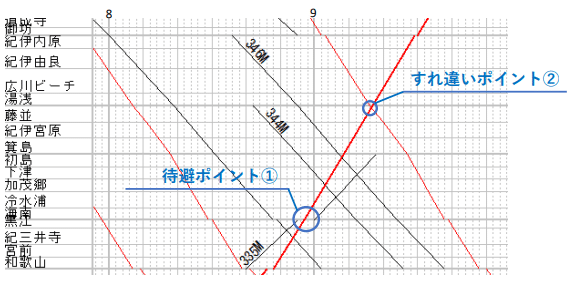

海南で先行して走っていた普通列車(335M)を待避させこちらが先に出発する(①)。

海南を過ぎると立て続けに、普通列車とすれ違う。和歌山から御坊辺りまでは、大阪へ快速列車も走ったりしているので、列車の走行頻度も高い。

箕島までくると有田川が横切っているが、紀勢本線はすぐには川を渡らず、しばらく川に沿って東へ進む。次の紀伊宮原を過ぎると、川沿いの平野が狭まり川幅の狭くなり、そこに橋を架けて有田川を渡る。

自然の地形に沿って線路を敷設し、可能な限り建設費用を抑えようとした努力が垣間見える。

湯浅の手前で新宮を朝6時29分に出てきた特急くろしお12号とすれ違う(②)。

広川ビーチを過ぎると、列車は山中に分け入り、トンネルが多くなる。

紀伊内原まで来ると、御坊の街のある平野部に出る。

定刻9時29分、御坊に到着する。

[使用マップ]国土地理院地図GSI Maps

御坊市の街の名前の由来は、文禄4年(1595年)、浄土真宗本願寺派の「日高御坊」(本願寺日高別院)が建立され、地元の人々から「御坊様」と呼び親しまれたことが起源となっているようである。

地図を眺めると、「亀山城跡」という城跡がある。亀山城跡は、日高地方を拠点として有田・牟婁地方に勢力を伸ばした、室町幕府奉公衆である湯川氏の拠城である。平時の館である湯川氏館跡に対して、詰めの城として亀山城跡は築かれた。日高平野の北端部、標高121mの亀山頂上付近に立地し、亀山の麓には湯川氏館跡が位置する。城の周辺には、東側の尾根に出丸が、北東の鳳生寺裏山に出城である富安城跡が存在するそうである。

[使用マップ]国土地理院地図GSI Maps

また、御坊には熊野参詣道に点在する、熊野神の御子神を祀った王子のうち2地点(塩屋王子跡・愛徳山王子跡北東参詣道)が国の史跡として指定されている。

熊野参詣道は、霊場「熊野三山」への参詣のために中世・近世を通じて利用された道である。熊野参詣は、10世紀前半から開始、15世紀頃まで「蟻の熊野詣」と形容されるほど盛行した。

[使用写真]フリー素材 https://pixabay.com/

撮影者:Kanenoriさん

その後、熊野三山だけを目的とする熊野詣は衰退するものの、民衆による社寺参詣が盛んになる17世紀以後は、多数の西国巡礼者が訪れた。中世に「熊野三山」への参詣に利用された道は、近世には「熊野三山」への参詣をも含む西国巡礼の経路として引き続き盛んに利用されてきた。紀伊路及び中辺路には、参詣道の途中に熊野神の御子神を祀った王子が点在することが特徴として挙げられる。その総数は、時期により変化していたが、数が多いということから、熊野九十九王子として総称された。

[使用マップ]国土地理院地図GSI Maps

「きのくにのみち」は古代から中世・近世にかけて、歴史深きみちであることを改めて感じさせる。

次回へつづく

〔表記の仕方について〕

※時刻表や地図帳に基づく事実については、グレーの引用四角で囲って表記した。

※それ以外の内容については、原則的にフィクションであるが、街の紹介や、参考文献に基づく歴史の紹介は事実に基づくものである。

〔参考文献〕

・JR時刻表2024 7月号 (株)交通新聞社

・全国鉄道地図帳 昭文社

・ビジュアルワイド図解 日本の城・合戦 西東社

・駅名来歴辞典 国鉄・JR・第三セクター編 石野哲著 JTBパブリッシング

・御坊市ホームページ 教育委員会 生涯学習課 文化財 市の文化財 史 跡 https://www.city.gobo.lg.jp/

【今回のマップ】

【今回のダイヤ】

海南(待避ポイント①)で普通列車(335M)が今回乗車列車を待避していることがわかります。

すれ違いポイントでは、走行中に特急くろしお12号とすれ違うことがわかります。

【ここまでの旅路】