光るスイッチ。形状は変わっても、取付け方はあまり変わらない?

今回は買って良かったのものというか、必要に迫られて買ったもの(発光機能付きスイッチ)と、その特許調査です。

トイレは改装して綺麗なのに、照明が故障

以前記事にした改装したトイレの照明のスイッチが突然故障しました。

何度押してもOFFしてくれません。なんとなく、スイッチ内部のバネ構造のバネが機能しなくなったぽい。

15年程前に建設した家なので、照明のスイッチは全て、発光機能付きスイッチで、スイッチの押下面も広いユニバーサルデザインされたものです。

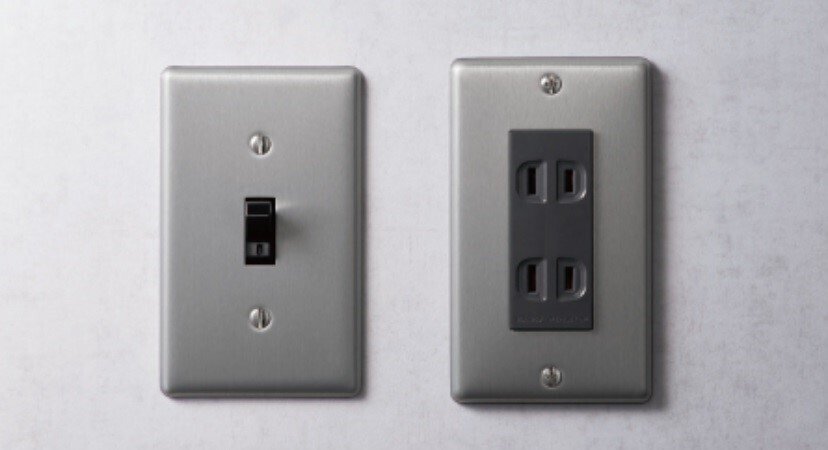

壁スイッチもスタイリッシュに

記憶を思い起こすと、スイッチもかなり進化したように思います。

記憶の最初は、黄色のプレートに黒色の小さなスイッチ、左右方向にON/OFFさせるタイプ。時代的にも、黒電話とマッチしそうなデザインですw

世代は同じだと思いますが、日本より外国で見かけるイメージがある上下方向に操作する、いかにもスイッチのノブですって感じのものもありましたね。

その後、スイッチの押下部が切手大の長方形なって、スイッチ自体に発光機能が付いたタイプなどが出てきたように思います。

このスイッチはスイッチの押下部が透明な外せる樹脂でできているものもあり、どこのスイッチという表示がスイッチ自体にできるものでもありました。

この時の発光機能付きタイプは、ONしている時に赤く光るものが最初だったようです。切り忘れ防止のためというのが、当初の目的だったみたいです。

更に、時が進みユニバーサルデザインという言葉と共に、1つスイッチだと押下面が名刺サイズくらいに大きくなったものが今回故障して購入したタイプと同じものです。

このスイッチにも光るタイプがあるのですが、この頃になると光るタイプは、夜間スイッチの位置を知らせる目的でOFF時に光るタイプの方が主流のようです。

ONしているときに光るものはパイロットタイプ(一般名称)、OFFしているときに光るものはほたるスイッチ(パナソニックの商標)と呼ばれるようです。

光るスイッチって古くからある

この発光機能付きスイッチ。OFFしているときに光るということではなかなか特許が取れそうにないですが、色々な技術の進化で多くの特許出願がされています。

ロッカースイッチという名称の方が一般的なような気もしますが、スイッチ自体が光るタイプが登場しました。

スイッチがON/OFFする機械構造と発光機能を共存させるために、それなりに工夫がありそうなのは想像がつきます。

ほたるスイッチのすごいところ

ロッカースイッチのようにスイッチと発光機能が同じ場所ではなく、発光機能は別のところにすることで、機能的、意匠的な向上を実現しています。

具体的にみていきたいと思います。

スイッチの押下面に光を透過させることで、スイッチは押下面の大きさによらず同じ大きさのスイッチを使えるようにしています。

押下面を化粧パネルにして、その化粧パネルの一部に光を透過させるというアイディアです。

特許第3020252号が、それにあたると思うのですが、後述するように怒涛の勢いで出願されており、この特許で全てを包含してないかもしれません。

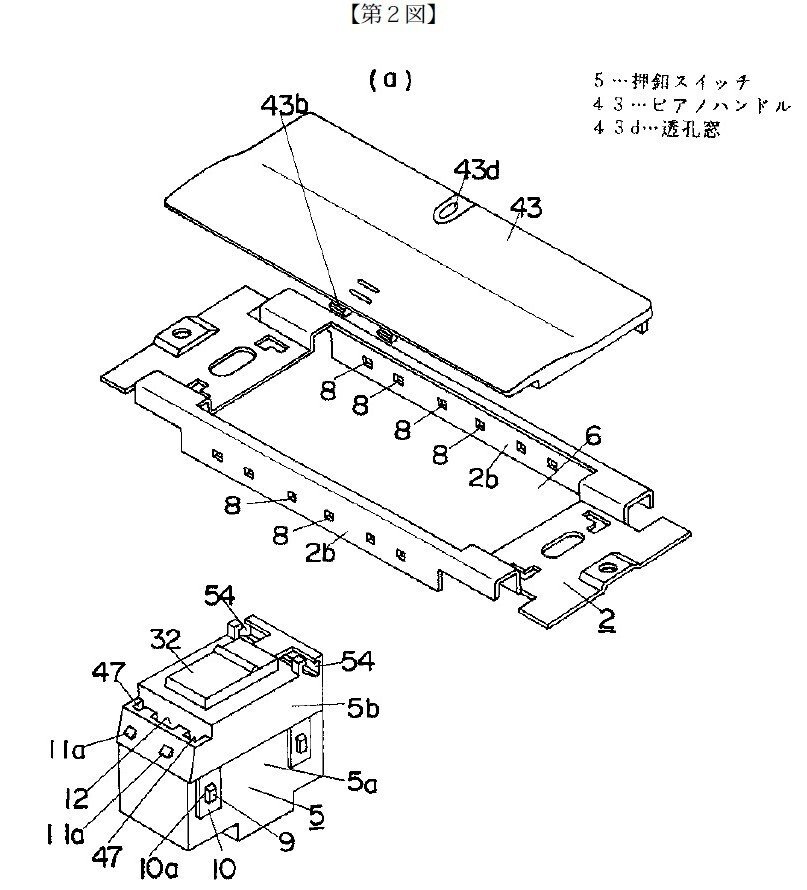

【請求項1】接点部を開閉する開閉体、操作面を器体外に露出させた押釦ハンドル、この押釦ハンドルの押動に連動して開閉体を開閉させる反転手段、上記押釦ハンドルを付勢する復帰手段、器体内に設けた発光表示手段、該発光表示手段の光を器体外へ透過させる透過窓を器体内に備えた押釦スイッチと ~中略~ 器体内部のピアノハンドルが枢支される一端部近傍に上記発光表示手段を配設したことを特徴とするピアノハンドル式スイッチ。

手で押す面が大きくなりましたが、電気工事屋さんの観点でみると内部の壁面への取付けは昔とあまり変わらないようになっています。

特許第3020252号の図2はスイッチを1つ取り付ける例ですが、電気をON/OFFするスイッチ本体は小型で、黒色のスイッチ時代と同じく、金属のプレートにスイッチを固定する(図2のプレート2の穴8にスイッチを嵌める構造)ようになっています。

ほたるスイッチは最大3つのスイッチが1つの金属プレートでつけられるようになっているようで、このあたりも昔とあまり変わってないように思います。

図2の押釦ハンドル32が化粧パネルの真下で押されるスイッチ部ですが、図1の32の左脇にLEDがあるのが分かるかと思います。

発光場所とスイッチを完全に別の位置にすることで、大きさや取り付け方法などに大きな変化を生じさせず、光る機能分の進化と操作のユニバーサルデザイン化を実現しています。

ほたるスイッチの発明が出願される頃にはLEDも普及しています。ネオン管に変えて、LEDを使うタイプも出てきました。

(ネオン管は壊れてないケドw)

ネオン管は発光に電圧を必要とするので、商用電源のAC100Vなどで直接光らせることができるので回路が簡単です。

しかし、ネオン管はそれほど長持ちしないので、LEDの方が寿命という点ではベターです。

ネオン管だけを交換することはできないので、発光機能だけが故障したら、スイッチごと交換する必要があります。そんな背景もあるのか、2016年頃にネオン管タイプからLEDタイプへ変更されています。

ちなみに、ネオン管からLEDタイプに変更してもメーカ希望小売価格は変わってないです。

ほたるスイッチの特許

ほたるスイッチの名称はパナソニックが商標登録しているためか、特許出願もパナソニックが先行しているように感じます。

非常に興味深かったのは、このほたるスイッチ関係の特許及び実用新案出願が同じ日(1990年5月2日)に多数行われていたことです。最終的に権利取得できたのは実用新案が2件、特許が4 件の計6 件(分割出願したものを含む)です。

特許出願のテクニックの一つである「同日出願」なのですが、6件分ってすごいですね。実用新案と特許の混在っていうもの、興味深いです。

実用新案登録第2525465号

実用新案登録第2528185号

特許第3091428号

特許第2858870号

特許第2908835号

特許第3020252号 (前述で紹介した特許)

これらの出願時点で、パイロット・ほたるダブルスイッチ対応の構成や、ネオン管ではなくLEDで発光させるのが前提の構成もありました。

LEDを使う特許にはトランスを使う旨の記述が特許請求の範囲に明記されているため、現在流動しているものにまで権利範囲は及んでないと思います。

トランスは高価なので、最近のLEDタイプはコンデンサを使っています。つまり、構成が違うのです。

全体的に現在流通してるものと構成は概ね同じで基本特許といってもいいレベルだと思います。

なお、出願日から20年以上経過しているため、今回紹介した実用新案と特許はすべて権利満了しています。

***

最後までお読みいただきありがとうございます!

特許調査に間違いなどがあれば、ご指摘をいただければ幸いです。

趣味と実益を兼ねようと、家電修理をしています。今はまだ修行ということで、無償で対応します。修理して欲しいものを募集中です。第2回の修理の状況はこちらに。

応募はHP記載のメールからでも、NOTEのメッセージからでもどちらでも結構です♪

よろしくお願いします。