MtG『バルダーズ・ゲートの戦い』のヒントで気になる所を解説してみた

統率者レジェンズ第2弾『バルダーズ・ゲートの戦い』のプレビュー開始が目前に迫る中、もはや恒例となったMark Rosewater氏による収録カードのヒントが公開された。

今回はTRPG『ダンジョンズ&ドラゴンズ』とのコラボという事で、原作を知っている側の視点から今回気になったヒントを見ていきたい。

なお、今回はD&Dを専門とするVTuber、烏烏烏(うがらす いずく)氏にご協力頂いた。毎週火曜日にD&Dに関する雑談配信を行っているので、気になった方は是非見て頂きたい。

まずバルダーズ・ゲートって何よ?

なお、一口にD&Dといっても複数の世界観があるが、「バルダーズ・ゲート」は『フォーゴトン・レルム』の世界観に登場する港町だ。同名のゲームをご存じの読者もいるかもしれない。

現在のD&Dを代表する世界観というだけあってか、『フォーゴトン・レルム探訪』に引き続き早くも再登場という事になる。

ヒント内容

メカニズム等

新カードタイプを使用して、D&Dに相応しいメカニズムが再登場

a returning mechanic that feels apropos for D&D makes use of a new card type

再録メカニズムながら、新しいカードタイプを使用するとはどういう事だろうか?カードタイプが違うという事はフレーバーも変わるので、あまり予想が立てられない。

d20をはじめとするサイコロやダンジョン探索に次ぐD&Dコラボ固有のメカニズムに期待したい。

「7」(seven)と書かれたカードが2枚、「9」(nine)と書かれたカードが1枚

the word “seven” appears on two cards and the word “nine” appears on one

D&D全般やフォーゴトン・レルムで「7」や「9」と言われると、いくつか思い当たる節がある。

セヴン・シスターズ / The Seven Sisters

魔法を司る女神・ミストラに選ばれた7人姉妹。関連小説の主要キャラクターとして登場した。

ロッド・オヴ・セヴン・パーツ / Rod of Seven Parts

秩序を司る強大な力を秘めた杖の欠片。古の大戦で7つに砕け散ったが、それでも一つ一つに力が秘められている。

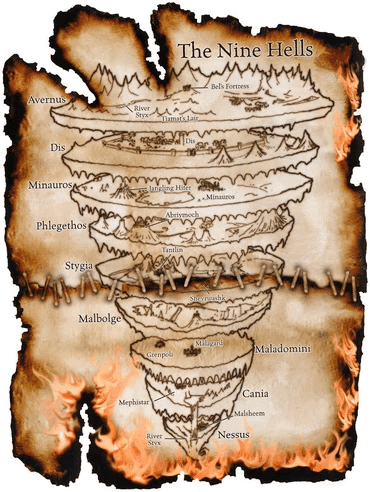

九層地獄 / The Nine Hells

秩序・悪の魔物デヴィルの棲家たる次元界。9つの層をなす空間それぞれに支配者を持ち、厳密な階級制と下剋上の陰謀が渦巻く世界。『フォーゴトン・レルム探訪』でも登場したザリエルは第一層の主である。

『Volo’s Journal』(ヴォーロの日誌)という名前の無色の伝説のアーティファクト・トークン

a new legendary colorless artifact token named Volo’s Journal

「ヴォーロ」と言えば遍歴の学者、ヴォーロサンプ・ゲダーム/Volothamp Geddarm氏に他ならない。

好奇心の赴くまま各地を旅する彼は、情報の確実性こそ怪しいが、秘境のモンスターや珍しい呪文など、様々な情報を収集している。

「日誌/Journal」という事なので、《タミヨウの日誌》や《調査官の日誌》のようにドローを繰り返す効果という事は想像に難くないが、『フォーゴトン・レルム探訪』で《モンスター見聞家、ヴォーロ》として登場した彼自身のように、様々なクリーチャー・タイプを参照するのだろうか?

デーモン、デビル(D&D的にはデヴィル)、インプ、ティーフリングのロード

a lord for Demons, Devils, Imps, and Tieflings

D&D的に言えばこれらのクリーチャーはフィーンド、「悪」を象徴する魔物の類である。

特に気になるのは強化対象にデーモンとデヴィルの両方が含まれる事。

混沌・悪のデーモンと秩序・悪のデヴィルは敵対関係にあるが、その両方を束ねる存在というのはどういう事だろうか?(デビルが混沌寄りでデーモンが秩序寄りなMtG側への配慮という可能性は大いにあり得るが…)

『フォーゴトン・レルム探訪』で登場しなかった事に対して反響の大きかったキャラクターが登場

the character we got a lot of complaints about not being in Adventures in the Forgotten Realms gets a card

こちらはredditの海外コミュニティ等で「これは間違いなくエルミンスターだろう」という声を確認した。

「シャドウデイルの賢者」などの二つ名を持つエルミンスター/Elminsterは、

フォーゴトン・レルムの世界観上最強クラスの魔法使いの一角である。

原作者エド・グリーンウッド氏による関連小説の主役として活躍したキャラクターなので、「フォーゴトン・レルムといえばエルミンスター」と考えるファンも少なくないのだろう。

先述のキャラクター達やフォーゴトン・レルム探訪に登場した分で言えば、女神ミストラにも認められセヴン・シスターズの一人や、モルデンカイネンとも交友関係がある。

フレーバー語

Devour Intellect(知性喰らい)

《知性喰らい / Devour Intellect》は『フォーゴトン・レルム探訪』のカード名としても登場したが、今回はカードの能力名として登場するという事で、「知性を喰らうもの」インテレクト・ディヴァウラーそのものが登場すると見ていいだろう。

マインド・フレイヤーが奴隷とした生物の脳を取り出し儀式を施すことで生まれるこの怪物は、他の生物の知性を喰らうだけでなく、さらに他の生物の脳に乗り移って操ってしまう。

前回はハンデスとして表現されていたが、コントロール奪取や蘇生能力として登場してもおかしくない。

画面左の怪物がインテレクト・ディヴァウラー。

Homunculus Servant(ホムンクルスのしもべ)

第5版サプリメント『エベロン 最終戦争を越えて / Eberron: Rising from the Last War』、『Tasha's Cauldron of Everything』収録の「アーティフィサー」クラスの能力名から取られている。

アーティフィサー(artificer)といえばマジックでは「工匠」と訳されるが、D&Dでもそのイメージ通り魔法のアイテムを作り出す能力を持つ。

この能力の場合、宝石や結晶を触媒にホムンクルスを作り出すというものである。

ルール文章のヒントにあった「そのアーティファクトは飛行を持つ0/0のホムンクルス・アーティファクト・クリーチャーになる。」("That artifact becomes a 0/0 Homunculus artifact creature with flying.")がこの能力の内容だろうか?

Bigby’s Hand(ビグビーズ・ハンド)

大きな魔力の手を生み出し殴る、掴む、押しやるなどの行動を行うことができる呪文。手を作り出すだけあって、汎用性はバツグンである。

低レベルから使用できる「メイジ・ハンド」と異なり、攻撃性能を持つ事や、サイズが大きいことが特徴。

アマゾンプライムビデオで配信中のD&Dセッションをアニメ化した『ヴォクス・マキナの伝説』でも、バードのスキャンランの十八番として(ライセンスの都合で「スキャンランズ・ハンド」扱いだが)何度も登場している。

メイジ・ハンドを描いた《賢い妖術師》のようなタップ/アンタップや、戦闘が可能な事からイリュージョン・トークンの生成など、マジックでの表現は多数考えられる。

スキャンランと共にロックサインを掲げるスキャンランズ・ハンド。

Gathered Swarm

『Tasha's Cauldron of Everything』収録のレンジャーのサブクラス「Swarmkeeper」の能力の一つ。

虫や鳥、妖精などの生物の群れを従え、追加ダメージを与えたり、敵や自分の位置を操ることができる。

低レベル、このサブクラスを選んだ時点から使用できる上に回数制限もほぼないため、主力技となる。

能力の内容を鑑みるとトークン生成、タップ/アンタップなどだろうか?

Avoidance(回避能力)

D&D第5版のクリーチャーが持つ能力として、「Avoidance/回避能力」という名称のものがある。

これは爆発やドラゴンのブレスなどから受けるダメージを軽減するというもので、ディスプレイサー・ビーストやデミリッチなどのすばしっこいものが持っている。

マジックでの素早さの表現としては一時的な呪禁や瞬速などがあるため、これもそういった能力につけられているのだろう。

Vicious Mockery(ヴィシャス・モッカリィ)

「悪意ある嘲り」を意味するバード専用の初級呪文(回数制限なし)。

罵詈雑言に魔力を乗せ精神攻撃を行う呪文で、成功すれば相手の攻撃が外れやすくなる。

手札やライブラリーに影響したり、パワーを低下させるといった効果が期待できそうだ。

Blood Drain(吸血)

こちらもNPCのルールに書かれた能力である。

ルール上で「吸血 / Blood Drain」の能力を持つクリーチャーはいくつか存在するが、D&Dらしさという意味ではスタージかデス・キスが有力と考えられる。

スタージは蚊とコウモリを掛け合わせたような生物で、長く伸びる鼻を突き刺し獲物の血を吸う。

デス・キスはビホルダーが自らの血が抜ける夢を見た時に生まれる単眼の怪物で、ビホルダーと異なり怪光線は撃たないが、獲物を触手で掴み吸血する。

Mantel of Inspiration(※綴り原文ママ)

『ザナサーの百科全書 / Xanathar's Guide to Everything』収録のバードのサブクラス「まどわしの学派 / College of Glamour」の能力に「声援の装い / Mantle of Inspiration」があるので、これのミスと思われる。

声援の装いは周囲に一時的な軽いHP増加と追加移動を与える能力だが、マジック的には速攻付与、パワー/タフネス修整などが思い当たる。赤や緑でカード化されやすいバードとも相性がいい。

Animate Chains(鎖操り)

これもNPCの能力だが、第5版でこの能力を持つのはチェイン・デヴィル程度である。

体中に鎖を巻いたその姿からこう呼ばれるチェイン・デヴィルは、自ら鎖を振り回し敵に巻き付けるだけでなく、周囲にある鎖を操り掴みかからせることもできる。

これまでD&Dのデヴィルはマジックでは黒や赤のクリーチャーとして登場しているが、「捕まえる」という、どちらかといえば青や白として登場しがちなフレーバーがどう表現されるのだろうか?

Death Ray(死の光線)

最後もモンスターの能力である。

ビホルダーの10の小さな眼から放たれる光線の一つに、死の光線がある。

これに関しては詳しい内容を説明する必要もないだろう。

当然マジックでもクリーチャーの破壊を行う能力とみていいだろう。

最後に

ここ最近のD&DとMtGのコラボ等に関して、こちらの記事でも詳しく紹介している。