大海軍史(後編)~ 蘇った日本海軍

前編では、水軍の興りから帝国海軍の解体に至る日本海軍の歴史を俯瞰しました。

後編では、戦後の海軍力(海上自衛隊)再建の動きと、旧海軍との連続性についてお話します。(以下、文字削減のため「である」調で記載)

1 戦後日本の再出発

1945年9月2日、米海軍の戦艦「ミズーリ」艦上で降伏調印式が行われ、同年11月30日の海軍省廃止をもって、大日本帝国海軍は解体された。

翌12月1日に発足した第2復員省(通称「2復」)が、将兵の帰還や機雷掃海などの残務処理を担った。

右:「海軍省」の解体と「2復」の発足

2 海軍再建へのきっかけ

終戦時の海軍大臣だった米内光政・海軍大将は、海軍省解体に際して、軍務局長の保科善四郎・海軍中将を自室に呼び、次のことを指示した。

3 海軍再建への中心人物

保科軍務局長は、米内海軍大臣からの指示を、米国に多くの知己を有する野村吉三郎・海軍大将に伝えるとともに、2復の部下に、海軍の優秀な人材を残すよう指示した。

【参考】野村吉三郎

戦前、日米開戦にならないようにハル国務長官との交渉に尽力した人物。戦後、松下幸之助が最も尊敬した人物とも言われている。

翌1946年1月、GHQが公職追放を発布し、旧軍人の公職への就業が禁じられたが、軍務の後処理という特殊性から、2復への軍人の残留は認められた。

この頃から、保科の後任として軍務局長に就いた山本善雄・元海軍少将を長とし、2復資料課の吉田英三・元海軍大佐以下3名が中心となり、極秘裏に海軍再建の自主研究を開始した。

山本海軍少将、吉田海軍大佐

4 日本国憲法の公布

1946年11月3日、GHQ占領下で日本国憲法が公布された。

【参考】憲法に係る問題

現在の憲法は、戦後混乱の中でGHQによって押し付けられたものである。

同じ敗戦国のドイツは戦後63回も憲法改正を行い、刻々と変化する国際情勢に対応し、先進国としての務めを果たしてきた。

一方、日本は頭の痛い安保問題を米国任せにすることで、一度も憲法を改正することなく経済成長に専念できたが、代償として「自分の国は自分で守る」という基本的な思考回路を失った。

憲法の前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と書かれているが、

その前提が急速に揺らぎ始めている今、自衛隊の法的地位を曖昧にしたままで、一体どうやって「われらの安全と生存を保持」できるというのだろうか。

4 海上保安庁の発足

朝鮮半島でコレラが発生し、海から大量の不法入国者が押し寄せる事態になると、1948年5月、海上警備の必要から海上保安庁(以下「海保」)が発足。

同法第25条により、海保は非軍事組織と位置づけられた。

【参考】海保の位置づけに係る問題

海上保安庁法25条では「海保が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めない」とされているが、自衛隊法80条では「有事の際、海保は防衛大臣の統制下に入る」とされている。

政府は「有事の際、海保は防衛大臣(シビリアン)の統制下で、非軍事的な活動を行う」と説明しているが、米沿岸警備隊や中国海警局などは、有事の際、軍の指揮下に入る準軍事組織であり、日本はいわゆる「グレーゾーン事態」において脆弱性を抱えていることは否めない。

この条文も、GHQによって押し付けられたもので、法のねじれとして今日に至っている。吉田元大佐は当初からこの条文を問題視していた。

戦時中に日本周辺に敷設された数万個の機雷を除去するため、旧海軍人による航路啓開業務は2復から海保に受け継がれた。

【参考】航路啓開とは

終戦時、日本近海には6万個以上の機雷が存在し、終戦後の2か月で80隻以上の船舶が触雷して沈没、民間人2,000人以上が亡くなった。

航路啓開とは、こうした海に漂う機雷を除去して安全な海上交通路を切り拓く作業であり、GHQの指示で呼び戻された旧海軍人が、命がけの掃海作業に従事した(79名が殉職)。

中央の錨は、1991年のペルシャ湾

掃海部隊の旗艦「はやせ」のもの

(Photo by ISSA)

6 「警察予備隊」の発足

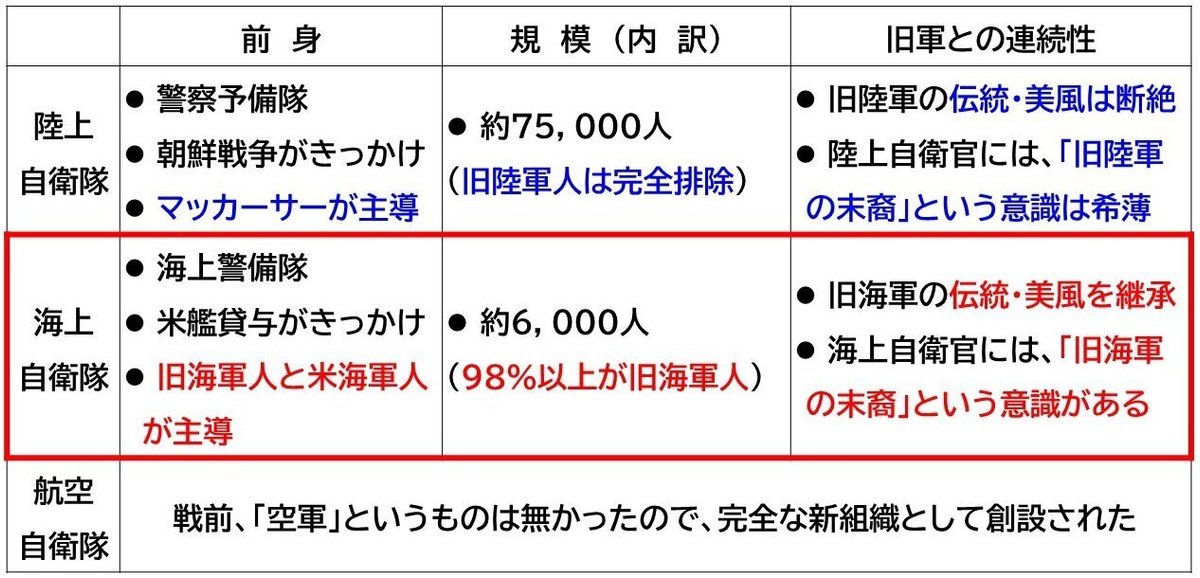

1950年6月、朝鮮戦争が勃発。日本に進駐していた米軍が朝鮮半島に派兵されて日本が無防備になったことから、マッカーサーが急場しのぎで75,000人から成る陸上自衛隊の前身「警察予備隊」を創設した。

6 機雷掃海

同年10月、GHQからの要請で、日本周辺での航路啓開に従事していた掃海部隊が朝鮮半島の元山方面に派遣される。

部隊は元山方面で約2か月間、掃海業務に従事し、殉職者を出しながらもこれを成し遂げ、内外からの高い評価を得た。

【参考】途絶えなかった掃海部隊

こうして、帝国海軍の掃海部隊は戦後も存続し続け、海上自衛隊に引き継がれた。

そして、後に自衛隊の国際貢献への扉を開く端緒となった1991年のペルシャ湾掃海部隊派遣につながった(部隊指揮官は「沖縄県民斯ク戦ヘリ」で有名な太田中将の三男、落合畯・1等海佐)。

掃海部隊の働きを通じて、米国は、徐々に旧日本海軍の有用性と、海軍再建の必要性を認識していった。

7 日本政府への働きかけ

この頃、海軍再建グループの野村は、日本政府に海軍再建を働きかけたが、内閣総理大臣・吉田茂はこれを認めなかった。

8 米側への働きかけ

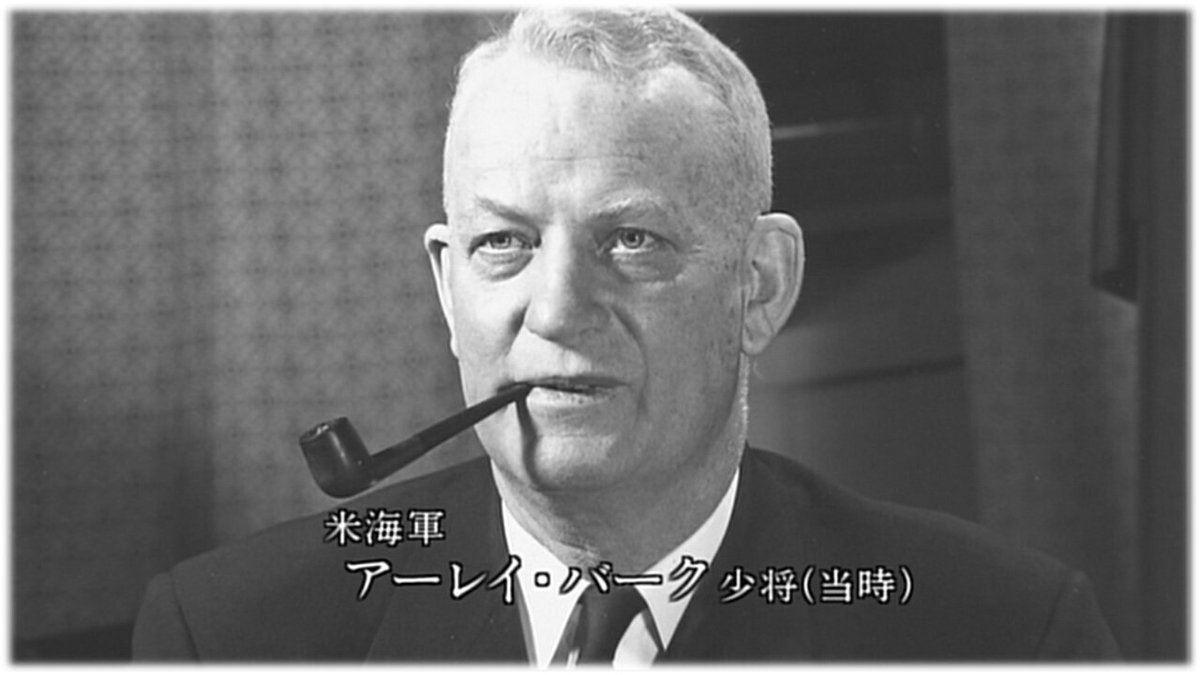

1950年9月にアーレイバーク・海軍少将が米極東海軍参謀副長として日本に赴任すると、野村らは海軍再建計画を米海軍に直接働きかけることにした。

当時、バークは日本嫌いで有名だったが、翌10月から約9か月間、野村は毎週のようにバークと会い続けた。

やがて、バークは野村の人柄や見識の深さに敬服するようになり、野村はバークの対日感情を好転させ、信頼を得ることに成功した。

【参考】アーレイバークについて

戦後の日本海軍の在り方を助言し、米政府に働きかけ、海上自衛隊創設後も装備拡充や留学生受入れなどに尽力したアーレイバークは「海上自衛隊の生みの親」とも言われている。

また、彼の名を冠した現在の米海軍の主力艦、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、海上自衛隊のイージス艦の原型となった。

(Created by ISSA)

1951年2月、野村は対日講話交渉のために来日したダレス国務長官とも接触し、米海軍から艦船の貸与を受ける道筋(後述)をつけた。

9 日本の独立と日米安保

1951年9月、サンフランシスコ講和条約が調印され、日本は主権国家として独立を回復。独立国として海軍力を整備できるようになった。

【参考】覚えておきたい日本の領土

この条約で日本は一部の領土を放棄したが、現在、領土問題/係争地となっている竹島、北方領土及び尖閣諸島は、次の理由から、引き続き日本に属していることは明白である。

① 竹島:そもそも、放棄した地域に含まれていない

② 北方領土:北方領土は、このとき放棄した千島列島の一部ではない

③ 尖閣諸島:尖閣諸島は沖縄県の一部である。1972年5月まで米国の信託統治下に置かれ、一部は今も米軍の演習場にもなっている

10 米海軍からの艦艇貸与

1951年10月19日、GHQを訪れた吉田首相は、マッカーサーの後任のリッジウェイ大将と会談した際、日本にフリゲート18隻、上陸支援艇50隻を貸与する話を持ちかけられ、その場で承諾した。

【参考】米側の提案で実った海軍再建

海軍再建案は、軍事のスペシャリストであった吉田・元大佐らが自主研究を重ね、外交に長けた野村がダレスやアーレイバークを通じて米国を動かし結実したもので、いわば、日米両海軍の関係者が、日本政府抜きで練り上げたものだったのである。

(Created by ISSA)

ただ、それには受け皿となる海軍が必要だった。

11 Y委員会の設立

10月20日、米国からの艦艇貸与の受入態勢を具体化するY委員会が、海上保安庁内に秘密裡に立ち上がる。

Y委員会は、研究グループの山本・吉田を含む海軍出身者8名と、海保職員2名で構成された。

海保が海上保安力の延長説を唱える中、委員長となった山本は、官房長に「スモールネイビー(小海軍)を創れというなら引き受けましょう。コーストガード(沿岸警備隊)ならお断りします。」と言った。

最終的に「貸与される艦艇は海上保安力ではなく、海軍力の基礎」との認識で統一された。

【参考】「Y」の意味

戦時中「A」は陸軍、「B」は海軍、「C」は民間を意味する隠語となっていたが、本委員会が存在秘とされたため、アルファベット逆順から2番目の「Y」が隠語として用いられた。

Y委員会記録9分冊は、海自50周年となる2002年、NHKの特番で初めて明るみになった。

(Photo by ISSA)

Y委員会は、米軍供与の艦艇を中心とした新たな海軍力の設立を目的とし、10月31日から翌1952年4月25日までの間、計29回の協議が重ねられた。

【参考】自衛隊の原型も旧海軍人が上申

専守防衛、文民統制、軍の政治不関与、海上交通の確保等、現在の海上自衛隊の原型は、いずれも旧海軍人から上申されたものだった。

12 「海上警備隊」の発足

1952年4月26日、海上保安庁の一部として「海上警備隊」が発足した。

公職追放から免除された旧海軍人が呼び戻され、米軍供与の艦艇に掃海部隊や支援船が加わり、遂に日本海軍は「蘇った」のである。

13 海保から分離独立

同年8月1日、海上警備隊は新設された「保安庁」(後の「防衛庁」。2007年から「防衛省」)に移管され、海保からの分離独立を果たした。

14 海上自衛隊と改名

1954年7月1日、防衛庁設置法及び自衛隊法が施行され、これにより、これまでの警備隊は「海上自衛隊」に改名された。

(Created by ISSA)

15 蘇った日本海軍

(1) 帝国海軍から受け継いだもの

このような経緯から、海上自衛隊は、幕府海軍や帝国海軍から連続性のある日本海軍の末裔と認識されている。

(Created by ISSA)

実際、しつけ教育や慣例、護衛艦の艦名、自衛艦旗、ラッパ君が代、洋上慰霊祭など、海上自衛隊が旧海軍から受け継いだ伝統・美風は枚挙に暇がない。

特に、機雷除去に当たった掃海部隊は途絶えることなく受け継がれたほか、初期の海上自衛官の98%は旧海軍人で構成されていた。

海軍大佐として終戦を迎え、海軍再建に向けた自主研究及びY委員会に取り組んだ吉田英三自身も海上自衛官となり、初代・自衛艦隊司令官( ≒ 連合艦隊司令長官)を務めている。

艦船や航空機の造修技術も受け継がれた。護衛艦や潜水艦は、今なお全てが国産である。

多くの人命を救ってきた飛行艇「US-2」には、帝国海軍の傑作機「二式大艇」の技術が生かされている。

(2) 国際的なステータス

海上自衛隊は、国際法上は「海軍」としてのステータスを有している。そのため、英語では「Maritime Self Defense Force」ではなく、「Japan Navy」と名乗ることもある。

もちろん、国連海洋法条約(UNCLOS)を堅持し、既存の国際秩序や普遍的価値を堅持し守る存在であることは言うまでもない。

(3) 日米同盟の体現者

戦後も、依然としてパワー・ポリティックスが支配する冷徹な世界で日本が生き抜くため、日米同盟を基軸に選択したことは最善の策であった。

初期の海上自衛隊は、帝国海軍から受け継がれた伝統を下地としながら、米海軍から進んだ装備、運用、戦術・戦法、思考法などを積極的に取り入れた。

特に、冷戦期以降、海上自衛隊の対潜戦と機雷戦の能力は優れていた。米空母機動部隊の打撃力と、海上自衛隊の守備力が、ソ連崩壊(冷戦終結)の一端となった。

【参考】日米同盟の本質

日米同盟とは、すなわち「海軍同盟」である。陸・空軍の活動は短期的でメッセージ性が弱く、海軍によるプレゼンスにこそ、抑止力としての大きな意味がある。

戦後、憲法9条が自衛隊を縛っていたから「戦争が起きなかった」のではなく、日米両海軍の不断の努力によって「戦争を防いできた」のである。

「パクス・アメリカーナ」が終焉した今、日米両海軍の在り方も抜本的に見直すときに迫られている。

(4) 未だ進化の途上にある

このことは、日本が益々、自助努力によって防衛力を高める必要があることを意味する。

発足間もない海上自衛隊は、Y委員会創設時に山本が官房長に行ったように、まさにスモール・ネイビー(小海軍)であった。

その後、グリーンウォーター・ネイビー(沿岸海軍)を経て、今では積極的に外洋で活動するブルーウォーター・ネイビーヘ(外洋海軍)と進化した。

そのターニングポイントが、自衛隊の海外派遣への糸口となった、1991年のぺルシャ湾への掃海部隊派遣であった。

以降、PKO法、周辺事態安全確保法、テロ特措法、平和安全法制、集団的自衛権など、各種の法制に応じるとともに、

国際緊急援助活動、在外邦人等の輸送活動、弾道ミサイル防衛、ソマリア沖・アデン湾での海賊対処、中東地域における情報収集活動などを継続し、

2011年には、ジブチに自衛隊史上初めて海外拠点を確保し、スーダンの邦人救出作戦にも貢献した。

戦後、蘇った日本海軍(海上自衛隊)は、時に心ない罵詈雑言を浴びながらも、刻々と変化する情勢に柔軟に対応し、国民の目が届かない遥か洋上で、黙々と国民の平和な暮らしを守り続けてきたのである。

【参考】進化のひとつ、護衛艦の空母化

そもそも、空母機動部隊という構想は帝国海軍が生み出したものである。

全通甲板を有する輸送艦「おおすみ」、ヘリコプター空母の護衛艦「ひゅうが」を経て、間もなく戦闘機を搭載できる事実上の空母として運用を開始する護衛艦「いずも」と「かが」は、まさに「蘇った日本海軍」の象徴と言えるだろう。

(海上自衛隊ホームページ)

16 海軍の魅力とは

海上自衛隊が、他の自衛隊と明らかに違うことは、次の3点である。

(1) 外交機能

昔から「艦砲外交」と言われるように、世界各国の海軍には外交機能が備わっている。

平素から海で活動し、諸外国を訪問し、交流することによって、外交官とは違った形で外交活動を行っているのである。

そして、世界各国の海軍人には、自分たちは海洋の秩序を守っているという絆がある。その絆が、既存の国際秩序や普遍的価値を護持する原動力となっている。

"Most important among people, or among nations, or among navies is friends." (人間にとって、国家にとって、そして海軍にとって最も重要なのは、友である。)

(2) 開かれた広い視野

海軍には、艦船のみならず、航空機も、潜水艦もある。それら多種多様なアセットの運用や維持管理に必要な知識・技能は、自ずと広範囲になる。

また、平素から注視すべきエリアは、日本の領海のみならず、世界第6位の広さを持つ排他的経済水域(EEZ)や、中東方面へのシーレーンに至るほか、それらの海中から宇宙空間にまで及ぶ。

関連した国際法にも精通する必要があり、加えて、対象国や友好国の情勢も把握する必要があり、海を見つめれば、自ずと視野は格段に広がる。

(3) 海軍の末裔という意識

大海軍に思いを馳せるとき、純粋に歴史のロマンや、大海軍の末裔としての誇りを感じずにはいられない。

日本海軍は、神武東征の御船出を発祥とし、村上水軍や塩飽水軍などの知識・技術を回収した幕府海軍が、薩摩藩及びイギリス・フランスの支援を得て近代海軍へと発展し、帝国海軍として栄光の時を迎えたあと、敗戦により解体された。

そして、旧海軍と米海軍によって蘇り、現在に至る。

こうした連続性は危険視されるものではなく、むしろ連続性を認識するが故に、海上自衛隊は高い士気・能力を保持できるのである。

17 70周年を迎えて

今年7月、海上自衛隊は発足から70周年を迎えた。初代・自衛艦隊司令(官)となった吉田英三・海将から、第47代となる齋藤聡・海将に至るまで、70年の時を経て、蘇った空母とも言うべき護衛艦「いずも」艦上で式典が行われたことは、歴史的にも意義のあるイベントだった。

18 海上自衛隊が抱える問題

(1) 相次ぐ不祥事

直後、防衛省・海上自衛隊は相次いで判明した不祥事を自ら公表し、海上幕僚長が引責辞任することとなった。

酒井・海上幕係長の引責辞任の潔さに、心ある多くの隊員は、まだこの組織に息づいている「旧海軍の伝統気風」を感じ取ったはずだ。

しかし、不正受給は恥ずべき行為だ。

吉田英三は、海軍再建に際して「私的犠牲を顧みないこと」が海軍人の原点であるとして、海上自衛隊にも受け継がれた。

それは、本来、海軍人が働く動機は「お金」ではないことを意味する。

お金が動機になったら、哲学を失った「傭兵」に成り下がってしまう。その前提が崩れたら、国防という重責を全うすることはできない。

(2) 任務の増大が、教育機会を圧迫

根源的な問題点は、「こんなことをしたら恥ずかしい」という感覚が薄れてしまったことではないのか。

こうした心の荒廃の背景には、多くの識者が指摘するように、逞しさを忌避する社会風潮や、周辺国によって海洋・島しょ部が脅かされ、任務が増え続けることによって、教育訓練の機会が奪われている現状がある。

《USNIホームページ》

その影響は、航空事故にも波及している可能性がある。

(3) がんじがらめの規則

他方、反省すべきは現場だけではない。現場の実情にそぐわない無理難題を押し付けている側にも、一定の意識改革と改善の余地があろう。

不祥事のたびに難解な規則や罰則で抑え込もうとするやり方が、現場を益々、疲弊させているのだ。

信頼できない不躾な人を放置して沢山の規則で縛るのと、信頼できる人を育てることに力を注ぎ、より少ない規則で統制するのと、どちらが健全といえるだろうか。

【参考】ポジティブリストについて

大戦への反省から、蘇った日本海軍には厳しい文民統制(シビリアン・コントロール)と法的な縛り(ポジティブリスト)が課せられた。

ポジティブリスト方式では、「何もするな」が大前提で、その上で「これをやっていい」と、ひとつひとつ権限を与えていく。

世界の常識となっているネガティブリスト方式では、「してはいけないこと」だけが列挙されるので、より任務に専念しやすくなる。

煩雑な規則の遵守に忙殺され、国の守りが疎かになってしまっては、本末転倒なのである。

(4) 見直されるべき人数比

海からの脅威が増し、在外邦人数も増加する中、陸海空の人数比も抜本的に見直す必要があろう。

東郷平八郎が「海から来る敵は海にて防ぐべし」と言ったように、一義的に侵略者は祖国から遠く離れた海の上で対処すべきであり、国土で戦車や装甲車が走り回る事態になったら終わりなのだ。

おわりに ~ 大海軍を俯瞰して思うこと

広義の日本海軍は、神武東征の御船出を日本海軍の発祥とし、村上水軍や塩飽水軍などの知識・技術を回収した幕府海軍が、やがて大日本帝国海軍へと発展し、その「心髄」は戦後の海上自衛隊に受け継がれました。

前回から2回に分けて「大海軍」を俯瞰してきましたが、いずれの時代にも、その中心にあったのは人々の「真心」であったと思うのです。

私の信念。それは、

国の守りは「物心両面」から

しかし、今、その「心」が

弱体化の危機に晒されています

海を愛するからこそ

敢えて厳しく問います

昨今の不祥事を顧みれば

「真心」が欠け落ちてしまったこと

それこそが、本質的な問題点

ではないでしょうか

そこにメスを入れずして

あらゆる規制も罰則も

小手先の対症療法でしかなく

根本治療にはならないのです

大海軍の末裔という誇りと自覚

今一度、一人一人が

その原点に帰するとき

周囲の風潮に流されて

真摯な思いがかき消される前に

心の奥底に燻る真摯な思いに

耳を傾けてみて下さい

自分は何を為すために

海に「志」を求めたのか と