尖閣諸島国有化から12年を振り返る

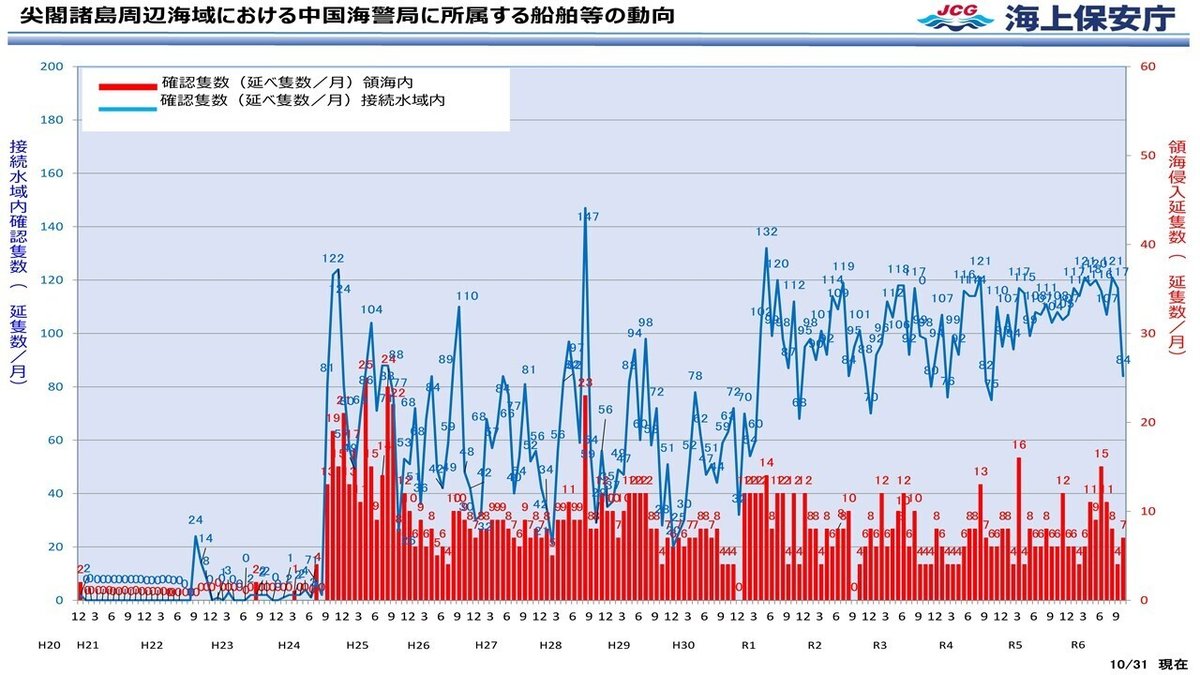

今から約12年前の2012年9月、日本政府が尖閣諸島の一部を国有化して以降、中国海警局を中心とする中国公船の活動が飛躍的に高まっています。

東シナ海の尖閣諸島で領海侵入を繰り返し、南シナ海ではやりたい放題の中国海警局(以前、こちらの記事☟の後段でご紹介しました)。

今回は、その中国海警局の成り立ちや実態について明らかにし、尖閣諸島を巡る今後の動向を見通したいと思います。

1 尖閣諸島について

1885年以降、日本は尖閣諸島の調査を行い、清国を含むいずれの国にも属していないことを確認した上で、1895年に尖閣諸島を日本の領土に編入した。

戦前には200人ばかりの日本人が居住していた時期もあったが、1940年頃からは無人島となっている。

1945年、日本が敗戦すると、尖閣諸島を含む南西諸島は一時的に米軍の管理下に置かれる。

その後、沖縄返還協定に基づき、1972年に日本の施政下(沖縄県石垣市)に返還された。

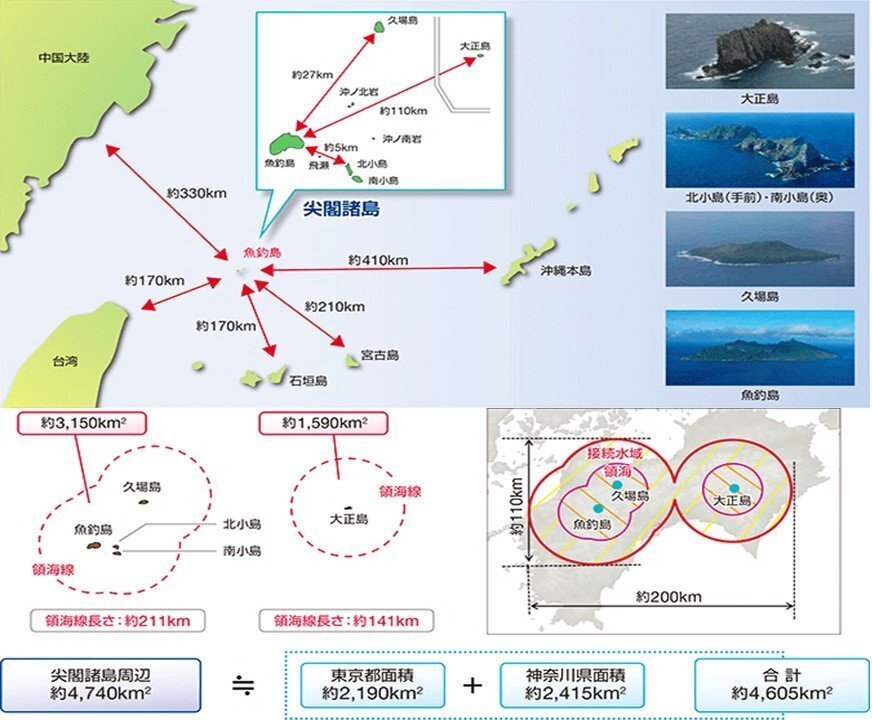

《海上保安レポート2024》

1969年5月、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)が、東シナ海における石油埋蔵の可能性(注1) を指摘すると、1971年に、突如、中国が尖閣諸島の領有権を主張し始めた。

(注1) 尖閣諸島周辺の海底には、イラクの原油推定埋蔵量(1,125 億バレル)に匹敵する原油があるとされている

政府は、尖閣諸島は「我が国固有の領土であり、領有権問題は存在しない」と一貫してきたが、近年、中国は一方的に領有権争いをエスカレートさせている。

2 「中国海警局」創設の経緯

周辺海域で、その闘争の主体を担っているのが、中国海警局である。

2008年12月、中国海警局の前身である中国国家海洋局の船舶2隻が、突如として尖閣周辺海域に現れ、日本の領海に侵入。

政府は、外交ルートで抗議するとともに、海上保安庁(以下「海保」)巡視船が退去要求を行ったが、2隻はこれに応じなかった。

(1) 舵取りを誤った民主党政権

2009年7月、日本の政権与党が民主党に交代し、民主党が対中融和・対米離反に舵を切ると、2010年9月には、尖閣諸島周辺の日本の領海で、中国漁船が海保巡視船に意図的に衝突する事案が発生。

日本の正当性を世に示すため。当時、海上保安官だった一色正春氏がその映像をリークした。

2011年3月、東日本大震災が発生し、日本が国を挙げて対応する中、この混乱に乗じて、中国公船が接続水域に入域する頻度が増えていく。

2012年4月、当時の民主党政権の弱腰外交を見兼ねた時の東京都知事・石原慎太郎氏は、尖閣諸島のうち、魚釣島・北小島・南小島を東京都が購入すると表明。

約半年後の9月、時の総理大臣・野田佳彦氏が、ようやく尖閣諸島の国有化へと重い腰を上げた。

すると、中国各地で反日暴動が起きた。

民主党政権と野田氏は、当初から中国に毅然と対処すべきだったが、この間の中途半端な素人外交が、かえって反日暴動を誘発した感は否めない。

(2) 尖閣周辺への公船派遣が常態化

これを機に、複数の中国公船が尖閣周辺海域を徘徊することが常態化した。

《海上保安庁ホームページ》

領海や接続水域の定義はコチラから👇️

(3) 習近平体制下で核心的利益へ

2012年11月、中国共産党第18回全国代表大会で、胡錦涛国家主席(当時)が「中国は海洋強国になる」と宣言。

そして、習近平体制がスタートした2013年3月の翌月、中国外務省報道官が公の場で尖閣諸島を核心的利益 (注2) と明言した。

(注2) 中国の譲ることのできない国益を表す用語。2004年頃から「台湾」「チベット」「ウイグル」を挙げていた。2009年頃には「香港」「南シナ海」に触れ、そして2013年4月には「尖閣諸島」にも言及している。

2013年6月まで、中国には「海警」「海監」「漁政」「海関」「海巡」の、米海軍大学校が五龍(Five Dragons)と呼ぶ五つの海洋機関が存在していた。

(Created by ISSA)

(4) 中国海警局の創設

2013年6月、そのうち海難救助などを担う「海巡」以外の4機関をひとつに束ね、新たに「中国海警局」を創設。国務院公安部の国家海洋局がこれを統括することになった。

また、艦船の標識も「中国海警(CHINA COAST GUARD)」で統一された。

(Created by ISSA)

(5) 防空識別圏の設定

2013年10月、中国は突如、尖閣諸島を含む東シナ海一帯に防空識別圏(ADIZ)を設定し、周辺国に一方的な統制に従うよう主張。

通常、他国の上空にADIZを設定するなど、あり得ないことだった。

《nikkei.com》

2015年5月、世界でも類を見ない10,000トン級の警備船を就役させる。

2016年8月、休漁明けとともに200隻以上の中国漁船が尖閣周辺海域に大挙し、これに連動して多数の海警船もこの海域に現れた。

2017年5月、海警船から発進したドローンが尖閣諸島で領空侵犯し、那覇基地からF-15戦闘機がスクランブル発進する事態が生起。

しかし、戦闘機で小型のドローンを見つけることは「大空を飛び交うハエを追うようなもの」だと、ドローンへの対処の仕方に疑問の声が上がった。

(6) 中央軍事委員会の指揮下へ

2018年1月、同じ公安部の武警(人民武装警察)を国務院から切り離し、中央軍事委員会(注3) の指揮下に編入。

(注3) 委員会という名称であるが、中国人民解放軍を指揮する軍の最高意思決定機関である

武警に「海上権益維持のための法執行」という任務を新たに付与した上で、同年7月、中国海警局を国務院から切り離して、武警の指揮下に編入した。

《mainichi.com》

(7) 中国海軍との連携強化

一連の組織改編が終わると、生まれ変わった中国海警局の主要ポストに、海軍出身者が補職された。

更に、この頃までには、海警船が領海侵入する際、海軍の軍艦や地対艦ミサイルなどが連動していることが判明。

《sankei.com》

2020年5月、海警船が尖閣諸島で石垣市議がプライベートで運航する「鶴丸」などの日本漁船を追い回す事案が生起。

(8) 法制面での権限強化

2020年6月には、有事に際して中央軍事委員会が海警を直接指揮することを可能にする人民武装警察法の改正案を可決。

2021年1月、中国海警局の組織と活動を規定する海警法(注4) を制定した。

(注4) 同法には、曖昧な適用海域や武器使用権限等、国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれている。

(9) 装備面での能力強化

2023年1月、尖閣周辺に、海保巡視船を粉砕する威力を持つ「76mm砲」を搭載した海警が出現する。

(10) ロシアとの連携強化

2023年4月、海警局とロシア連邦保安庁(FSB)国境警備局が、海上法執行の分野での連携を強化するための覚書を取り交わした。

2024年10月、中国海警局の艦船2隻とロシア国境警備局の複数隻が、共同巡航で北極海方面で活動した。

北極海となると、もはや中国の「沿岸」とは言えず、コーストガード(沿岸警備隊)の域を超えているのは明らかだ。

その背景には、中国共産党が打ち出す北極海戦略が存在する。

3 北極海の利権に絡みたい中国

中国は、北極海に面していない( ≒ 北極評議会のメンバーでない)がゆえに、自らを「北極近隣国」(near-Arctic State)などと称し、北極海の利権から取り残されないように躍起になっている。

【参考】北極海をめぐる中国の動向

2012年

● 砕氷船「雪龍」が北極海を初航海

2017年

● COSCOの貨物船が北極海を初航海

2018年

● 「北極白書」を発表

2019年

● 国産初の砕氷船「雪龍2号」が就役

2020年

● 砕氷船「雪龍2号」が北極海を初航海

2023年

● 砕氷船「雪龍2号」が北極点に到達

2018年の北極白書では、既存の「陸上シルクロード」と「海上シルクロード」に加えて、新たに「氷上シルクロード」を開拓する構想を打ち出している。

特に、ベーリング海峡は、新たなチョークポイント(注5) となる可能性があり、この中露共同巡行は、「中露が先手を打って重要航路帯を押さえる」という中露両国からの戦略的メッセージでもある。

(注5) マラッカ海峡、ホルムズ海峡、スエズ運河など、重要な航路が集中する狭隘な海域のことで、戦略的に重要な要衝

すなわち、中国海警局は、将来的には日本海から北海道にまで活動エリアを常態化させる可能性を示唆している。

4 急拡大する中国海警局

このように、日本が尖閣諸島を国有化した2012年9月以降、中国海警局は、僅か12年で破竹の勢いで急拡大している。

特に、大型船は過去10年で約4倍になり、尖閣周辺で活動する中国海警局が2021年から増備した大型船の9割が、海軍艦艇を改修した転用船となった。

《sankei.com》

《nikkei.com》

5 中国海警局の正体

中国海警局は、白塗りの船体で「China Coast Guard」と名乗り、外観上はあたかも「沿岸警備隊」風を装っているが、その正体は準軍事組織(パラミリタリー)であり、着実に「第二海軍」へと変貌しつつある。

その理由は、次のとおり。

① 中央軍事委員会が指揮

中国海警局は、平素から軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会の指揮下にあり、場合によっては、武警を介さず直接指揮することも可能となっている。

② 軍務に専念しやすい編成

組織改編の際、海難救助を担う「海巡」が切り離されたことは、中国海警局の編成が、軍務などの公権力の行使に特化していることを意味する(海保の場合、警備・救難の双方を担う)。

③ 10,000トン級の採用

一般に、船は大型になるほど耐洋能力も高まり、荒天時も現場海域に留まることが可能になる。

この能力差は、例えば、海保巡視船が荒天により避退し、現場海域に戻ってきたら、尖閣諸島が乗っ取られていたといった事態を惹起させる。

④ 76mm砲を搭載

76mm砲は海軍が装備する大砲である。通常、沿岸警備隊は不審船等を粉砕することまでは想定していないはずだが、沿岸警備隊の装備としては「Too much」である。

⑤ 海軍艦艇を転用

海軍艦艇の船体は鋼鉄製なので、機銃掃射に耐えることができる一方、体当たりするだけで相手船舶に相当なダメージを与えることができる。

また、海軍と海警が同じ形状をした船体を使用すると、海保や自衛隊が遠方から探知したときに、それが中国海軍の船なのか、それとも中国海警局の船なのか、その識別を難しくさせる。

⑥ 海軍人を採用

海軍人が要職に就くということは、海警局の職員は、自分たちは「海軍人である」という意識を叩き込まれることを意味する。

一方、日本の海上保安官には、「海軍人」という意識はほとんどない(入庁以来、「海の警察官」として育てられている)。有事の際、その意識の差こそが最大の問題なのかもしれない。

6 尖閣諸島を巡る今後の見通し

中国には、10年以上の歳月をかけて公船による徘徊を常態化させることで、日本と国際社会に尖閣諸島に領土問題があることを十分に認知させることができたとの計算があります。

核心的利益のうち「チベット」「ウイグル」「香港」を平定し、「南シナ海」の基盤も固まってきたので、次は「尖閣諸島」の実行支配と「台湾」の併合を本格化するとみられます。

一方、中国国内に目を向ければ、景気低迷等背景とした無差別殺傷事件が相次ぐなど、格差への不満が高まりつつあります。

こういうとき、彼らの上等手段は「反日感情を煽って、不満を日本に向けさせること」です。尖閣諸島が、その格好の標的となる可能性があります。

他方で、米国ではトランプが返り咲いたことで、再び「アメリカ第1主義」を展開してくるでしょう。

しかし、トランプ流の「ディール外交」を上手く利用し、一刻も早く「尖閣諸島は日米安保条約第5条の適用範囲である」との言質を取り付けることが、石破外交の優先課題のひとつだと思います。