出光佐三の生きざまと、働くことの意義(第1部)

大正時代の初頭、関門海峡で「海賊」と呼ばれる男がいた。その名は出光佐三。現・出光興産の創業者です。

映画「海賊と呼ばれた男」で、既にご存じの方が多いかもしれませんが、今回は、第1部として佐三の半生にスポットを当て、次回の第2部で「働くこと」について、お話したいと思います。

1 出光佐三の原点

佐三は1885年、藍問屋の次男として福岡県宗像市赤間に生まれました。

近くの宗像大社は、天皇を助ける神勅を受けた天照大御神の3人娘を御祭神とし、海の守り神としても知られています。佐三は、その宗像大社を厚く信仰していました(「愛国心や郷土愛」が、佐三の第1の原点)。

1905年、佐三は神戸高等商業学校(現・神戸大学)に進学します。校長の水島銕也から「国家のためになる事業をするべきで、黄金の奴隷になるな」と教わり、その後の経営者としての信条に大きな影響を受けました(「人間尊重や士魂商才など人間中心の考え方」が、佐三の第2の原点)。

佐三は元々、外交官になりたかったようですが、父親に反対されて断念しています。しかし、大きな判断や方針を示すときは、国策や国益を意識していました(「商売人でありながら国益の視点を併せ持っていたこと」が、佐三の第3の原点)。

2 日田重太郎との出会い

1909年、高等学校卒業後はそのまま神戸に残り、石油や機械油を扱う小さな商店で奉公します。しかし、父親の商売がうまくいかなくなり、独立して家族を助けたいと考えるようになりました。

そこへ手を差し伸べたのが、資産家の日田重太郎でした。重太郎は佐三に「家を売ったらおよそ6,000円(現在の6,000万円に相当)余るから、君に使ってもらいたい」と持ち掛け、次の条件を示したのです。

① 従業員を家族と思い良好な関係を築く

② 主義主張を曲げずに最後まで貫き通す

③ 資金を重太郎が出したことは他言しない

これらの約束が、冒頭で述べた佐三の原点を更に強化しました。

3 出光商会の創設

1911年、佐三はこのお金をもとに北九州の貿易港・門司で出光商会を創業しました。

しかし、扱っていた機械油の需要が無くなり、資金は3年で使い果たしてしまいます。

そんな佐三を見た重太郎から「3年でうまくいかないなら5年、5年でうまくいかないなら10年と、何故続けない」と諭され、苦しくても商売をやり抜く覚悟を決めました。

4 「海賊」と呼ばれる

佐三は方針を見直します。消費者のためになる商売が原点であることを思い出した佐三は、高価な「灯油」が使用されていた伝馬船(てんません)に目を付け、より安価な「軽油」を海上で給油できるようにしました。

すると、この試みは評判となり、あっという間に門司や下関の顧客のほとんどが出光商会に流れていきました。

客を奪われたライバル業者は「販売区域を逸脱している」と非難しますが、佐三は「海の上に下関とか門司とかの線でも引いてあるのですか」と反論し、海上での軽油販売を続けました。そして、いつしか佐三はライバル業者から「海賊」と呼ばれるようになったのです。

5 満州鉄道への売り込み

この頃、日本の工業化が加速し対中投資も急増します。佐三は、日本が日露戦争で手にした南満州鉄道(注1) の車軸油(列車の車軸を潤滑する油)に目を付け、1914年から売り込みを始めました。

この地域は、冬になるとマイナス20℃にもなる極寒の地。機械油さえも凍り付き、車両事故が続発したのですが、出光の車軸油だけが凍ることなく潤滑し続けることを証明してみせたのです。

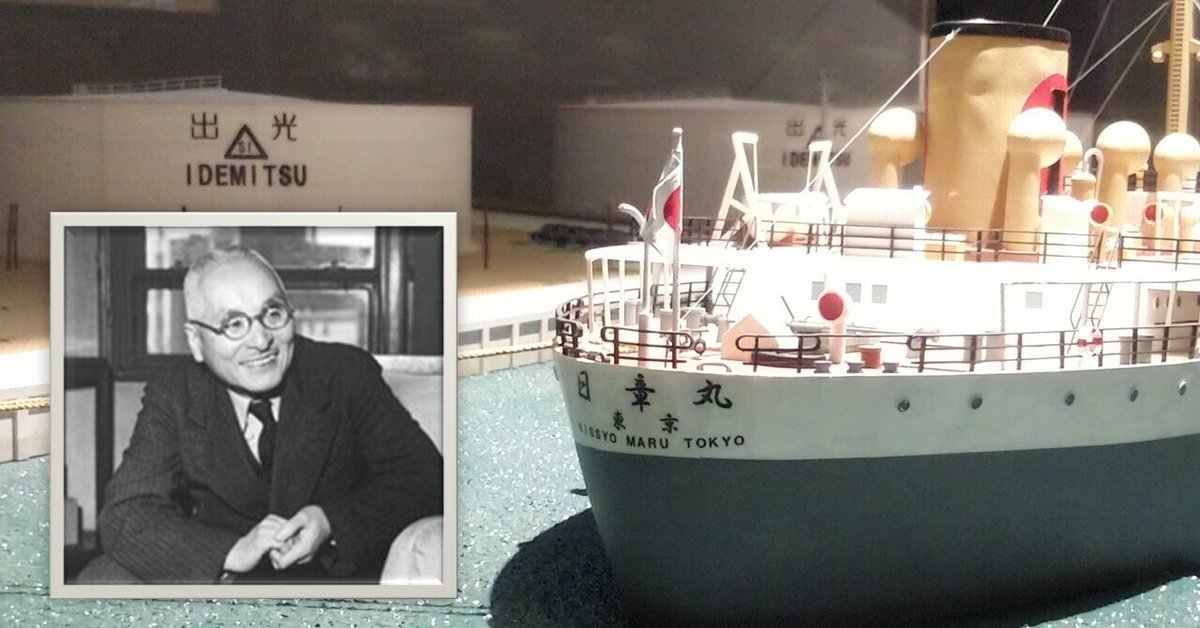

(出光創業史料室)

(注1) 杉原千畝も満州鉄道を巡り海外(ソ連)と戦っていた。1933年、杉原千畝が北満鉄道をソ連から買い取る交渉を担当し、ソ連の不当な要求額(6億2,500万円)のおよそ5分の1(1億4,000万円)で決着させた。

☞ 廉直高潔の士・杉原千畝

1936年、石油連盟の発足により石油事業は政府の統制下に置かれます。しかし、連盟には出光嫌いが揃っており出光は連盟から外されました。

そこで佐三は、海外での販路拡大に乗り出し満州から朝鮮半島や台湾に事業を拡大、1937年には外油メジャーが仕切る上海への石油の陸揚げに成功しました。

これに対し、外油メジャーは出光に攻勢をかけましたが、出光が彼らの半値で石油を売り始め、ついに外油メジャーも出光を認めざるを得なくなったといいます。

1937年に日中戦争が勃発すると、陸軍は国営の「大華石油」を創設して石油を独占しようと画策します。

佐三は「そんなことをしたらアメリカと戦争になりますぞ」といって、これに異を唱えました(その指摘どおり、大華石油に警戒心を強めたアメリカは対日石油輸出禁止を発令して包囲網を敷き、次第に日本は戦線拡大へと追い詰められていった)。

6 南方油田からの配給

出光興産を創設した翌年の1941年、日本は太平洋戦争に突入します。戦時中は陸軍から南方油田の配給を委託され、合計166名の社員を南方に派遣しました(内、27名の社員を戦争や病気で喪失)。

7 敗戦で資産を失う

1945年、日本は敗戦。出光興産は資産の大半を失い、残ったのは借金と1,000人を超える従業員だけでした。

しかし、敗戦から2日後、佐三は従業員を集めて次のことを言い渡します。

「愚痴をやめよ、三千年の歴史を持つ大国民としての誇りを失うな、この国は再び立ち上がる、下を向いてるヒマはない」

そして、戦後の混乱の中で各社が当前のように従業員を解雇する中で、佐三は「社員は最後に残った唯一の資本だ」といって「一人もクビにしない」と宣言したのです(これは重太郎との約束であり「人間尊重」の精神の表れでもあった)。

心配した重役たちには、「いよいよダメになったら、みんなと一緒に乞食でもやろうじゃないか」と諭したそうです。

8 タンク底さらい

一人もクビにしないと決めた佐三は、農業、水産業、印刷業、醤油の販売等、あらゆる仕事を請け負いました。

中でも、GHQからの指令で始めたラジオ修理(200万台まで減ったラジオを、元の800万台に戻す仕事)は、困難を極めました。

しかし、それ以上に困難だったのは、戦時中に海軍が使用していた燃料タンクの底に残っていた油の回収作業でした(これもGHQからの指令)。

燃料タンクの底にある油の回収作業は過酷で、中毒や爆発のリスクがあり、戦後発足した石油配給統制会社も及び腰でした。そして、巡り巡って佐三のもとにこの話が舞い込んできたのです。

機械は通らず忍足も拒絶する中、佐三と従業員たちは「また石油の仕事ができる」と、喜んでこの仕事を引き受け、従業員が一丸となってバケツリレーで底油を汲み上げ、1946年4月から約1年半で横浜、佐世保、呉、舞鶴、大湊、徳山(注2)、四日市、厚岸の8か所の旧海軍タンクなどから約2万キロリットルの廃油を回収したのです(この仕事ぶりにGHQの職員は、感銘を受けたという)。

(注2) 8か所のタンクのうち、最も規模が大きいのは徳山の燃料タンクだった。1936年、旧海軍は現在の周南緑地一帯の地下に鉄筋コンクリート製のタンク(直径88m、深さ11m、貯蔵量5万トン)12基を建設。戦艦大和も、この燃料廠から給油を受けて水上特攻に向かった。

この仕事で、出光の従業員の間に、社が困難に直面した時に心を一つにして困難を乗り切るスローガンとして「タンク底にかえれ」の言葉が生まれたといいます。

9 日章丸事件

戦後の日本はアメリカに占領され、主権回復後も石油を自由に輸入することができず、このことが経済発展の障害となっていました。

国内メジャーが、ことごとく海外と資本提携を進める中、佐三は「石油は国の血液、そのすべてを外油メジャーに奪われることはあってはならない」と訴え、資本提携には頑として首を縦に振ることはありませんでした。

1950年、朝鮮戦争を機にエネルギー需要が高まると、佐三は他社が考えもしなかった自社タンカーの建造を発表し、世間を驚かせます。

翌1951年には、当時ではかなり大型となる1万8千トン級のタンカー「日章丸」を就航させ、佐三はこう言い放ちます。「日章丸をアバダンに送る」と。この言葉を聞いた従業員は度肝を抜かれました。

それもそのはず、アバダンは世界屈指の石油港で、イランの石油がイギリスの石油会社「アングロ・イラニアン社(現・BP社)」の支配下にある中、新生モサデク政権が石油の国有化を一方的に宣言するなど、両国関係は予断を許さない情勢下にあったからです。

しかし、出光はその圧力に屈することなく、日本政府を説得し、イランとの交渉をやり遂げ、1953年5月、イギリス海軍に拿捕されることなく、堂々とアバダンから石油を持ち帰ることに成功します。

川崎港では人々に歓喜をもって迎えられ、「日章丸万歳」の声に溢れた。このことは、出光が石油メジャーや、いわゆる戦勝国の横暴に一矢報いて、鬱屈した日本やイランの国民に一筋の希望の光を与えたことの証左ともいえるでしょう。

「世界屈指の海軍力を誇るイギリスに喧嘩を売った事件」として大きく報道されました。その後、イランの石油はイギリスに帰属すると主張するイギリスと裁判になったとき、佐三は世界に向けて堂々とこう語りました。

「出光の利益のために石油を輸入したのではない … 横暴な国際石油カルテルの支配に対抗し、消費者に安い石油を提供するために輸入したのだ」と。

10 徳山製油所とシーバース

その後、1957年に出光は初の製油所を徳山に設けました。

徳山湾は水深が浅かったので、大型タンカーが停泊できるよう、沖合にシーバース(海上の固定桟橋)を作り、そこから海底パイプラインで石油を陸揚げできるようにしました。

(JR山陽新幹線・徳山駅構内)

出光の奇抜なアイデアはこれだけに留まりません。出光は、世界に先駆けて巨大タンカーの建造にも取り組み、1966年には世界で初めて20万トンを超える超巨大タンカー「出光丸」を就航させるなど、日本の造船業の発展にも大きく寄与しました。

関門海峡で「海賊」と呼ばれた男が、一代で巨大コンビナートや巨大タンカーを有する大企業を築き上げた。出光佐三の生きざまは、今もなお、従業員と多くの日本人に誇りと希望を与え続けています。

世界が今、カーボン・ニュートラルに向けてエネルギー転換を迫られる中、出光興産の今後の取り組みに期待したいと思います。

第1部は以上となります。次回、第2部では、このような出光佐三の生きざまを踏まえて、「働くこと」について考えてみたいと思います。

「みずから顧みて尊い人になれ」

(出光佐三)

左下:唐津街道 赤間宿、右下:出光佐三生家

(Photo by ISSA)