マーカス的音楽分析〜「火の鳥」1910年版、ストラヴィンスキー

「音数学」...音楽は概して数学であり、そのほとんどは数学のようにシステマチックに説明できるという信条に基づいて音楽を分析すること。

さて今回抜粋的に分析したのが1910年版「火の鳥」。ストラヴィンスキーについてはあまり興味がなかったが、聴けば聴くほどジョン・ウィリアムズを含む多くの映画音楽家が彼の書法を真似ていることが分かり分析した。下記に音源と楽譜を貼り付けておく

編成 4管編成

P14 3:31- 弦楽器郡がsul ponticelloでクレッシェンドしていく

3:31~ sul ponticello al segno ⊗ とは恐らくフランス語で、⊗までsul ponticelloでという意味だろう。

仕組みは簡単で、1st Vl、2nd Violin、Vaがユニゾンでsul ponticelloでトレモロ。

その下をVcとBsnが2連符でハーモニー。それをオクターブ下でCBとContra Bsnが補う。

これらの書法は恐らくジョン・ウィリアムズは緊迫しつつあるシーンで使っていると思われる。

p17-18 半音階メロディに全音階和音 4:32~

コードはAbaug7 (Ab whole tone scale)

Cから始まるPiccoloが半音階で上昇

Fl郡、Oboe郡、aug和音を連打

Stringsはメロディを追いつつトレモロ

ベースのCB (pizz), Vc (pizz), Bsn, Hrn (stop)がR、+11を弾く

シンバルがトレモロ。

連打音の数は増えていく。

この書法はいくつかのジョン・ウィリアムスが手掛けている音楽で聴くと思う。個人的にはハリーポッターが多いかと思う。

p19 4:50~ フルートのフラッター

コードはB-、C#

フルートがフラッターでF#

Vlがトレモロ、2nd VlがB-3, C#3

この書法はハリーポッターのゲームで聴いたことがある。

フルートのトレモロとは殊の外に不穏感を与えるようである。

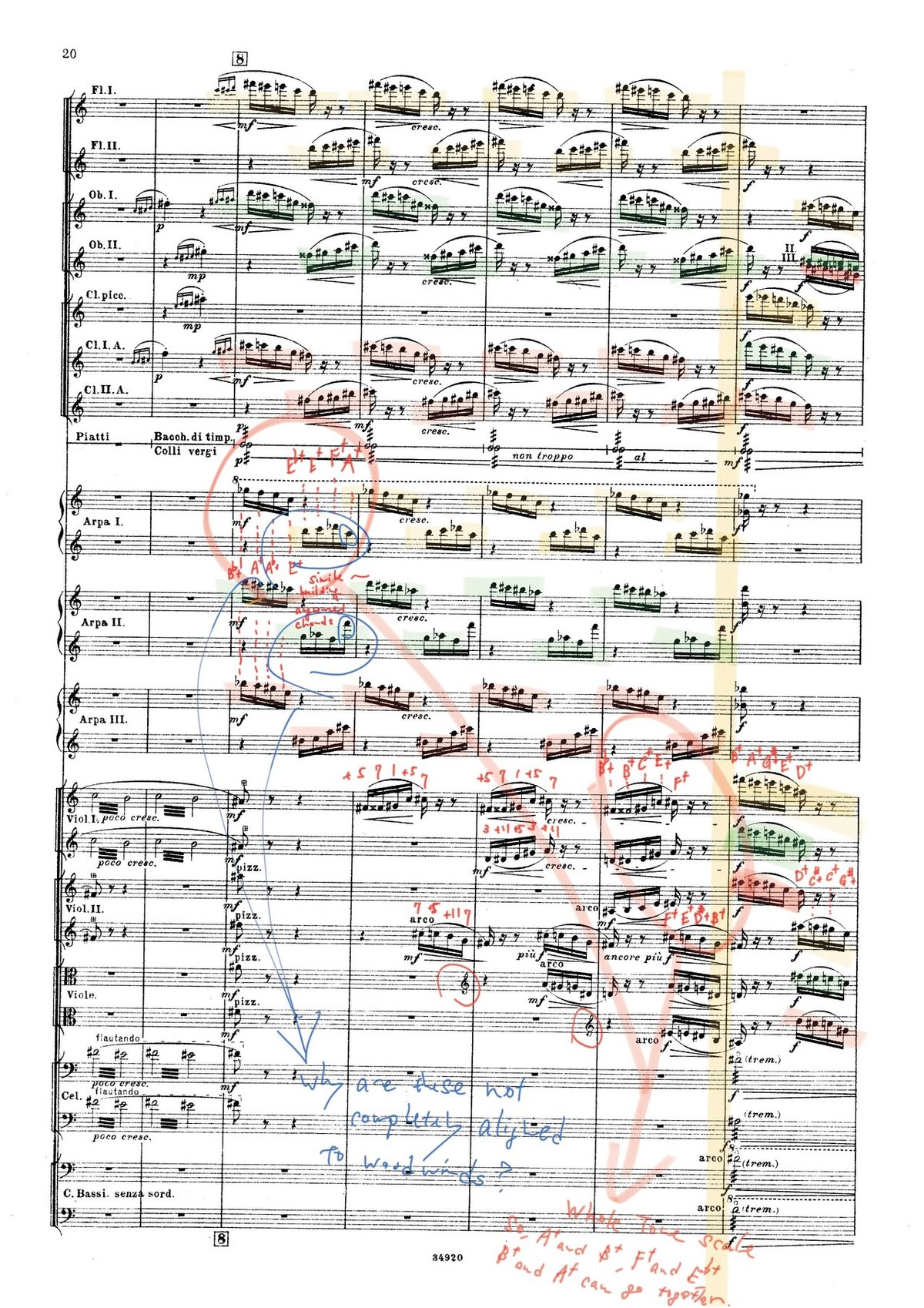

P20-22 5:34~ 管楽器によるaug和音の速い動き

Fl, Ob, Clでaug和音を作りそれを速くパッセージで弾かせる。

Harpはほぼユニゾンで重ねる。

P20から現れるストリングス郡は、aug和音としての機能に矛盾が出ないようにドミナント機能の拡張音が弾かれている。

後にストリングスも3音でaug和音を弾かせる。ここで、管楽器郡とストリングス郡でaug和音のぶつかりが生じるように見えるが、そもそもルートのインターバルが全音関係にあるaug和音同士は、全体の機能がwhole tone scaleで支配されているので問題ない。

例えばP20の6小節目の2つ目の和音で、管楽器郡がA+を弾き、弦楽器群がB+を弾いているが、ここでは、A whole tone scaleが機能を支配している。このスケールではB+も作ることが可能なので、機能的矛盾は発生しない。このへんストラヴィンスキーはよく計算していると思う。

P21 4小節から和声機能が少し変わる。

FlにE whole tone scaleの速いパッセージを弾かせる

VlにFlのパッセージごとの最高音をトリルで弾かせる。

ClとStringsに白玉で和音を弾かせる。

シンバルを連打させる。

ハープをそのスケールでグリッサンドさせる。

P22で音階を半音上げる。ここでのスケールはG whole tone

後にF# whole tone。

ここらへんの木管楽器郡の半音階的パッセージはスターウォーズのスコアで似たようなものを聴くことができる。

P62 15:28~ カウンターメロディの例1

これについてはシンプルすぎて特記することはあまりないだろう。

1st Vl メロディ

2nd Vl or Va 和音

Vcがカウンターメロディ(後追いメロディ)

P65 16:44~ フルートとハープによる一種のジングル

これについては理論的説明をするのがとても苦労した。推測されるに恐らくストラヴィンスキーは最初にチェレスタのラインを作ったのであろう。というのもチェレスタは完全5度音程をアルペジオで下降させているからである。(3小節目 G5-F5-Eb5)

その後フルートに少しばかりかアクセントをつけたと思う。最初の音はG3で構成され、次はBb3という風に上下を入れ替えながら長3度音程を作り出している。

ハープはフルートの最高音を弾かせて半音階を作ることに成功している。

P71 17:31~ カウンターメロディの例2

Clがメロディ

ミュートホルンが和音

Vaが半音階的カウンターメロディ

ちなみにVaとホルンの音域はかぶっている。

P81 20:47- 同じ和音のメジャーとマイナーの使い分け

6小節のところ、恐らく初期段階では和音は一定してAM7だけであっただろう。だがそれだけでは詰まらないので、彼はここでディミニッシュケーデンスを使用している。A diminished scaleはA, B, C, D, Eb, F, Gb, Ab, Aである。6-9小節では、和音の3rdを受け持っている2nd Vlだけが、半音階の動きをすることで、AMとAm、そしてAsus4を作り出している。

2段目2小節からはバスーンがAMとAdimを作り出している。

リハーサル番号78のところで、メロディは同じだが、和音がE7に変わる。ここでもまた和音の3rdを受け持っている2nd Vlが3-2-b2という動きをすることで和音にアクセントをつけている。

2段目の最後から2小節のクラリネットは3段目2小節のG#m3へ向かうための半音階的パッセージだろう。ここで特筆すべきは、この2音うち1音は倚音や掛留音の機能を利用して解決するタイミングがずらしてある。3段目からは2音そろって解決する。

P82 21:30- 管楽器のパッセージの引き渡し

最初の2小節を見てもらいたい。ドミナントD#7の中で、1-b9-9のラインをFlからバスーンへと引き継いでいる。

P84 23:09- カウンターメロディ3

編成 主メロ ob, 2nd Vl, Va

oct下 Bsn, Vc

カウンターメロディ Fl x3, 1st Vl, Horn

和音 horn x2 Contra ba

4小節目 A diminished scaleはB WH diminished scaleの間違い

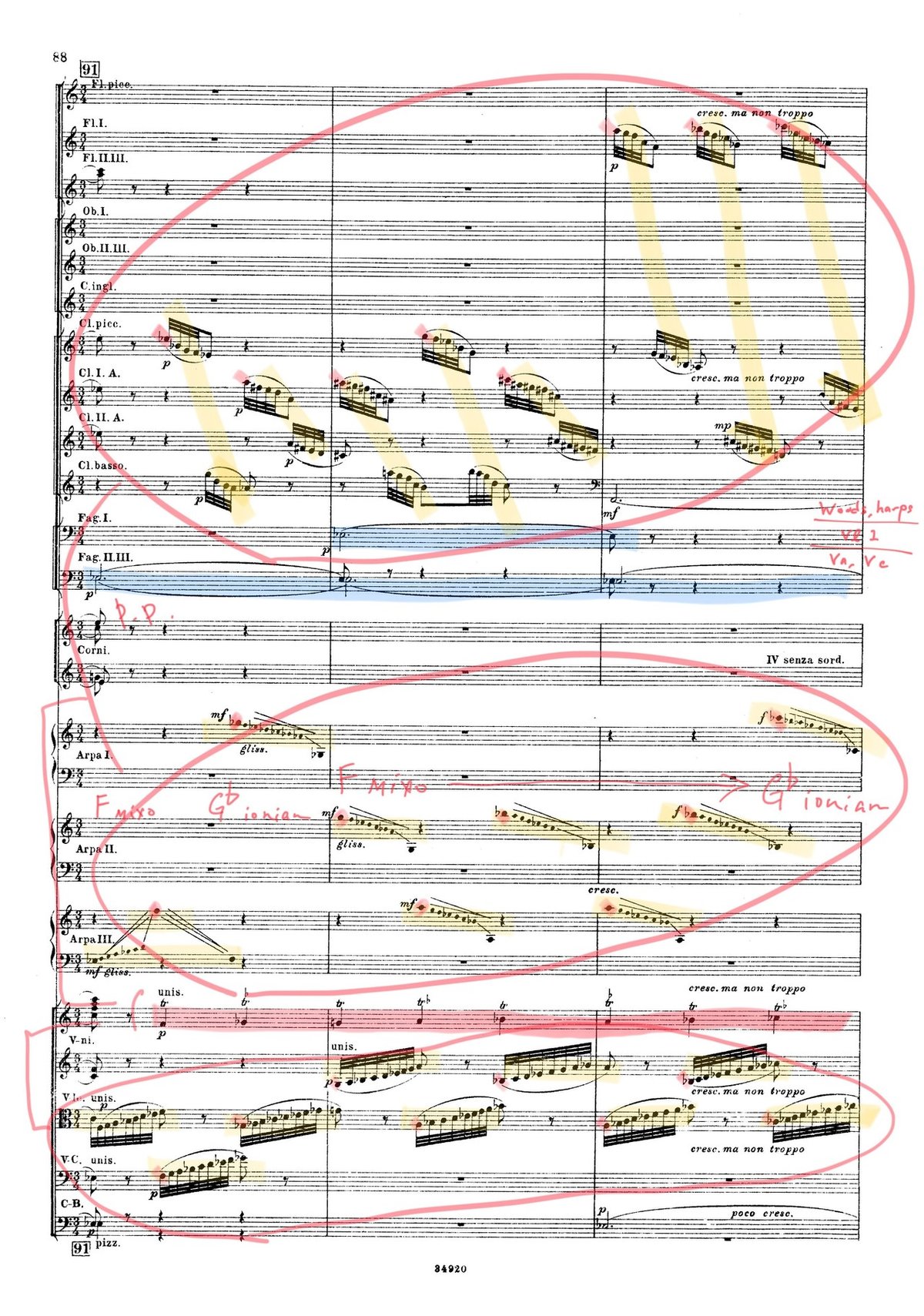

P88-89 24:52- ハープのグリッサンドによる上昇

編成 cls and fls + harps + strings, bsns + CB

1st Vlをトリルで単旋律を弾かせる。

BsnとCBにEbをベースとして弾かせる。

残りはグリッサンドのパッセージを弾かせる。

スケールはEbリディアンとも取れるが、半音階を意識したいのであえてFミクソリディアンとした。1st VlがFミクソリディアンに含まれていない音を弾くときのみ、Gbアイオニアンがスケールとして使われる。ストラヴィンスキーはどうしてもこの2つのスケールをハープに弾かせたかったのだろう。複数のハープを用いることでこれを可能にした。1stハープにGbアイオニアンスケールを、2nd、3rdにFミクソリディアンを担当させることで、調弦が素早くできないハープにすべてのグリッサンドを弾かせることに成功している。

P98-100 26:29- グロッケンによるディミニッシュスケール

編成 メロ・・・glo + pf + harp + ob + cl + strings

アルペジオ・・・harp + cl + fl

ベーストリル・・・hrn

ベースメロ・・・bsn + tuba

コードはEb whole half diminished scale(以下 Eb WH dim scale)

100ページからは少し和声機能が変化する。Eb WH dimからHW dim scaleへと変kする。つまり、pg98-99ではEb dimとF dimの和音の組み合わせだったのが、Eb dimとE dimの組み合わせになる。そしてメロディは完全にスケールから取ってきたものではなく、クロマチックなパッセージへと変化する。

この書法は完全に似たものは今すぐには見つけることができなかったが、類似したものがジョン・ウィリアムスのスコアで聴くことができる。

0:48~

P115-116 30:57- ハープにトライアングルを足したグリッサンド

編成 グリッサンド・・・piccolo + fl + cl + harp

メロ・・・ob + cl + hrn + tr + cel + harp + strings (pizz)

和音はF#aug

メロはCを起点とした半音階で上昇。

P132 32:57~ Aug和音のメロディ

和声機能は基本的には、Eb7+11であるが、トランペットがb7-7-1-7の半音階の動きをしている。7thが半音階で上昇したり下降をしたり繰り返す。

青い部分は、この半音階のパッセージを踏襲しながらも基本的には、Eb7whole toneスケールをアルペジオで弾いている。

1st Vlと2nd Vl、flとでcall and responseが為されている。

133ページからは、Eb7とトライトーン関係のあるA7に移る。基本的には構造は前ページと同じと思われる。

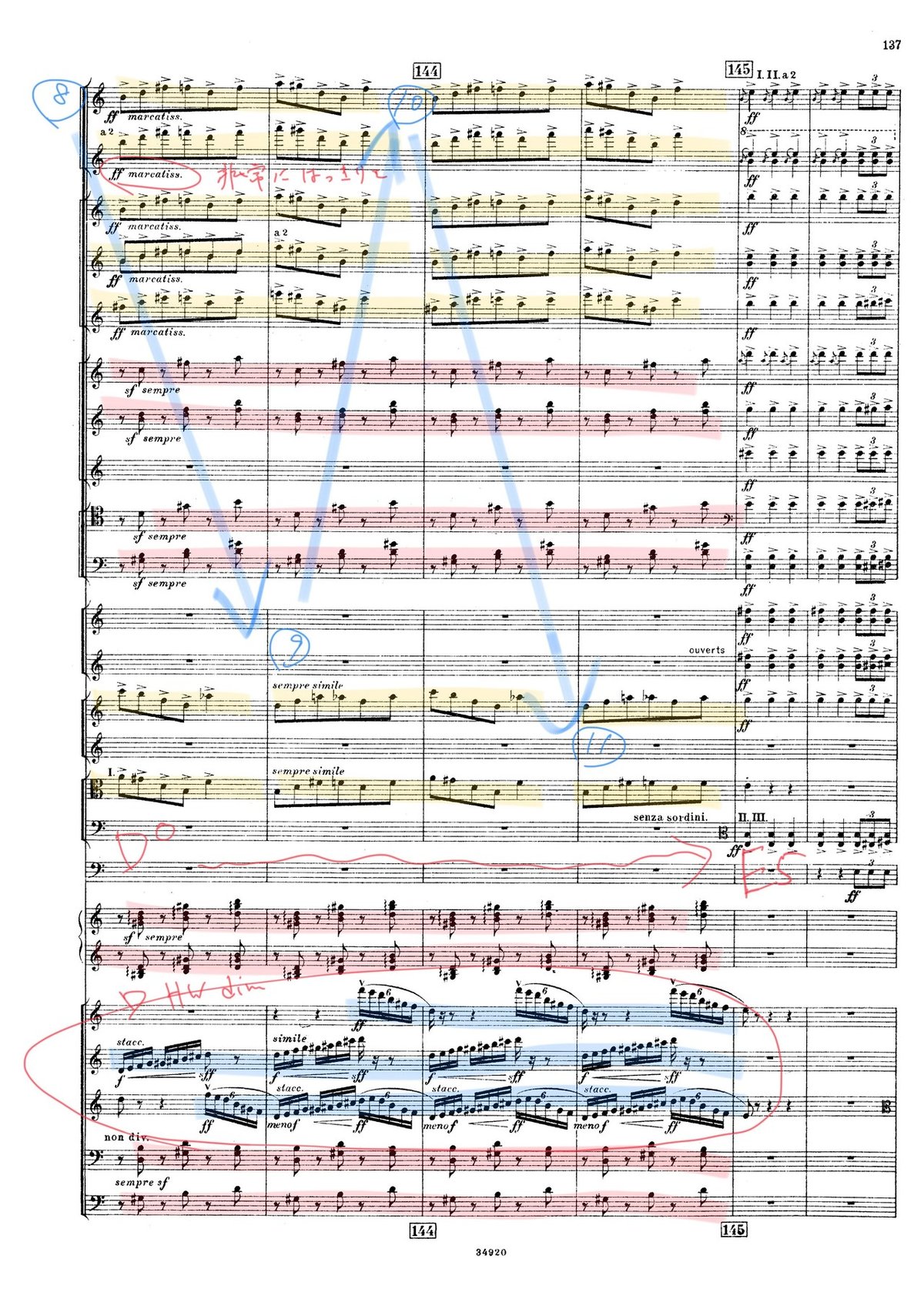

P135 33:18~ トゥッティのフーガ的展開

フーガ的要素を含んでいるためコードの統一が行われてなければならない。ここではコードはD dim。使われるスケールはD WH dim scale。HWは間違い。

137ページで、ストリングス郡がD HW scaleが使われている。

訂正 D HW dim→ D WH dim

P141 33:51~ ベースのポルタメント

編成 コード・・・strings + woods

メロ・・・bsn + brass + strings bass

合いの手・・・piccolo

コードはB3とDb3。ここで特筆すべきがベース郡が担っているメロディにある。これらのパッセージはすべて下降跳躍をしているのだが、上の音と下の音がそれぞれ半音階になっている。例えば、上の音で言えば、最初の音はDであり、次のパッセージではEbになっており、またさらに次のパッセージではEになっている。下の音も同様にAb-G-F#となっている。4つ目のパッセージでは下の音はBになっているが、これは上の音がFであり、順当に行けば下の音もFになってしまい、ただのオクターブ跳躍になってしまうためそれを回避するため、Bに変更したのだろう。4小節語も上下、両方半音階で移動している。

この上、和音連打でベースがメロディを弾かせる書法は昔から使われてきた。ショスタコーヴィチの交響曲第5番でもそれが聴ける。

38:01~

P158-159 35:51~ 波

コードはD+/E+。つまりスケールはD whole toneスケール。

4小節目の下降パッセージはD+を半音階的に下降させたもの。

ベースはE+の構成音を弾かせている。

P161 36:05~ augにおける半音階の上昇

コードはC7aug。メロディはただ半音階で上昇。これだけ。本当にそれだけ。

以上が火の鳥を分析して抜粋的に注意するべき場所を掲載した。分析してわかったことは、dimやaugで彼は半音階を書く傾向がある。