今伊勢神社

荒胡子神社から桟橋方向に続く町屋通りを進むこと6分程、左手に曹洞宗のお寺「在光院」が現れます。

厳島神社境外末社の今伊勢神社は在光院山門の左から要害山へ続く石段を登り切った先に鎮座します。

曹洞宗伊谷山在光寺は阿弥陀如来を本尊とし、広島新四国八十八カ所霊場の七二札所でもある。

山門は瓦葺の四脚門ですが、通りからすぐに石段が始まるため手前の柱は石段の途中から立てられています。

在光寺の創建は天文9年(1540)、和泉州の多武峯浄土院から、存光坊真空寂如阿闍利が阿弥陀三尊仏を祀られたことから始まるそうです。

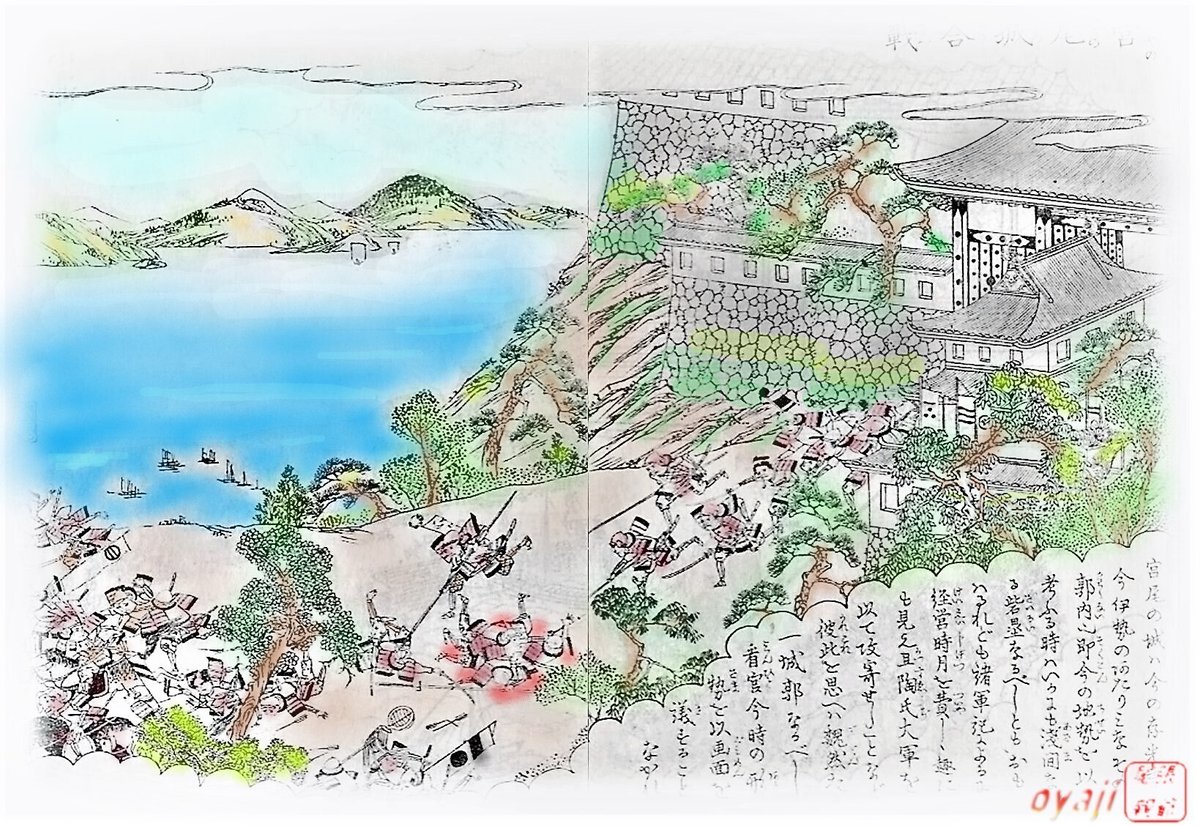

天保13年(1842)に纏められた厳島図会にも当時の性海寺と今伊勢神社は描かれており、要害山右手に当時の仁王門(現在は石標のみ)も描かれています。

残念ながら小扉が閉められ境内に入れる雰囲気ではなかった。

調べていくと、境内まで鹿が入り込むので小扉を閉めているだけで、自由にお参りは出来るようです。

どおりで道に正露丸の大きな奴が転がっている訳だ。

今伊勢神社社頭。

町屋通り沿いの民家と在光寺の僅かな隙間に、急な石段が要害山の頂に続く。

結構な、いや十分急な石段には手摺はなく、中ほどに立つ両部鳥居まで踊り場はないので、踏み外さないように登る事に集中した方がいい。

境内から見下ろす石段。

よくぞ無事に上れたものだ、かみさんは、はなっから登る気はなく、在光院の先からこちらに向かったがそれが正解です。

容易に登れないこの急角度にも意味があり、要害山の名から分かるように、かつてはここに宮尾城が築かれ戦略的に重要な役割を持っていたようです。

石段を上り切る目の前は拝所となり、その先に今伊勢神社の社殿が見えます。

厳島神社の解説によれば、祭神は天照大御神、八幡大神、奥津彦神、素盞鳴命、奥津姫命、春日大神、猿田彦神。

相殿神に藤原鎌足霊神が祀られているようで、所願成就、出世開運、家内安全、火防守護、良縁祈願、夫婦和合 他の御利益があるようです。

周囲は切り立った崖で、尾根の僅かな平地に瓦葺の拝所と瓦葺の一間社流造の本殿があります。

厳島神社の解説では今伊勢神社について以下のように記されています。

「鎮座年月不詳。

御例祭日に神社石段下の「存光寺」で湯立神楽が行われていた。

昔は石段下の存光寺で例祭の11月1日に湯立神楽が勇壮に舞われていたが、現在は祭典のみ行っている。

普通の湯立神楽と異なり甲冑を着け、太刀を帯びた四名の者が舞う。

陶晴賢の霊を慰めるものだといい、毛利家から今伊勢神社に二十五石を奉納されたのもその為である

長い登り段の中程に四脚鳥居がある。

例祭日11月1日」

要街山は、元々は毛利元就ゆかりの地として、宮尾城が築かれ、厳島の合戦跡と伝わります。

弘治元年(1555)、毛利元就は中国地方西部の領主だった陶(すえ)晴賢の打倒のため、ここに兵を進め、陶軍の広島湾進出を阻止すべく、築城を果たし、同年9月、陶家は大軍を率い上陸してくるが、300余りの兵でこれを持ちこたえる間に、元就の主力が陶の本陣を急襲し壊滅させたと言われる。

塔の岡。

陶の本陣は宮尾城の南西、五重塔が聳える高台に構え、晴賢は毛利軍に勝る戦力を持ちながら、遅々として落ちない宮尾城の戦況を見守っていたのでしょう、この時の晴賢には自身の終焉の場が宮島になるとは想定もしなかったはずです。

その晴賢の霊を慰めるため、存光寺の例祭が行われています。

今伊勢神社の急な石段も僅かな手勢で持ちこたえるために貢献したのでしょう。

甲冑姿であの坂を攻め上るのは容易なことではない。

本殿の木鼻、蟇股に施された粗削りな獅子や牡丹。

社殿の修復履歴は分からなかった。

社殿全景。

この先を進めば塔の岡を見通せる宮尾城址に出ます。

要害山の樹々も大きく生い茂っていますが、塔の岡や海を渡る船の動きは見渡せただろう。

要害山の頂で西陽を浴びる今伊勢神社、ここも歴史の転換点のひとつかもしれない。

参拝を終えて、神社から右手方向に向かい桟橋方向に向かいます。

厳島神社境外末社 今伊勢神社

創建 / 不明

祭神 / 天照大御神、八幡大神、奥津彦神、素盞鳴命、奥津姫命、春日大神、猿田彦神。

相殿神 / 藤原鎌足霊神

例祭日 / 11月1日

参拝日 / 2023/03/03

関連記事 / 「荒胡子神社」

荒胡子神社から今伊勢神社 / 町屋通りを6分程

所在地 / 広島県廿日市市宮島町伊勢町801