『百年の孤独』の個人的にめちゃくちゃ面白いところ

今回はただの個人的な感想です。

カブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』の個人的に大好きなところを挙げていきます。

もとにしている本は新潮文庫版(鼓直訳)です。引用ページ数などもこちらに準じています。

未読の方にはネタバレになってしまうかもしれませんが「『百年の孤独』って大真面目な話じゃなくておもしろい小説なんだな〜」って思ってもらえたら幸いです。

①ニカノル・レイナ神父のチョコレート空中浮遊

『百年の孤独』の舞台となるマコンドは100年以上の歴史のなかで何回か神父が交代するのですが、ニカノル・レイナ神父はマコンドの初代神父です。

アウレリャノ大佐とレメディオス・モスコテの結婚式のために呼ばれたこの神父。堕落しきったマコンドの民の信仰心を呼び起こそうと苦心しますが、そのなかで「熱々のチョコレートを飲むと12cm浮ける」というイエス・キリストの下位互換みたいな奇跡を見せます。

これをもって人々を引き付けるのですが、発狂して栗の木に縛り付けられた父ホセには「それは科学だ」と言われてしまいます。その後、父ホセの教化に努めますが、なんだか「自分の信仰が心配になって」近づかないようになります。

さらに面白いのは、内戦勃発後。マコンドを占領しにきた政府軍の前でこの「熱々チョコレート空中浮遊(12cm)」をなぜか披露して頭をぶち割られます。なぜそんなことをしたのかわかりませんし、まったく相手にされてないところも面白いです。

Youtubeやnote、または『百年の孤独』について解説した本などで色んな人がこの神父のチョコレート空中浮遊について触れています。『百年の孤独』といえばニカノル・レイナ神父の浮遊、みたいなところまであります。

マジック・リアリズムを説明するうえで便利なのでしょうが、それ以上にめちゃくちゃインパクトが強いのでしょう。

そのあとの神父たちもくせ者揃いですが、なかでも私はこの神父が好きです。

②〈象おんな〉カミーラ・サガストゥメが属性盛りすぎる

「たくましい大女だが、巨体に似合わず女らしいやさしさがあって、美しい顔や、手入れのよいほっそりした指や、ひどく魅力的な人柄をしている」そんなキャラクターが〈象おんな〉の異名をもつ大食い家カミーラ・サガストゥメです。私のイチオシです。

家畜が増えまくって死ぬほど儲けまくったアウレリャノ・セグンドが度をすぎた大食をしているのを聞きつけて大食い勝負にマコンドにやってくるのですが、この女性なんと……とてもお上品なのです。

肉を切るときは「外科医のような手つきで」切り分けますし、「あわてず急がず、楽しんでいる素振りさえ見せて口に運んだ」とも書かれます。

それもそのはず。この女性べつに食べるのが好きで大食い家をやっているのではなく、「子供たちにたくさん食べてもらうためにはどうすればいいか」と考えたすえに「道徳的に優れている心を持っていれば、体が疲れないかぎり人は休みなく食べ続けることができる」と信じ、あちこちで大食い対決をすることで道徳教育を実践しているのです。(なんだそれ!?)

もとは声楽専門の学校の校長だというこの超絶面白キャラ、もったいないことにたったの3ページしか出番がないのです。

こんなに濃すぎる属性モリモリキャラクターなのに……!?

ガルシア=マルケスの作品はスターシステム的なものがあるというので、またどこかでお目にかかれたら……と思わずにはいられません。

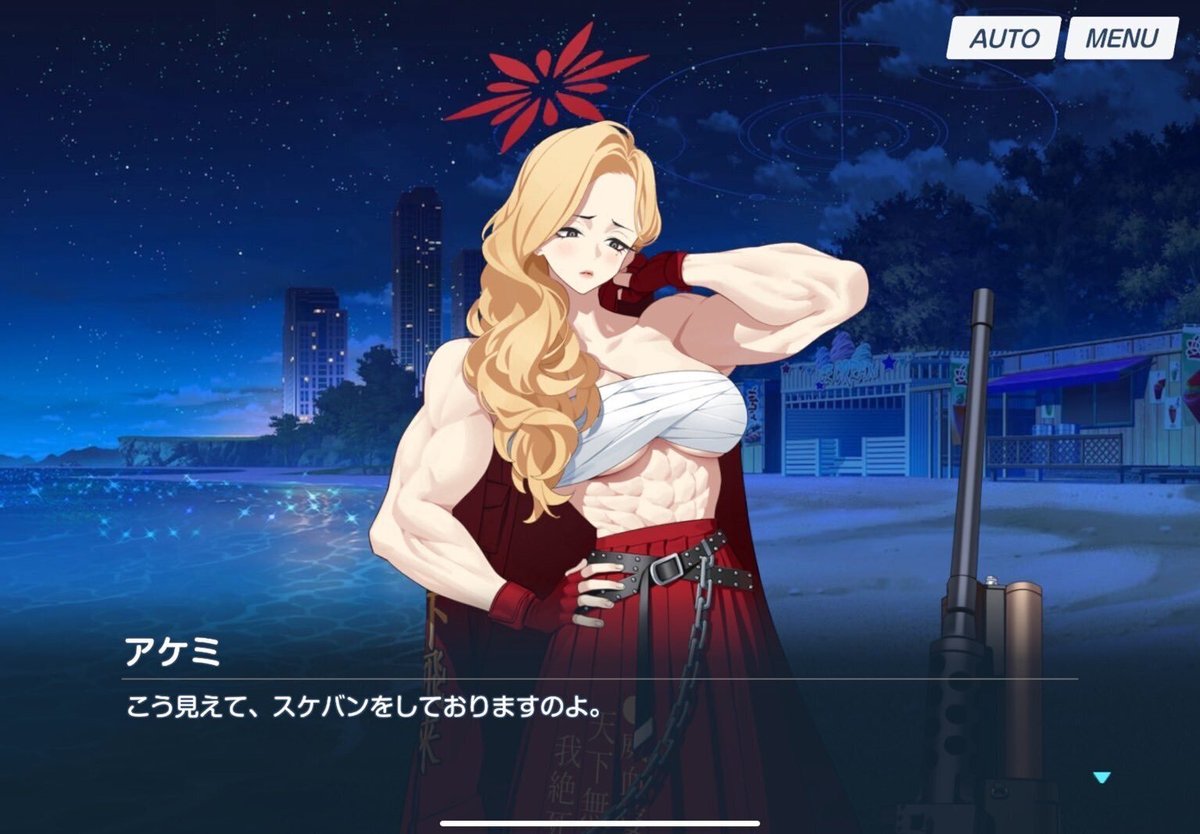

自分の中では最初からブルアカのアケミです。(伝わるのかこれ)

③ヘリネルド・マルケス、アウレリャノ大佐に冷たくされてどぎまぎしちゃう

アウレリャノ大佐の親友であり戦友でもあるヘリネルド・マルケス大佐ですが、戦争中は捕虜になったりアウレリャノ大佐の留守中のマコンドを任されたりと結構な苦労人です。

このひとほんとに、かわいそかわいいんです。

戦争が膠着状態にあるなか、想い人にふられたばかりのヘリネルド・マルケスが、アウレリャノ大佐に孤独感からこんな電信を放ちます。

「アウレリャノ」「マコンド・イマ・アメ」

昭和の歌謡曲か? と突っ込みたくなるような察してアピール強めな電信ですが、これに対してアウレリャノ大佐の返答が素っ気なくて面白いです。

「バカ・イウナ・ヘリネルド」「ハチガツ・アメ・アタリマエ」

これにヘリネルド・マルケスは「突っかかるような調子にどきまぎさせられた」とあります。

戦争中には捕虜にされたり、アウレリャノ大佐の家族の面倒見たりで色々していた苦労人のヘリネルド・マルケス。

唯一の心の頼りの親友であり戦友に「マコンドは…雨です」と昭和歌謡みたいなメール送ったら「馬鹿言うな。当たり前だろ」と返されてしょぼくれてしまうヘリネルド・マルケス。

かわいすぎませんかこの男。

アウレリャノ大佐の妹に告白するも「あなたが本当に好きなのは大佐でしょ」とあらぬBL疑惑。

戦後は脳卒中の後遺症で寝たきりの生活……。

こんなにかわいそうなヘリネルド・マルケスにだれか救いの手を……。

④怪物〈さまよえるユダヤ人〉登場!!……特に活躍せず死ぬ

作中屈指の謎キャラ〈さまよえるユダヤ人〉。登場人物、というよりは怪物なのですが、見開き1ページ(文庫版P.520~521)で出番が終了してしまいます。

しかも、登場時にはもう死んでます。

ウルスラの死の直後に小鳥が大量死したことを受け、アントニオ・イサベル神父(100歳)が断言します。

「これは〈さまよえるユダヤ人〉の良からぬ影響じゃ!」

しかしマコンドのひとびとは冷静。

「司祭ぼけてんじゃねーの?」

とりつくしまもありません。

しかしその後、落とし穴のなかで串刺しになってる怪物が発見されることで実在が証明されるのでした。めちゃくちゃダサい最期です。なんの活躍もせずに死にます。怪奇小説なら数百ページくらいかけて読者を不安に陥れるはずの怪物が、登場を予言されたあとさっさと退場します。

しかもこの怪物、たった2ページしか登場しないのに外見の描写が緻密です。

背丈は仔牛より大きいとは思えなかったが、一人前の牡牛ほどの重さがあって、傷口から緑色のどろりとした血が流れていた。全身剛毛でおおわれていて、小さな壁蝨(だに)がいっぱい寄生し、皮は小判鮫のうろこのように硬かった。

クトゥルフ神話でも読んでるのか? と言いたくなるほどにグロテスクに描かれてます。

さらに、

その人体に似ている部分は、人間というよりは病身な天使のそれを思わせた。(中略)肩甲骨のあたりに、力強い翼が斧で切り落とされたような傷跡が見られたのだ。

ただの怪物だと思ったら、半神半獣的な奥深い要素を持った存在だった……ほんとうになんなんだこの生き物は……。

しかしこの怪物は不吉な予感を町にもたらすだけで、別になんということもなく、強いていえば「こいつ人として葬ればいいの? 動物?」と人々を混乱させて終わるだけです。

……この怪物、物語に必要だった?

と言いたくなりますが、この意味のわからない挿話の数々は、セルバンテスのドン・キホーテを思い出させます。必要とかどうとかではなく、きっとこういう、カレーライスでいう福神漬けみたいな要素の集合が『百年の孤独』の面白さを増しているのだと思います。

⑤きんぬき鶏の話を聞きたいか?

マコンドの民が不眠症地獄に陥ったとき、どうにかして心身を消耗させて眠気を引き起こそうと苦心します。

そのなかのエピソードで、この「きんぬき鶏の話を聞きたいか?」が出てきます。

ちらって出てくるだけなのに、なんだかとても印象に残るこの「ややこしいきんぬき鶏」の挿話。どんな話かというと、

「きんぬき鶏の話を聞きたいか?」

とあるひとが尋ね、

「聞きたくない」

と答えると、

「聞きたくないと答えてくれとは頼んでない。ただ、"きんぬき鶏の話を聞きたいか?"と尋ねただけだ」

と返されます。

逆に、「聞きたい」と答えても

「聞きたいと答えてくれとは頼んでない。ただ、"きんぬき鶏の話を聞きたいか?"と尋ねただけだ」

とへそ曲がりな返答をされるのです。

無限に続く問答なのですが、元ネタを調べても何も出てきません。ガルシア=マルケスの知識に寄るのか創作なのかわかりませんが、めちゃくちゃ面白いです。ついだれかにやってみたくなるというか、遊び心が詰まってます。

ちなみにそばから離れようとすると

「席を立てと頼んだおぼえはない。ただ、"きんぬき(以下略)」

と返ってきます。

無間地獄です。

⑥のぞき男、屋根から落ちて死ぬ

まだまだ面白いところたくさんあるのですがキリがないので最後にします。

小町娘のレメディオスはその素顔を見ただけで男の心を狂わせるほどの美女ですが、そのレメディオスの入浴シーンをのぞいた男がいます。

屋根の瓦を剥いで。

なにしてんだこいつ? ですが、面白いのがその先で、小町娘のレメディオスはのぞかれたことに怒らずずっと「そんなところにいたら危ないわよ。落ちたら死んじゃうわよ」と心配し続けます。のぞかれても怒らないなんてちょっとこのひと変なんじゃないか優しいなあと思っていると、瓦が腐ってて男は落下。見事に首の骨を折り即死します。

ひとが死んでるのでちょっと笑えないのですが、レメディオスと男の会話のズレ、レメディオスの世間感のズレが面白くて、いかにも喜劇。

舞台化されたらブラックな笑いが巻き起こりそうで大好きなシーンです。

ほかにもまだまだ面白いところだらけです。

『百年の孤独』ちょっと真面目な本っぽい……と思われてる方にこそ、肩肘張らずに読んで欲しいです。nostalghiaでした。

nostalghia

E-mail/nostalghia2020@gmail.com

X/@nostalghia2020