#147. アルファベットの印欧比較 [E]

フェニキア文字「𐤄」の形は「窓」をかたどったものとされている。アルファベットの名称は「he」だが、「窓」とは関係がないようで、単に /h/ の音を表す文字ということのようだ。ではなぜ関係のない「窓」の形と /h/ の音が結びついたのだろう。

フェニキア文字「𐤄」の大元のアイデアは、ヒエログリフの「𓀠」から来ていると考えるとうまくいく。この文字「𓀠」は「高い・上昇・楽しい・喜ぶ・成功・嘆く」などに関する言葉に付く。部首のように意味を添える字のようで、単独の音価はないようだが、「喜びの叫び声」から「hillul」という文字の名前があるようだ。

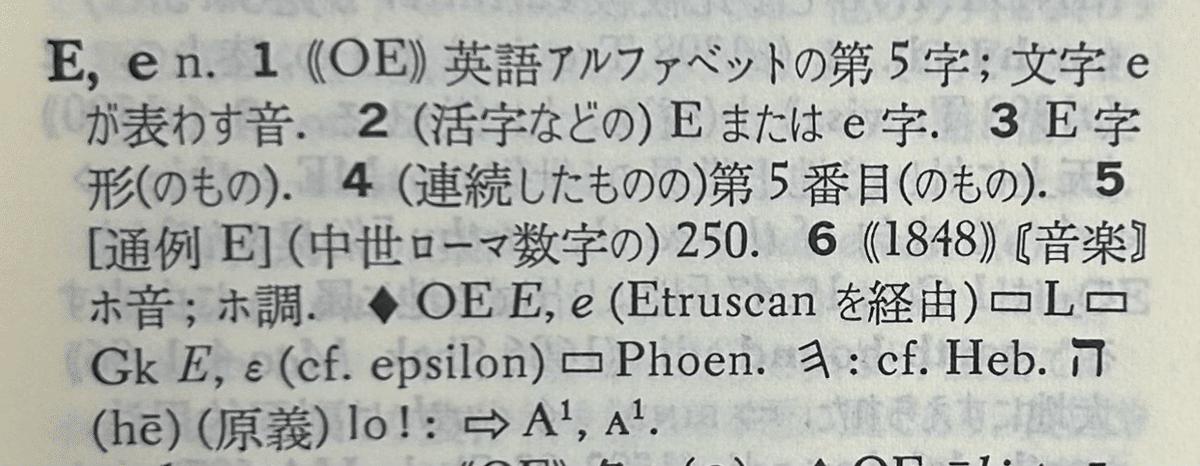

現に、原カナン文字のもう一つ前の原シナイ文字では「両手を挙げる人」の文字が「h」として使われている。それを「山」の形ようにさらに簡略化させ、人の頭と手を90度横倒しした形が「𐤄」や「E」となる訳だ。それで、KDEE(研究社 英語語源辞典)では原義が「lo! (英語の古語で注意を引く呼びかけ」となっている。

喜びや叫びに関わる、人が両手を挙げているところを指す楔形文字や甲骨文字を探したいがなかなか手がかりがなく、断念した。「喜び」など抽象的な概念は表現方法が複雑になるため、東西で同じようにならないこともあるだろう。

「𓀠 へ~ぃ」から出て来たフェニキア文字「𐤄」は無声声門摩擦音[h]を表す文字だったが、ギリシア文字で母音[e]を表す文字に転用され、それに倣った文字であるラテン文字・キリル文字でも「E」や「Э」となっていく。なお、ラテン文字で/h/の音を表す「H」となる文字は、別のフェニキア文字「𐤇」から派生する。

ルーン文字の「ᛖ」*ehwaz(馬)は、 ラテン文字「E」を右に倒した形だ。ヒエログリフの「𓀠」から見ればついに上下逆さまになった訳だ。

アラム文字「𐡄」とブラーフミー文字「𑀳」の間は、どうも繋がりが薄いように思う。インド系文字で /h/ に対応する文字には曲線性は欠かせない要素だと感じるのだが、ヨーロッパで「E」に至る方面でもそうだが「𐡄」に曲線性を感じ取ることができない。根拠は全くないが、後にアラビア文字「ه,ھ」につながるシリア文字「ܗ」そしてそこから出たアヴェスタ文字「 𐬵」の影響が多少なりともあったのかと考えると、曲線が入り込んだことを説明できるかもしれない、と想像してみた。