映画『アルプススタンドのはしの方』(20)に見る新世代の青春群像劇

兵庫県立東播磨高等学校の演劇部が全国高等学校演劇大会(17)で最優秀賞を受賞した同名舞台劇の映画化。

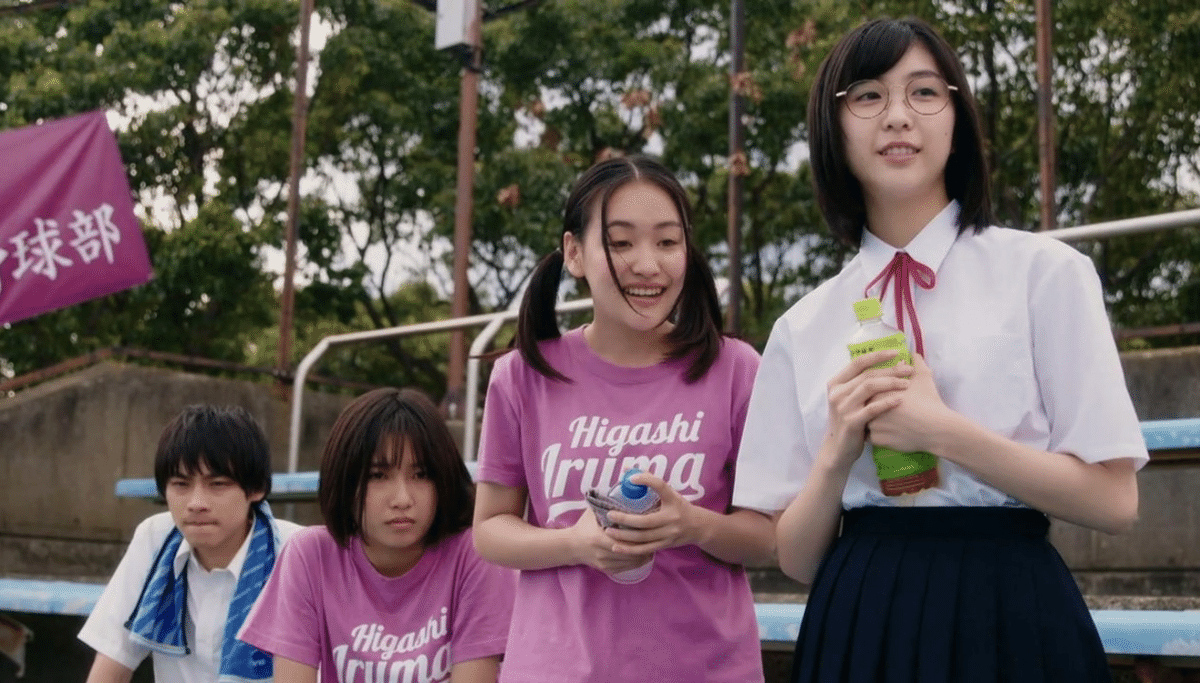

甲子園に出場する野球部の応援として駆り出された生徒たち。熱心に応援する同級生を横目に、人気のないアルプススタンドのはしの方で「野球部ってだけでなんか偉そうだよね」と興味なさそうに眺めるだけの演劇部女子高生二人が座っている。そこには彼女たちと同じように、応援する生徒たちとは違う目線で試合を見つめる元野球部の男子と、クラスで1番のガリ勉である秀才女子がいた。

彼女たちは強敵を相手にしても諦めない野球部に対するお互いの気持ちを話していくうちに部活や恋心にあきらめていた自分に気づきはじめる。本当は頑張りたい。本当はあきらめたくない。本当は応援したい。「素直になること」の大切さに気づいた頃、試合は逆転のチャンスを迎えていた。

●新世代の青春群像劇

負け組高校生をグランドホテル形式(限定された場所に複数の見知らぬ人物が集まり、会話だけで進行する方式)で描いているという意味では決して珍しい作品ではない。

ヒエラルキーの底辺にいる高校生を描いた青春群像劇といえば、補習授業に集まった5人の負け組高校生を描いたジョン・ヒューズ監督の名作『ブレックファスト・クラブ』(86)がその典型と言えるだろう。

スポーツ馬鹿、ガリ勉、不思議ちゃん、お姫様、不良といったヒエラルキーの底辺にいるキャラがお互いのアイデンティティやバックグラウンドについて話していくうちに互いを認め、理解し、恋に目覚めていく。ヒエラルキーに内在する多様性を認め、対話を重視する様は、まさにアメリカらしい青春群像劇と言えるのではないだろうか。

日本映画では負け組高校生を中心に校内ヒエラルキーを描いた青春群像劇として『桐島、部活やめるってよ』(12)がよく知られている。学校の人気者である桐島が部活をやめることをきっかけに様々な生徒たちが織り成すリアルな悩みや想いを悲喜交交の校内生活と共に描いており、夢物語のない極めてリアルでドライで共感できる新しい青春群像劇として日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞。キネマ旬報ベスト10では日本映画第2位に選ばれた。

2002年頃から2010年代初頭まで続いた「ゆとり教育」(2008年には「ゆとり世代」が流行語大賞受賞)が話題になっている2010年代初めに公開された『桐島、部活やめるってよ』は、何も起きないモラトリアムの中で、皮をかぶって過ごしているリアルな青春を描いた作品であり、まさにゆとり世代の青春映画と言えるかもしれない。

そうしたゆとり教育が終焉を迎えた2013年。『アナと雪の女王』が公開され「ありのままで」が大ブームになり、2014年の流行語大賞では「ありのままで」が受賞し、1つの美徳として認知されていたように思える。偶然かどうかはさておき、「ありのままで」素直に気持ちをさらけだすことが1つの青春につながるのだと説いた『アルプススタンドのはしの方』は、2016年に初演を迎え、2017年に全国大会で優勝。

野球部や吹奏楽などの花形部員たち、目立たぬ演劇部員、帰宅部のガリ勉、挫折した元野球部員など、部活を中心としたヒエラルキーをリアルに描いているという点で従来の青春群像劇をしっかり引き継ぎながらも(登場人物たちが努力したり相手を認めたりするのではなく)自分の心の奥深くに閉ざしていた「素直になりたい気持ちをさらけだす大切さ」を青春として位置づけているという点で近年の青春群像劇とは一線を画していたように思える。

元野球部の男子が演劇部の女子に訊く。

「青春ってどんなの?」

「なんだろ…甲子園は青春じゃない!?」

「演劇は青春じゃないの?」

「うーん…厳密には関東大会でてないんだよね」

と諦めたことを告白する。

諦めた人たちは本当に諦めたのか?

そうした問いに答える新世代の青春群像劇が本作の魅力の一つなのではないだろうか。しかしながら、本作の魅力はそれだけではない。映画化によってより際立った仕草や表情による心境の揺れを完璧にキャラクターを体現した俳優陣でかためる作り手のセンスにこそ現れていると思う。

●自然体の演技とキャスティングの妙

映画はクロースアップ等を用いて、しばしば舞台よりも繊細に感情を表現することが可能になる。そのため演者は些細な仕草や表情で心理や状況を視覚的に表現し、監督はそれらの表現をいかにカメラに収めるかが重要だ。本作では舞台と同じキャストを起用しているためか演技が洗練されていたように感じた。

とりわけ小野莉奈は地味な演劇部の雰囲気を見事に体現し、脱力感のある演技と負け組のようなやるせない表情が役柄と完璧にマッチしていて素晴らしい。

他愛もない会話を表現する台詞のワードセンスも良く、各々のキャラクターと視覚的なイメージが違和感なく一致していて、物語なすんなり溶け込むことができた。

こうした違和感のないキャスティングや台詞、自然体な仕草は映画において極めて重要である。違和感があると、急に作り物に見えて感情移入や共感を妨げてしまう。その意味で何度も同役を演じてきた舞台のキャストをそのまま映画に持ってきたのは正解だったと言えるだろう。

自分の気持ちに素直になること。そして決して諦めることなく全力で取り組む姿勢こそ青春なのだと、負け組の視点で描く青春群像劇。そんな次世代の物語展開を違和感のないキャストと自然体の演技で描く本作は、令和の青春映画に新たな色を加えてくれる秀作ではないだろうか。教育的な青春映画としても楽しめる必見の逸品である。