『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』評論 ー 戦後日本の闇と人間の再生を描く魂の物語

『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、単なる人気キャラクターの起源譚を超えた、深い人間ドラマとして描かれた作品である。

昭和31年という時代を舞台に、戦後日本の闇と人間の業を鋭く描き出しながら、それでもなお希望を見出そうとする物語は、現代の観客の心を強く揺さぶる力を持っている。

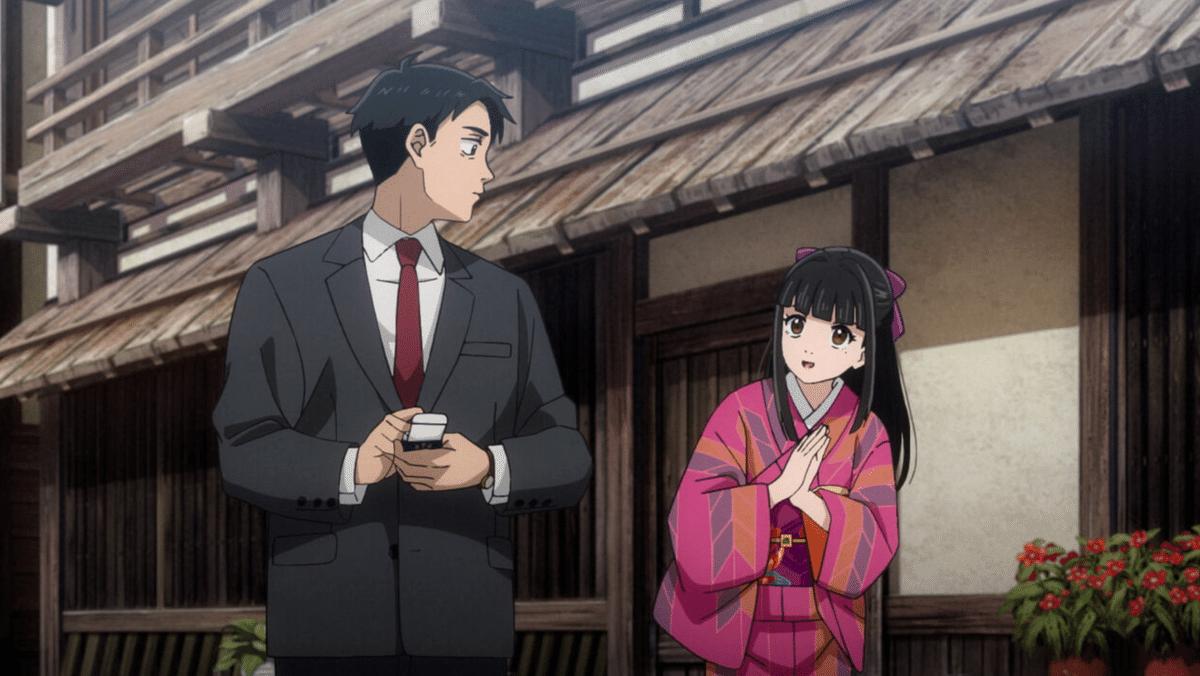

物語は、血液銀行に勤める野心家の水木が、龍賀一族という政財界の重鎮の元を訪れるところから始まる。

戦争で玉砕命令を受けながら生き残った経験を持つ水木は、出世の機会を掴もうと龍賀製薬の密命を帯びて哭倉村を訪れる。

そこで彼は、白髪と牙を持つ謎の男・ゲゲ郎と出会う。生き別れた妻を探して村を訪れていたゲゲ郎は、村人たちから殺されそうになるところを水木に救われ、以後、互いの目的のために手を組むこととなる。

印象的なのは、水木とゲゲ郎という正反対の性質を持つ二人の関係性の変化である。当初、野心に燃える水木は冷徹な打算で動き、ゲゲ郎を利用しようとする。一方のゲゲ郎は、人間不信でありながら不思議と愛嬌のある人物として描かれ、その飄々とした態度は水木を戸惑わせる。しかし、共に過ごす時間の中で、水木は次第にゲゲ郎の純粋さに心を開いていく。

物語の核心には、龍賀一族の残虐な秘密が横たわっている。彼らは幽霊族の血液を原料とした製剤「M」を密かに製造し、それによって莫大な富と権力を手にしていた。

さらに、一族の血を濃くするための近親交配という おぞましい慣習も明らかとなる。これらの描写は、戦後の日本社会における権力者の暴走と、弱者からの搾取という暗部を象徴的に表現している。

特に注目すべきは、龍賀家の令嬢・沙代の存在である。

東京への憧れを抱き、水木に淡い期待を寄せる彼女は、実は祖父である時貞から性的虐待を受けていた。その苦しみから生まれた怨念は、妖怪「狂骨」となって具現化し、一族への復讐を果たしていく。沙代の悲劇は、閉鎖的な共同体における抑圧と暴力の犠牲者を象徴している。

水木の内面の変化も、作品の重要なテーマとなっている。当初は出世という野心に突き動かされていた彼が、ゲゲ郎との交流を通じて人間性を取り戻していく過程は、戦後を生きた人々の魂の再生を表現している。

特に、龍賀一族の真実を知った後、水木が「つまんねえな!」と叫ぶシーンは、強者の論理への決別を象徴する重要な転換点となっている。

物語は最終的に、水木が記憶を失い、ゲゲ郎が目玉おやじとなるという悲劇的な結末を迎える。しかし、エンディングで描かれる水木が鬼太郎を抱きしめるシーンには、希望の光が込められている。これは原作『墓場鬼太郎』とは異なる展開であり、絶望の中にも救いを見出そうとする本作のテーマを象徴している。

本作が提示する問いかけは、現代社会にも通じるものがある。権力の濫用、社会的弱者の搾取、閉鎖的な共同体の病理など、描かれる問題は形を変えて今も存在している้。しかし同時に、水木とゲゲ郎の友情が示すように、人間の善性への信頼も作品の重要なメッセージとなっている。

結末に込められた意味は多層的である。水木の記憶喪失は、トラウマからの逃避であると同時に、新しい始まりの可能性をも示唆している。

また、ゲゲ郎が目玉おやじとなって息子を見守り続けることは、親から子への愛の永続性を表現している。そして何より、記憶を失った水木が鬼太郎を受け入れるという選択をしたことは、人間の本質的な善性への希望を示している。

『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』は、戦後日本の闇を描きながら、なお希望を見出そうとする優れた人間ドラマである。その普遍的なテーマと深い洞察は、現代の観客に強い感動と示唆を与え続けている。