闇に消ゆる者たちの物語 ―緒形拳が魅せる『必殺仕掛人 梅安蟻地獄』の世界―

闇の世界に生きる者たちの、哀しくも美しい物語である。「必殺仕掛人 梅安蟻地獄」は、1973年に公開された時代劇映画でありながら、その本質は深い人間ドラマを内包している。表の顔と裏の顔を使い分ける主人公・藤枝梅安を、緒形拳が見事な演技で体現した作品である。

物語は、静かな江戸の夜に始まる。鍼医者として知られる藤枝梅安が、なじみの料亭からの帰り道、何者かに襲われる場面から幕は開く。梅安は腕の立つ鍼医者として評判の男であるが、その実体は依頼を受けて人を殺める「仕掛人」であった。この襲撃事件を発端として、梅安は新たな闇の渦に巻き込まれていく。

仕掛人の元締めである音羽屋半右衛門(山村聡)から、梅安は一人の商人の暗殺を依頼される。その標的こそが、佐藤慶演じる伊豆屋長兵衛であった。ろうそく問屋として表向きは成功を収めている伊豆屋だが、その急速な出世の裏には、どのような闇が潜んでいるのか。梅安は興味を持って、この依頼を引き受けるのである。

調査を進める中で、梅安は一人の浪人と出会う。林与一が演じる小杉十五郎である。小杉は、医師・山崎宗伯への復讐を誓っていた。小池朝雄が冷徹に演じる宗伯は、ある遊女の母を犯して自殺に追い込んだ張本人であり、小杉はその仇を討つべく、宗伯の動向を探っていたのである。

本作の眼目となるのは、豪華な脇役陣による重厚な演技である。佐藤慶は、成り上がり商人の内に秘めた闇を見事に表現し、小池朝雄は冷酷な医師役を不気味な魅力で演じている。山村聡演じる半右衛門は、梅安の元締めとして威厳と人間味を併せ持つ存在感を示した。

一見無関係に見える二つの事件は、やがて意外な形でつながりを見せる。伊豆屋と宗伯には、誰も知らない重大な過去があった。かつて紀州藩で起きた権力争いの中で、二人は藩主を毒殺するという大罪を犯していたのである。その後、伊豆屋は侍の身分を捨てて商人となり、この秘密を握って元家老たちから金を強請る日々を送っていた。

物語は、この真相の発覚とともに新たな局面を迎える。自分たちが狙われていることを察知した伊豆屋は、宗伯を甲府へと逃がすと同時に、別の殺し屋に梅安と小杉の始末を依頼する。二人は命を狙われる身となり、梅安の家に仕掛けられた「蟻地獄」の罠に陥るが、半右衛門の助力により危機を脱する。

クライマックスは、祭りの昼下がりに展開される。小杉は甲府まで宗伯を追い詰め、長年の恨みを晴らすべく決着をつける。

一方の梅安は、祭りの喧騒の中、やぐらの上で銭まきをする伊豆屋の後ろに忍び寄る。群衆の歓声が響く中、梅安の放った針が伊豆屋の急所を突き、その体は虚空へと投げ出される。熟練の仕掛人による完璧な殺しの瞬間であった。

本作の魅力は、何より緒形拳の圧倒的な演技力にある。普段は下世話で女好きな鍼医者を演じながら、仕事モードに入ると見せる鬼気迫る表情の変化は、まさに緒形拳という俳優でなければ成し得なかった演技であろう。

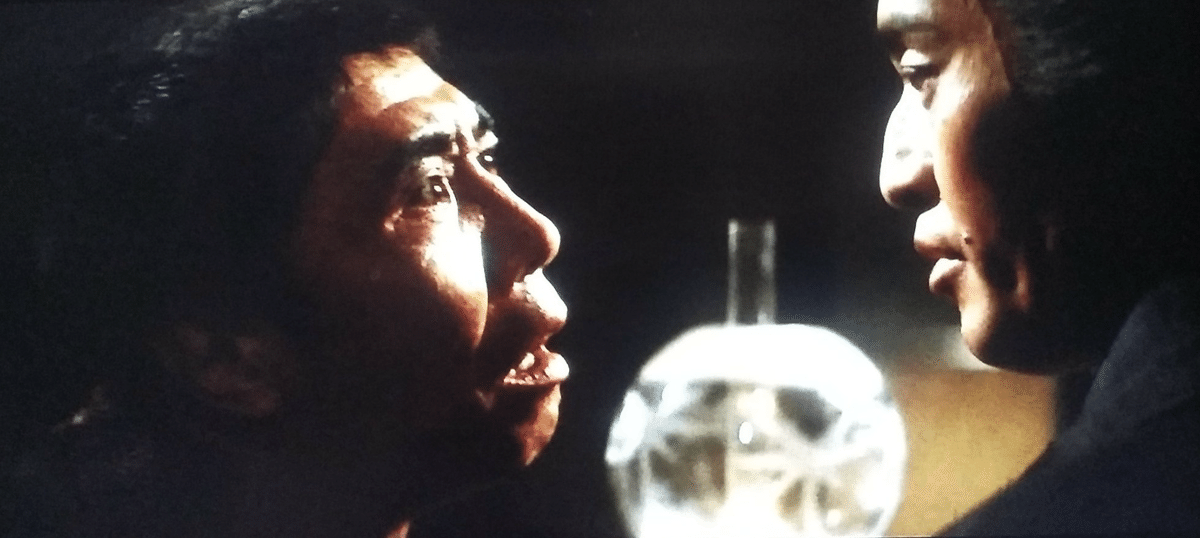

特に印象的なのは、小杉に自身が殺し屋であることを打ち明けるシーンである。そこで見せる凄みのある表情は、梅安という人物の複雑さと底知れぬ恐ろしさを完璧に表現しており、観る者の心に深く刻まれる。

物語の構造も秀逸である。渡辺祐介監督は、梅安による伊豆屋暗殺の依頼と、小杉による宗伯への復讐という二つの軸を、緻密に絡み合わせながら展開していく。この重層的な物語構造により、単なる時代劇の枠を超えた奥行きのある作品として成立している。

また、本作は権力と金の問題を鋭く描き出している。伊豆屋の急速な出世の裏には、藩主暗殺という重大な罪があり、その後も元家老たちを脅して金を巻き上げるという卑劣な手段で富を築いていた。これは現代にも通じる権力の腐敗や経済犯罪への警鐘として読み取ることができる。

さらに注目すべきは、本作が描く人間の二面性である。梅安は鍼医者と殺し屋、伊豆屋は成功した商人と元侍、宗伯は医師と毒殺の共犯者というように、登場人物たちは皆、表と裏の顔を持っている。これは江戸時代という特定の時代を超えて、人間の本質を問いかける普遍的なテーマとなっている。

現代において本作を見直す時、その示唆するものは決して色褪せていない。むしろ、表と裏が複雑に入り組んだ現代社会において、より一層の説得力を持って私たちに語りかけてくる。それは本作が、時代劇という形式を借りながら、普遍的な人間のドラマを描き出すことに成功しているからに他ならない。

「必殺仕掛人 梅安蟻地獄」は、池波正太郎の原作を、名優たちの演技と緻密な演出で見事に映像化した作品である。エンターテインメントとしての完成度の高さと同時に、深い人間洞察を内包した本作は、今なお色褪せることのない輝きを放っている。それは、闇の中で生きる人々の哀しみと美しさを描き切った、稀有な傑作なのである。