ゴヤ第1〜第4版画集 読書記録

最近ある美術館にてフランシスコ・デ・ゴヤ(1746−1828)の版画作品に出会って、興味が湧いて版画集を読んでみました。

まずはゴヤの経歴を簡単にまとめます。

1746 アラゴン州サラゴサ県フエンデトドスで金メッキ職人の息子として生まれる

1764 サン・フェルナンド美術アカデミーの奨学生試験を受けるが落選

1766 再び同じ試験を受けるが落選

1770 バルマの美術アカデミーの試験を受けるが落選

1773 マドリッドで、バイユーの妹ホセファと結婚

1775 王立タペストリー工場の下絵を描き始める

1779 初めて王に謁見、その後、宮廷画家を希望する書類を提出するも却下

1788 カルロス三世死去、カルロス四世即位、ゴヤ宮廷画家に任命される

1791 秋にアンダルシアに行き大病を患い、それが原因で聴覚を失う

1798 第1版画集『ロス・カプリチョス』発売(2日後に販売中止)

1801 アルバ公爵婦死去、『着衣のマハ』『裸のマハ』制作。

1802 王に『ロス・カプリチョス』の原版等の献上を申し出、受理

1810 第2版画集『戦争の悲惨』制作開始

1814 異端審問所が『着衣のマハ』『裸のマハ』のことでゴヤを召喚

1816 第3版画集『ラ・タウロマキア(闘牛術)』を出版

1820 第4版画集『ロス・ディスパラテス』制作開始

ラ・タウロマキア(闘牛術) ロス・ディスパラテス』

谷口江里也 著/フランシスコ・デ・ゴヤ 版画

未知谷 発行所

ゴヤはなかなか遅咲きだったようで、何度も美術試験に落ちて宮廷画家となったのは42歳のときでした。

当時の画家というのは王侯貴族などからの発注を受けて作品を制作するのが通常で、宮廷画家となるのが彼らの目標だったそう。

きっと色んなバイトをしながら暮らしてきた苦労人なんだろうなと思います。

しかしそんな彼が生きた時代は、隣国フランスにナポレオンが現れ、王が処刑されるという大革命の時代でもありました。

王様お抱えの画家になることを目指してきたものの、もはや王の絶対的な権力も確かなものではなくなり、いつかは民衆が権力を持つ時代が来るだろう、そんな先見の明があったゴヤは『ロス・カプリチョス』を作り発売しました。

しかしその過激な内容が反感を買い、2日で発売中止に。

当時のスペインはかなり敏感になっていたでしょうし、ましてや宮廷画家であるゴヤがそんな作品を出すのもかなりリスキーなことだったはず。

それでも彼はこの作品を生み出し、またその後も版画集を作り続けます。

彼は版画作品を作ることで一体何を残そうとしたのか。

興味を持たれた方はぜひ谷口江里也氏が著した以下の版画集をお勧めしたいです。

版画と共にゴヤの残したコメントと、スペインの文化や闘牛に精通した谷口氏の解説などもついていて初心者にも優しい内容になっています。

『視覚表現史に革命を起こした天才ゴヤの第一版画集 ロス・カプリチョス』

『視覚表現史に革命を起こした天才ゴヤの第二版画集 戦争の悲惨』

『視覚表現史に革命を起こした天才ゴヤの第三・四版画集 ラ・タウロマキア(闘牛術) ロス・ディスパラテス』

ここからは私の感想です。

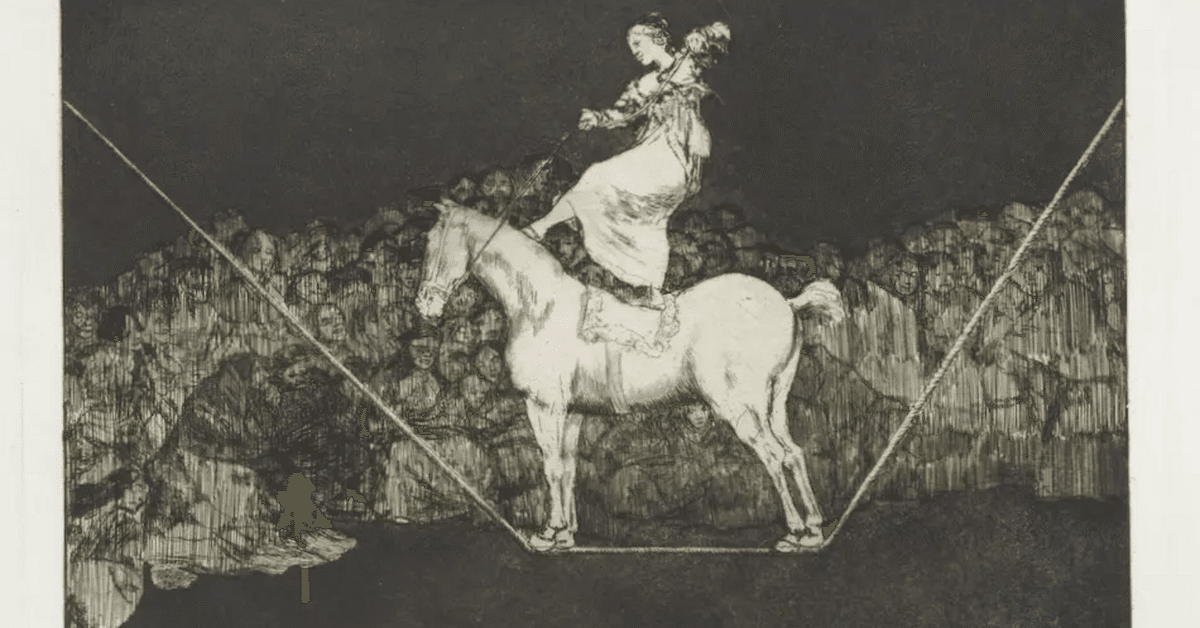

元々ゴヤに興味を持ったのは美術館で版画作品を見たからで、そのきっかけになったのは『ロス・ディスパラテス』のNo.20『ぎりぎりのディスパラテ』です。

余談ですが、ネットで調べるとこの『ロス・ディスパラテス』は『妄』という和訳がついているようで、美術館のキャプションにもそう記されていました。

作品名もキャプションがどうだったか怪しいですが、ネットでは『几帳面の妄』という和訳が出てきます。

何だか伝わる雰囲気が全然違うのですがスペイン語はさっぱりで、どうしてこうも違う和訳になっているのかについては分かりません。

ただこの作品が印象に残ったのは学芸員さんの説明が面白かったからです。

この画の説明を簡単にすると、綱渡りをする馬に乗った女性が馬の手綱を立った状態で引きながらバランスを取っていてその周りを無数の観客が取り囲んでいる状況が描かれています。

しかし全体的に黒塗りの背景に、馬と女性が白く浮かび上がる感じで、観客は暗闇に包まれてやや表情が分かりにくいです。

学芸員さんはこの画を「一見軽技ショーか何かと思うのですが、よく見ると綱が地面に着いていて観客は一体何を見せられているのでしょうね」と説明していました。

たしかに…一体何を見せられているのだろう…

更に学芸員さんは「このゴヤの『妄』という版画集は他の版画集と比較しても一貫したテーマが掴みにくく、学者の中でも意見が割れていて一体何を描きたかったのか分かりにくい不思議な作品が多くあります」といったことを言っていました。

ふううむ気になる…

そんなことがあって上記に書いた版画集を読んでみました。

私としては第四版画集の他の作品も知りたい!ぐらいの軽い気持ちだったのですが、ゴヤが生きた混乱の時代とそこでゴヤが貫こうとした信念、彼の真っ直ぐで曇りのない眼を通じた版画に触れて、現実世界を離れその純粋な感情の塊に直接的に触れられてしまうような世界に引き込まれました。

戦争の悲惨さを描いた第2版画集なんかは特に暗い感情が渦巻いていて、元気のない時に見ると辛いかもしれません。

それでも彼が今よりずっと監視や統制の目が厳しい時代に、お金を稼ぐためではなく、ただただこの見たものを残したいという気持ちで作り続けたこの版画集がもっと多くの人の目に触れられたらいいなとも思います。

とはいえ『ラ・タウロマキア』なんかは手に取りやすいかも知れないですね。

スペインにおける闘牛という芸術の中の芸術について、ゴヤと谷口氏の熱量が混ざり合っていることもあり遠いスペインに思いを馳せながら妄想の膨らむ版画集でした。

ゴヤの版画集の面白さは、見たものそのままを写すだけでなくゴヤがそこに何を見出したものを妄想できる楽しさにあると思います。

観察者として優れた彼の目に映る人間の醜さ、優しさや脆さ、そういったものは普遍的で今を生きる私たちにも共感できるもののはずです。

今回は版画集についてだけ触れましたが、ゴヤといえば『着衣のマハ』『裸のマハ』をまつわる事件や、黒い絵シリーズでも有名な画家です。

彼を知れば知るほど興味が湧いてくるような気がしますね。

作品の技術的な凄さは美術に疎い自分には少し難しいのですが、思想や信念といった人間としての話の方面からまた色々本を読みつつ深めていきたいものです。