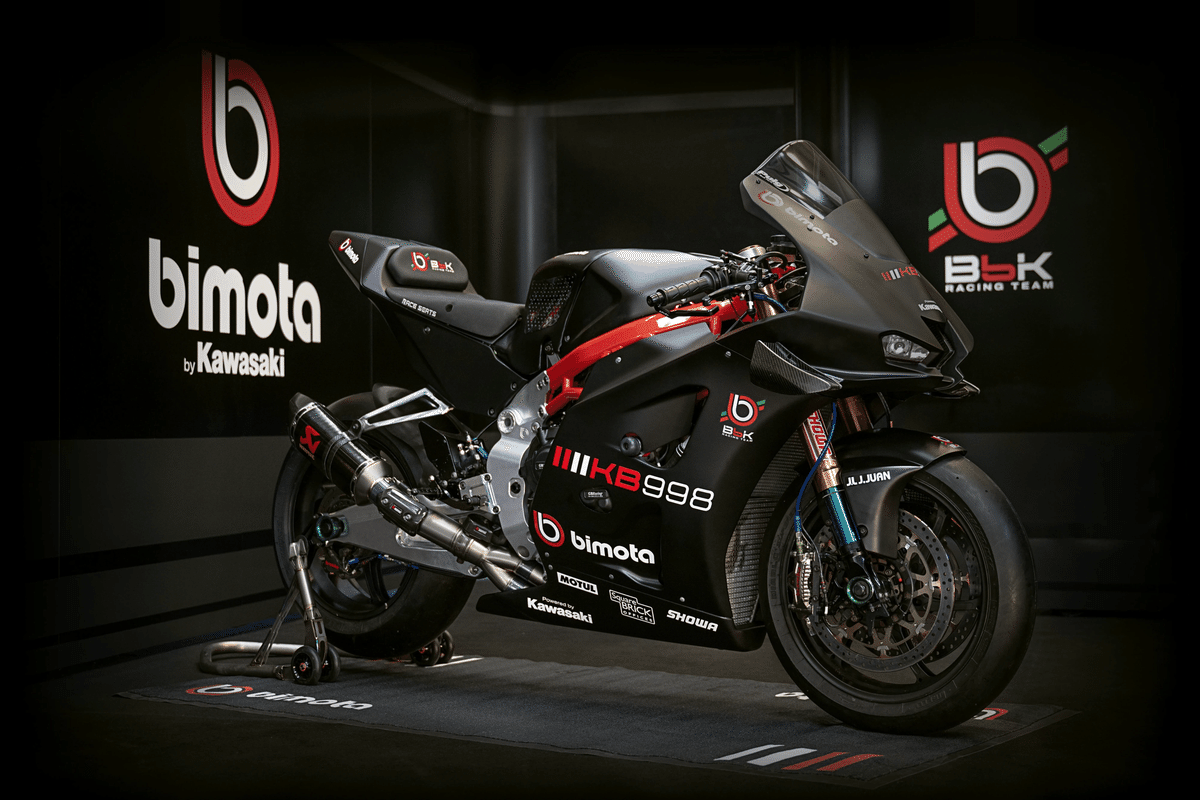

ビモータ・KB998 Rimini

11月5日、EICMA(ミラノショー)において、ビモータbyカワサキの2025年WSBK参戦車両、KB998の公道版である、KB998 Rimini が発表されました。ビモータのHPでは諸元も公開されています。今回は現時点で公開されている情報からKB998を考察したいと思います。

名称は単にKB998ではなく、KB998 Riminiのようです。Rimini(リミニ)というのはビモータの本社所在地の地名です。ドゥカティの「パニガーレ」も本社工場所在地の地名に因んだものですが、それに倣った格好でしょうか。

500台限定生産

ビモータのHPにも記述がありますが、500台の限定生産です。これは来年BbKRTがWSBK参戦に使用する車両のベースモデルとしてFIMのホモロゲーションを取得しなければならず、そのために最低限必要な生産台数です。

FIMのホモロゲーションを取得するためには、申請時に125台、参戦初年の12月31日までにさらに125台、翌年12月31日までにさらに250台、合計500台を生産する必要があります。もしこれを満たせない場合、生産には猶予が与えられますが、その間の成績はあくまでも暫定のものとなり、最終的に生産台数を満たせなければ成績は取り消されてしまいます。御存知の通り、ビモータはこれについて「前科」があります。2014年、ビモータはこの年限りで設定されていたEvoクラス(車体はSBKクラスと同等、エンジンはSTK1000クラス同等の低コスト車両)にBMW S1000RRのエンジンを搭載したBB3で参戦しました。当時Evoクラスにもワークス参戦していたカワサキとクラスタイトルを争いましたが、最終的な生産台数はわずか26台にとどまったため成績は取り消されてしまいました。当時のビモータが生産台数を満たせなかったのは財政状況がかなり悪化してたためですが、今のビモータにはカワサキの後ろ盾があるのでさすがに同じ轍は踏まないでしょう。

ウイングレットは可変式

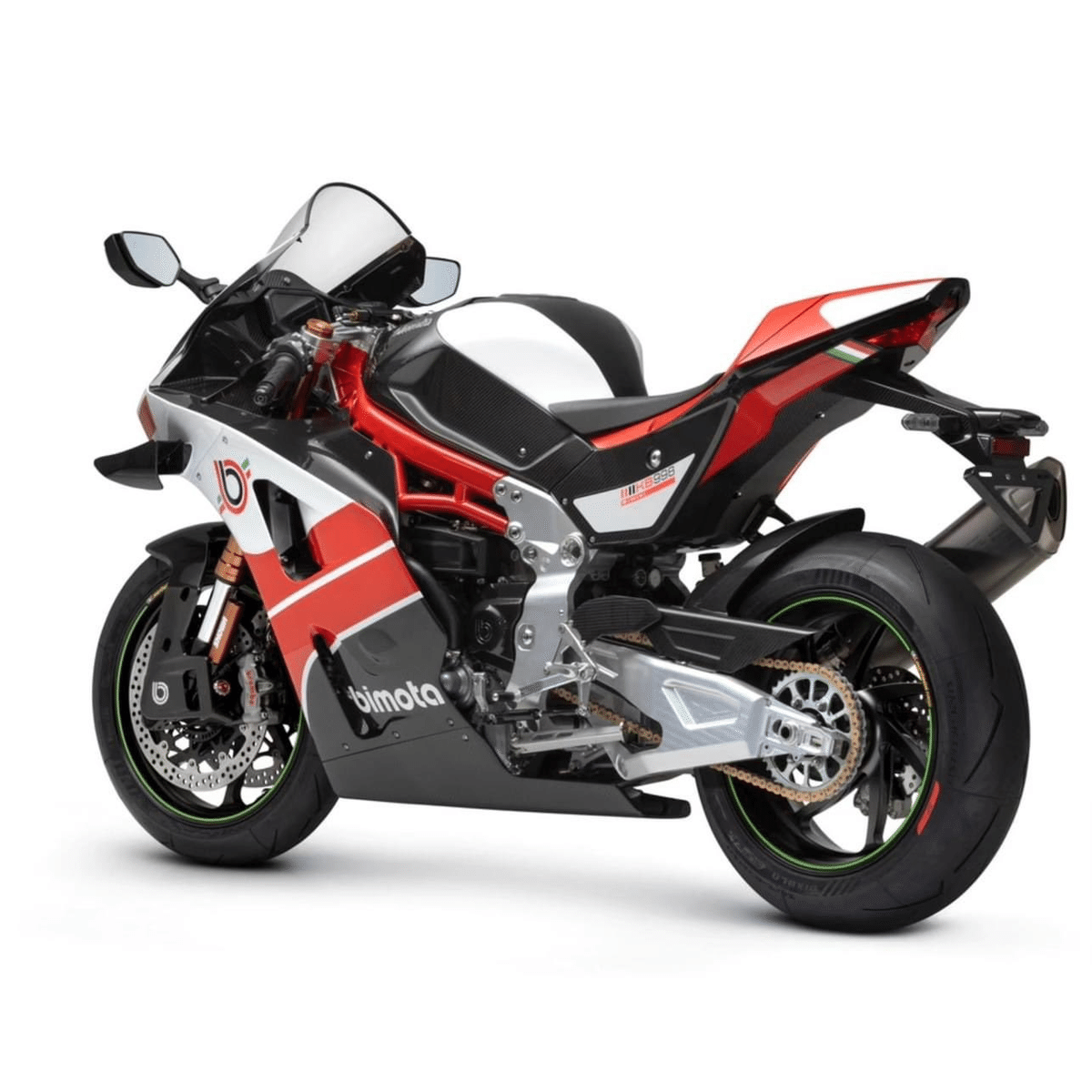

カラーリングは過去のビモータ伝統の赤と白、そして黒を基調としていますが、黒い部分はカーボン模様になっているのでクリア塗装のようです。ウイングレットは両端部分が別体になっていますが、この別体部分が可変式で速度に応じて角度が変わります。低速からの加速段階ではウイリー抑制のため起こし、速度が乗ってきてからは空気抵抗を減らすため寝かす、といった制御をするようです。MotoGPでは可変・可動のウイングは禁止されていますが、WSBKにはそのような規定は無く、市販車に装備されていれば使用可能です。

ZX-10RRとの共通部品

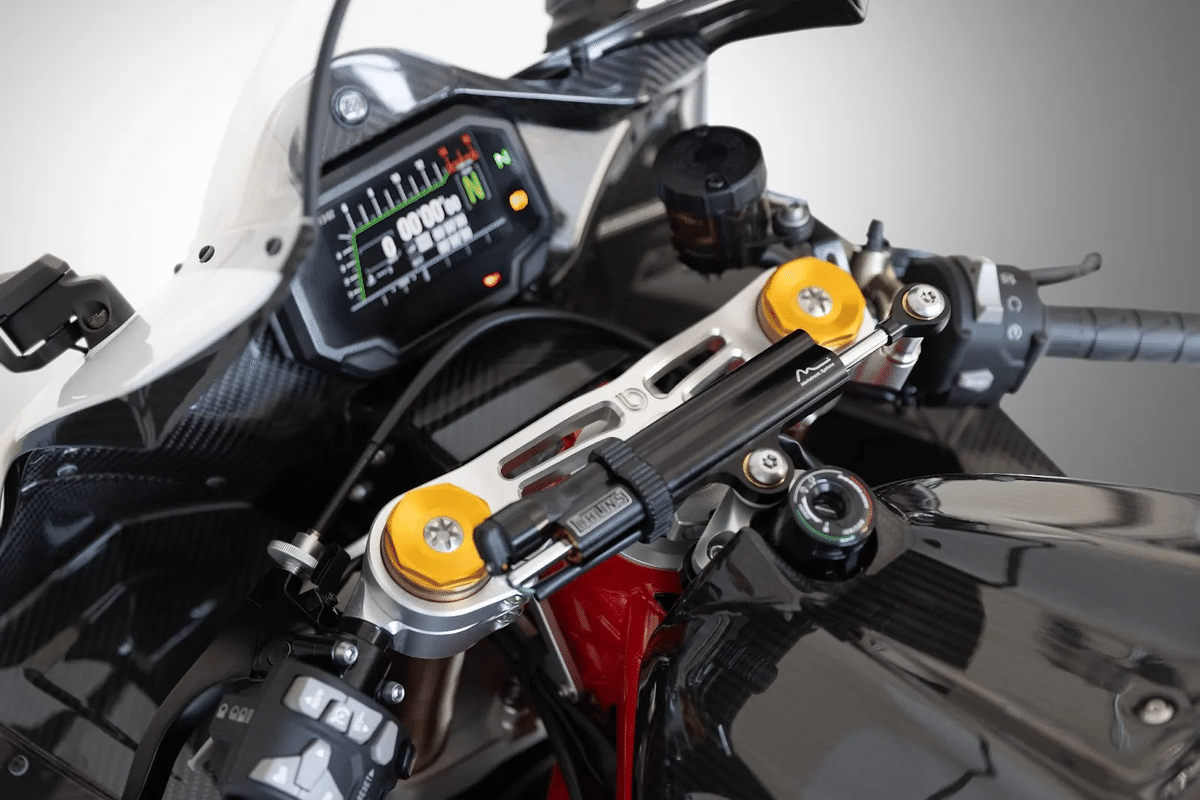

カワサキ傘下となってからのビモータの他の車両同様、エンジン以外にも同一エンジンのカワサキの車両と共通の部品があることがわかります。ヘッドライト、ポジションランプ、テールランプ、バックミラー、リアウインカー、ブレーキ、メーターパネル、ステアリングダンパー、スイッチボックス、ドリブンスプロケット、前後ホイール等がZX-10RRと共通であることが見て取れます。さらに、燃料タンクも塗色こそ違いますが形状が良く似ており、容量も同じ17Lなので恐らく共通部品でしょう。側面からのシルエットがZX-10RRとよく似ているのにはこの影響もあるでしょう。

ホイールは共通ですが、リアタイヤはZX-10RRの190から200にサイズアップしています。リアフェンダーは装着されているウインカーは共通部品ですがフェンダー自体はカーボン製の専用品です。

排気系はアクラポビッチ製の専用品で、サイレンサーはCBR1000RR-Rの物に似ています。ZX-10RRではリアショックユニットを水平に近い角度で装着するホリゾンタルバックリンクサスペンションの採用でスイングアームピボット下にキャタライザーを収めるスペースを確保していましたが、KB998のリアショックユニットは一般的な垂直方向に近い角度で装着されており、ZX-10RRのような位置にキャタライザーを収めることはできません。そのためキャタライザーはテールパイプに内蔵されていると思われます。

エンジンスペックはZX-10RRと同じ?

公表されているスペックを見ると、エンジン性能はすでに発表済みの2025年型ZX-10RRと同一です。この2025年型ZX-10RRは2024年型と同一仕様でカラーリング以外の変更点はありません。

ただ、KB998でもこの数値が全く同じというのは色々と釈然としないものがあります。まず、前述の通り装着されているマフラーが全くの別物です。これとZX-10RRの標準の物と、全く同じ性能になるとはちょっと思えません。なので現時点で公表されているスペックは暫定のものかもしれません。

この2024年以降のZX-10RRのエンジン性能については色々と謎が多いので、後半別枠で取り上げたいと思います。

電子制御は専用品の可能性が高い

ウイングレットが車速に応じて可変することから、電子制御は専用品であることが考えられます。単純にZX-10RRの電子制御パッケージがそのまま流用されているのであれば、ウイングレットはバリアブルエアインテーク(VAI、いわゆる可変吸気ファンネル)同様、ZX-10RR標準のECUでは動かせないからです。

2024年型ZX-10RRのVAIがレース専用であることは当初2023年型と併売されており、純粋にレース使用目的で購入する層を対象にしていたように思えるのでまだわからなくもありません。レース用ECUに換装しないとVAIが動作しないのも、標準のECUにはVAIを動作させるための機能が無く、どうせレースで使うのであればレース用ECUに換装されてしまう標準ECUにはコストを掛けられないためだと考えればそういう選択もありだと思います。ただ、KB998ではそれは通用しないでしょう。販売価格はまだ公表されていませんが、ZX-10RRよりもかなり高額になるでしょうからコストダウンは理由になりません。

ウイングレットを速度に応じて可変させるにはそれ用の制御が別途必要で、ZX-10RRの標準ECUの出力系に空きがなければ別のハードウエアが必要になるでしょうし、空きがあったとしてもソフトウエアは書き換えなければなりません。ウイングレットを動かせるのであれば、VAIも動作させることができるでしょう。

また、EURO5+にも対応しなければなりません。2024年以降、新型車両を欧州市場で販売するにはEURO5+に準拠しなければならないのでKB998もEURO5+対応は必須です。現状、ZX-10RRはEURO5には対応していますがEURO5+への対応という話は出ていません。EURO5+はEURO5から排ガス規制の数値は変わっていませんが、自己診断システムの強化やキャタライザーの性能監視が必須なのでECUは新しくしなければならないでしょう。

ビモータの公表している写真には、メーターパネルの液晶画面が写ったものがあります。この画面はZX-10RRのものと同じですが、電子制御が専用品であれば、画面の表示も変更されると思われます。電子制御で可変するウイングレットがあるのですから、ウイングレットの角度を画面に表示するぐらいはしてもよいのではないでしょうか。

エンジンはどうなる?

現時点で何も明らかにされていませんが、エンジンにどれだけ手が入っているかというのは非常に興味深いところではないでしょうか。現時点でビモータが公表しているエンジンに関する諸元はZX-10RRと全く同じですが、さすがに他社の最新車種の性能に見劣りすると言わざるを得ないのでこのままというのはちょっといただけません。また、WSBKのホモロゲーションマシンという車両の性格上、市販車の状態ではZX-10RRと全く同じエンジンにはならないと考えます。

2024年のWSBKでカワサキは、レギュレーションの改定によりクランクシャフトを大幅に軽量化、レブリミットも500rpm引き上げられ、コンセッションの適用によってカムシャフトのアップデートも行えたので2023年に比べ大幅に戦闘力が増した感がありますが、それでもストレート勝負ではドゥカティ、BMW、ホンダには苦戦を強いられていました。アレックス・ロウズによると、レブリミットは増えていてもほとんど違いは感じられず、シフトダウン時以外はあまり恩恵は無かったそうで、チームマネージャーのギム・ロダもクルーチーフのペレ・リバもピークパワーは殆ど変わっていないことを認めています。更にロウズの話では、これ以上のパワーアップは信頼性を損なうためできていないとのことでした。したがって、これ以上のパワーアップを行うには通常の改造範囲外の部品の変更、つまりスーパーコンセッションパーツを利用することになるでしょう。

スーパーコンセッションパーツはBOPを目的として、通常の改造範囲に縛られない改造部品を認めるものです。ZX-10RRのエンジンの基本設計は2011年型にまで遡り、グリッド上では最も古いエンジンです。そのためスーパーコンセッションパーツを使用してもドゥカティやBMW、ホンダのパワーを上回るのは流石に厳しいでしょう。それでも少しでも差を詰められるのであれば、やらない手はありません。カワサキがこれまでに入手している3つのスーパーコンセッションパーツが具体的に何なのかは公表されていませんが、この中にピストンやコンロッド等、通常のレギュレーションでは変更が禁じられているエンジンの内部部品が含まれていると考えられます。

最終戦終了後に行われたヘレスのテストでは、来季グリッド上唯一のZX-10RRに乗るカワサキワールドスーパーバイクチームのギャレット・ガーロフが2日目に2025年シーズン用の新しいエンジンをテストしています。ガーロフは年内一杯ボノボアクションBMWとの契約が残っているのでまだコメントは聞けませんが、プセッティ監督は2024年のエンジンとは明確にパワーが違うと述べているので、このエンジンにスーパーコンセッションパーツが使われている可能性は極めて高いと言えるでしょう。そして、同じテストを走っていたKB998に搭載されていたエンジンもこれと同じ物でした。

KB998はZX-10RRと同じエンジンを搭載していても別の車両です。ZX-10RR用のスーパーコンセッションパーツはあくまでもZX-10RRに限って認められている物であり、他の車両には使えません。なのでFIMが特例として認めでもしない限り、カワサキがこれまでに獲得しているエンジンに関するスーパーコンセッションパーツはKB998では市販車の時点で実装されている必要があります。このスーパーコンセッションパーツ由来の部品が標準で実装されているかいないかが、市販車におけるZX-10RRのエンジンとの違いとなるでしょう。これについては引き続き続報を待ちたいと思います。

2024年型ZX-10RRスペックダウンの謎

カワサキはすでに2025年型のZX-10RRを発表しています。今回発表されたビモータKB998Riminiはこの2005年型ZX-10RRのエンジン諸元をそのまま引き継いでいるのですが、2025年型ZX-10RRのエンジン性能には不可解な点があります。

2025年型ZX-10RRは2024年型からカラーリングが変更されただけで、2024年型と同一仕様です。この2024年型ZX-10RRは年式こそ2024年型ですが、WSBKでは2023年の参戦車両です。バリアブルエアインテーク(VAI)、いわゆる可変吸気ファンネルが装備され、HP上では言及されていませんがFIMのホモロゲーション車両リストの変更点には2次バランサーのキャンセルも記述されています。

当時全くと言ってよいほど話題にならなかったのですが、この2024・2025年型(モデルコードZXT02T)は2021〜2023年型(ZXT02N)よりも出力が4ps(2.9kW)、トルクが1N・m(0.1kgf・m)低下しており、さらにこれらの数値は2021年以降のZX-10R(ZXT02M)よりも低くなっています。本来、ZX-10Rの上位バージョンであるはずのZX-10RRの方が性能が低くなってしまっているのです。

なぜこのようなことになってしまったのでしょうか?以下、記述が冗長になってしまうので年式の代わりにモデルコードの末尾の文字を使用します。

ZX-10RR(T) で新たに装備されたVAIはレース用ECUでなければ動作しないのですが、市販状態では高回転域に適した、吸気管長が短い状態で固定されているので最高出力に影響するとは考えられません。また、バランサーがキャンセルされたのは損失の減少なので出力面ではプラスの要素です。なので出力が向上することはあっても低下するというのはおかしな話です。これらの変更が出力を下げる方向に作用するとは思えません。

では年々厳しくなる排ガス規制の影響でしょうか?調べてみると、EURO5+の適用は2024年以降の新型車と2025年以降の販売が対象のようです。ZX-10RR(T)は年式こそ2024年型ですが、販売は2023年からで、2024年末まではEURO5対応車種として販売可能なので、ZX-10RR(N)とZX-10RR(T)で排ガス対応の内容を変える必要は無いはずです。そもそも、同じ2025年型であるZX-10R(M)は2021年の発売時からEURO5対応で性能値は変わっていないので、排ガス規制対応の影響というのも辻褄が合いません。

正直、この件については謎は深まるばかりです。VAIを低速側に固定した性能、という話ならまだわからなくもないのですが。この件についてもしご存じの方がいらっしゃればコメント欄でお教えいただけると幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご指摘、ご感想等ございましたらコメントをいただけると幸いです。