空手普及何年という「プロパガンダ」

ここ最近「空手普及何年」という言葉を耳にすることが多い。100年だったり120年だったり、「誰の」、「どの出来事」を起点にするかで計算が異なるようだ。

さらにその「空手普及何年」という主張は、昨年も聞いたし一昨年も聞いたように思うのだが、繰り返し主張することになにか意味があるのであろう。

空手(手、唐手)は、もともと「町方」の武術であった。町方とは首里、那覇、久米、泊のことである。琉球士族は基本的にこの4区のいずれかに居住していた。

唐手の担い手は士族だったから、それが稽古される場所は彼らが居住する町方であった。

一方、前回見たように本部御殿で地方出身の者が御殿奉公を通じて唐手を習い、郷里に戻って唐手や唐手踊りを伝えた事例があった。これは唐手の地方への伝播を確認できる最初の事例である。

というのも、御殿奉公は明治12年(1879)の廃藩置県で終わったからであり、したがってパッサイ踊り(「亀の甲」)はそれ以前に伝わったはずだからである。

唐手の大衆教育という点では、明治31年(1898)に糸洲安恒に先立って唐手を私学校で教えた浦添御殿の浦添朝忠の功績も忘れてはいけない。

学校教育以外で、大衆に直接唐手を公開演武した事例では、大正7年(1918)の武術鼓吹団の演武がある。

この種の琉球舞踊や沖縄芝居といっしょに唐手演武を行った事例は他にもあって、本部朝基や喜屋武朝徳と思われる人物も出演していた。

同じ大正7年3月21日には、本部朝勇、喜友名親雲上、山根のウスメー(知念三良)が沖縄県師範学校に招かれて唐手や古武道の演武及び批評会が行われた。批評会は今日のワークショップのようなものだったのであろうか。

あまり話題に上らないが大正13年(1924)に、那覇の大正劇場で、沖縄県下の唐手の大家が一同に会して開催された演武大会があった。本部朝勇と上原清吉もこれに出場している(『武の舞』)。この演武大会には、祖堅方範も出場して証言しているので、その存在は「クロスチェック」されているわけだが、なぜか空手史研究者の興味から外れているようだ。この規模の大会は、戦前では沖縄武徳殿の開殿式(1939)くらいしかほかになかったのではないであろうか。

本土での唐手の紹介としては、大正3年(1914)に東京大正博覧会で「琉球の唐手」が演武されたという記録が残っている。この博覧会の総入場者数は約750万人だったから、相当数の人が唐手を観覧した可能性がある。

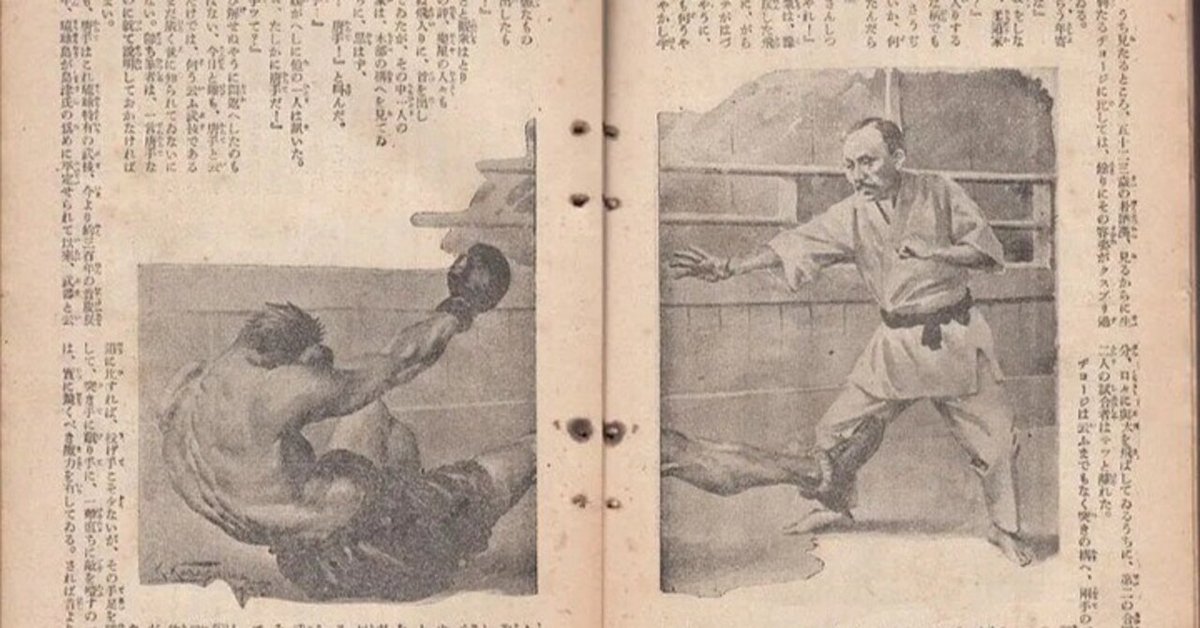

しかし、本当に大多数の日本国民が唐手の存在を知ったのは、鳴弦楼主人著「肉弾相搏(う)つ唐手拳闘大試合」という大正14年(1925)の『キング』記事においてである。

この記事で本部朝基が京都で外国人ボクサーを唐手で倒した逸話が紹介された。この記事がなければ、おそらく唐手は普及が10年遅れたか、そもそも普及せず、沖縄という一地方のローカル武術としてほそぼそと残っていただけかもしれない。

なぜなら、多くの人は語りたがらないが、それまで本土で唐手は「不人気」だったからである。唐手の稽古は型ばかりで退屈で、武術としても不完全だというのが当時の本土の武道家たちの主な見解であった。

そうした見解に対して、唐手は武術としても完全で、実戦性を有していると証明したのが本部朝基の勝利であった。屋部憲通は昭和2年(1927)にハワイで次のように語っている。

屋部翁の談に依ると琉球拳法「唐手」は唐手と稱するも唐より傳はりしものにあらず昔は神手(かみて)と言ひ、琉球特獨〈ママ〉のもので、従来のボクシング柔道、劍術其の他の武術が凡(すべ)て攻撃本位で防禦の點に缺けてゐるに比し唐手は攻撃と防禦を兼備し、一分の隙も見せず護身用としては最も完全なものであると云ふことである、屋部翁は其の一例として先年京都でロシヤの拳闘家ヂョーヂが本部サールーに一撃の下にノツクアウトされた當時の模様を型で説明した。

上記によると、唐手が攻防を兼備し、護身用としても最も完全なものである証拠として、「本部サールー」の勝利を屋部先生は例に挙げて解説したとある。

おそらく屋部先生は「朝基が勝利してくれたおかげで、唐手の面目がたった」と思われたのであろう。実際、本部朝基の勝利は他の唐手(空手)家たちにも恩恵があった。いや、むしろ朝基以外の空手家のほうが大いに恩恵を受けたというべきかもしれない。

さて、『キング』発売から来年でちょうど100年になる。しかし、おそらく何らかの「政治的な事情」で、この勝利は無視されるかもしれない。

もちろん、『キング』記事の存在は大きかったが、空手(唐手)の普及は上で見たように多くの人々の努力の蓄積によってなされてきた。屋部先生のハワイでの実演もその一例である。したがって、その功績を1人だけに帰するべきではないであろう。もしそのような主張が行われたのならば、それは一種のプロパガンダだと見なさざるを得ないのである。