知花公相君

YouTubeに珍しい型の動画がアップロードされていた。それは遠山寛賢の「知花公相君」である。遠山先生は、この型を知花朝章(1847 - 1929)から学んだ。

知花朝章は、首里の知花殿内の当主だった人である。殿内とは親方や親雲上といった上級士族の邸宅並びにその家柄を指す。知花は廃藩置県後は首里区長等を務めた政治家でもあった。知花朝信(小林流開祖)は、知花朝章の親戚に当たるらしい。

大正3(1914)年、遠山先生は首里小学校の教員をしていたときに、知花朝章からこの知花公相君を教わった。

遠山先生は当時、首里当蔵町の空き地で青年達に空手を教えていた。知花朝章は散歩の途中、その練習風景を時々見学していたそうで、その関係で2人は知り合いになった。

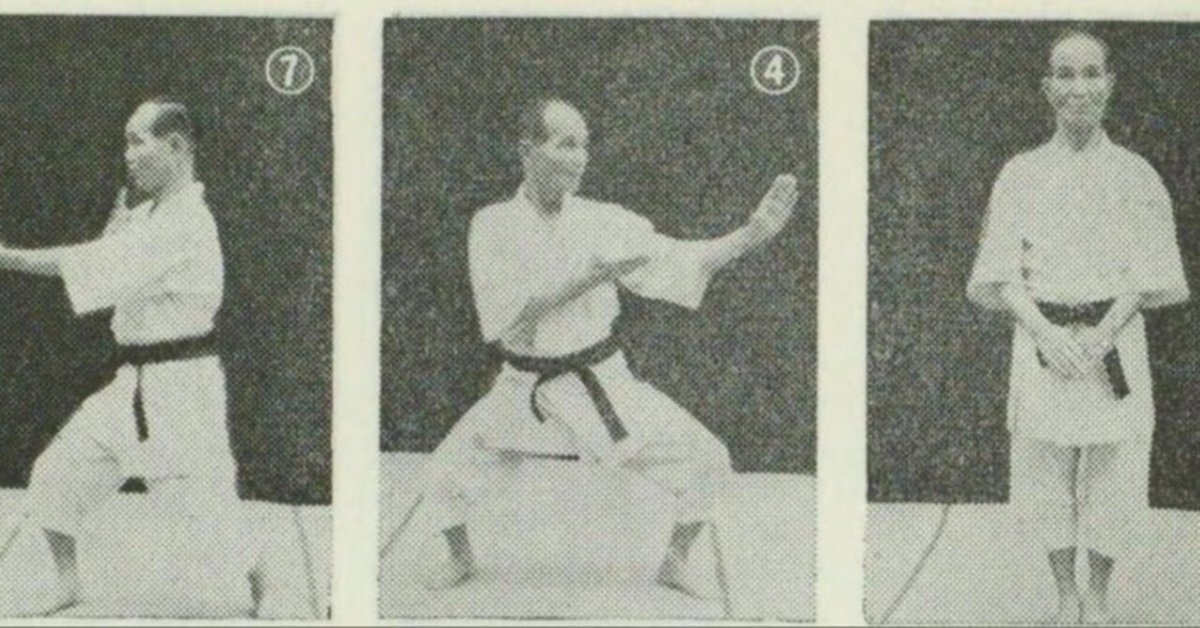

筆者は知花公相君を実際に見たことはないが、立ち方のかなりの部分が猫足立ちではなくナイハンチ立ちのような、自然に腰を落とした立ち方によって構成されているようである。動画では、最後のほうで(1:14あたり)、少しだけ猫足立ちが用いられている。ナイハンチ立ちの使用は遠山先生の写真を見ると、よりはっきりとわかる。

これを今日広く普及している、糸洲の公相君(公称君大)と比較すると、糸洲の公相君では猫足立ちの使用が増えていることに気づく。それゆえ、本来の公相君はナイハンチ立ちが基本だった可能性がある。

遠山先生は、知花公相君について、「知花家に伝わるその派の公相君」と述べている(『空手研究』30頁)。つまり、この型は首里の名門、知花殿内に家伝として伝わっていた型である。

したがって、知花公相君は、来歴のはっきり分かる、数少ない「非糸洲系統」の首里手の型なのである。

糸洲先生はピンアンを創作され、また旧来の型にも様々な改変を行った。しかし、その改変箇所について、糸洲先生は記録を残されなかったので詳しくわかっているわけではない。

貫手を拳に改めたとか、上段突きを中段突きに改めたとか、いろいろな説がある。猫足立ちも糸洲先生によって増えた可能性がある。知花公相君のような古流首里手の型と比較すれば、糸洲先生の改変箇所がよりはっきり見えてくるかもしれない。

追記:

この記事をアメブロで初めて書いて以降、競技空手でも知花公相君が演武されるようになった。ただその構成を見ると、競技用にアレンジされているようである。

参考文献:

空手研究社編『空手研究』第1輯、興武館、昭和9年。

出典:

「知花公相君」(アメブロ、2016年9月25日)。