本部朝基は泊手?

最近は少なくなったが、一時期本部朝基は泊手だとする説を多く見かけた。本部流や本部家がそうした主張をしたことはないし、山田辰雄、丸川謙二、小西康裕、中田瑞彦といった本部朝基に師事した方々からも聞いたことがない。本部朝基自身、自らの空手(唐手)を泊手と称したことは著書でもインタビューでも一度もない。それゆえ、一体どこからそうした主張が出てきたのか不思議に思っていた。

本部朝基『私の唐手術』(1932)の著者略歴には、糸洲安恒、佐久間(佐久真正起)、松村宗棍、松茂良興作の4氏に主に師事したと書かれている。このうち前3氏が首里、最後の松茂良先生だけが泊の出身である。つまり、3:1で師事した先生は首里のほうが多いのである。

そもそも当時首里手、泊手、那覇手という呼称があったかも不明である。これらの呼称が一般化したのは昭和に入ってからである。本部朝基は首里と那覇で力や敏活の重視において異なる傾向はあったが、これをもって異なる「唐流儀」があったかのように主張するのは誤りであると述べている(注1)。

また、糸洲安恒は唐手は昭林流と昭霊流の二派に由来すると書いているが、中国ではその存在が確認されていないし、最近では『武備志』の記述の誤読であるという指摘も出ている。

日本武道における「流儀」というのは、一般には開祖がいて、開祖や歴代師範が定めた技法が流儀の「形」として制定されている。しかし、首里手、泊手、那覇手には決まった開祖もいなければ、制定された型もない。

「首里手ではナイハンチやピンアン、那覇手ではサンチンの型を基本とするではないか」と言われるかもしれないが、そうした傾向は1920年代以降に固定化しただけで、昔は首里でもサンチンを稽古していたし、那覇でもナイハンチが稽古されていたかもしれない。

そもそも歴史的に見ても、首里の糸洲先生が那覇の長浜や泊の城間に師事していたように、各地域間の技術交流は頻繁に行われていた。したがって、首里士族が稽古していたものが首里手という、ゆるやかな分類でしかなく、仮に那覇や泊の先生に師事していてもそれは首里手なのである。

では、本部朝基は泊手だとする説は誰が唱え始めたのであろうか。いろいろ調べてみると、どうも松林流の長嶺将真がそう唱え始めたようである。

私は「首里手」の喜屋武朝徳先生(1870-1945)、「泊手」の本部朝基先生(1871-1944)の直弟子として、両先生から長い間指導を受けたが、喜屋武先生は「首里手」中興の祖と言われる松村宗棍先生(1809-1896)の直弟子であり、本部先生は、「泊手」中興の祖と云われる松茂良興作先生(1829-1898)の直弟子に当り、私は松村宗棍先生、松茂良興作先生の孫弟子になるわけで、両先生の偉業と人間像を永く顕彰する意味で、昭和22年(1947)7月、松村、松茂良の一字を以って、松林流空手道興道館と命名したのである。

上で述べたように、本部朝基は確かに泊の松茂良先生に師事していたが、首里の3氏にも師事していた。喜屋武先生も父・朝扶、松村先生に師事していたが、泊の松茂良先生や親泊親雲上にも師事していた。

つまり、両人とも首里、泊の先生にそれぞれ師事していたわけで、喜屋武が首里手、本部が泊手と分けるのはそもそも誤りなのである。では、長嶺先生はどうしてこのような単純化を行ったのであろうか。

筆者は長嶺先生はそれほど深い考えはなく、松林流という自流儀を宣伝するための、いわば「キャッチコピー」として単純化したのではないかと考えている。

もともと長嶺先生は「公相君流」を流派名にしていた。戦前の大日本武徳会へはそう申告していたらしい(注3)。しかし、長嶺先生が学んだ北谷屋良のクーサンクーは、糸洲のクーサンクー大とは異なる。そもそも喜屋武先生の手自体、糸洲派から「田舎手」としばしば揶揄されていた。また泊手も戦後の首里の空手家たちからは異質なものとして扱われる傾向にあった。

おそらくそうした戦後の沖縄空手界の風潮をはねのけるために、流派を宣伝するキャッチコピーとして上記のような単純化が行われたのではあるまいか。松林流の型への批判はいまでも首里の各派からは聞こえてくる。そうした批判はもちろん不当なものであるが、どうやったらそれを克服できるのかと考えた場合、簡単なことではない。そのため手っ取り早い手段として上記の単純化が行われたのであろう。

つまり、松村と松茂良の二大家の孫弟子として、「松」の字をつけて松林流と命名したという主張をスムーズに行うためである。その結果、本部朝基の著書が当時絶版だったことも相まって、1975年以降、「本部朝基は泊手」とする誤った説が急速に広まったのが真相である。

注1 本部朝基『私の唐手術』東京唐手普及会、1932年、2、3頁。

注2 長嶺将真『史実と伝統を守る沖縄の空手道』新人物往来社、1975年、81頁。数字は原文では漢数字。

注3 藤原稜三『格闘技の歴史』ベースボール・マガジン社、1990年、664頁。

前回の記事で、本部朝基は泊手だとする説は、長嶺将真の著書が出版された1975年以降に広まったということを明らかにした。では、それ以前はどうだったのであろうか。

戦後の1945年以降1975年以前に出版された空手書籍はそれほど多くはない。また多くは技術解説が中心で歴史解説は全くないか、ごく簡略に述べたものが多い。

そうした中で、筆者が調べた限りでは、本部朝基を泊手と記述したり、その師匠を松茂良興作のみに限定した文献は一つもなかった。例えば、大家礼吉『図解説明:空手道入門』(1951)には、以下の一文がある(注1)。

更に、松村先生・松茂良先生・糸洲先生・安里先生等に、御指導を受けられた大家、本部朝桂先生、本部朝基先生の御兄弟や、……

朝桂は朝勇の誤記である。また、小西康裕『図解空手入門』(1952)には以下の文章がある(注2)。

尚、序でに故本部朝基先生について一言すれば先生は、琉球の首里に明治三年王族の分家である本部安司(アンズ)の三男として出生、十六歳から空手を始め、伊知地、石峰、佐久間、國頭(クンジャン)、泊の松茂良、松村等の諸大家に師事して大成されたのである。サールの異名をとつた程この道の達人として空手を語るものの忘れてはならない特異の存在であつた。

伊知地(イチジ)は糸洲の誤記であろう。糸洲は方言でイチジと発音するからである。石嶺(伊志嶺)には赤平、儀保、寒川と3人いると以前書いたが、上記がその内の誰を指すのかはわからない。

國頭(クンジャン)は、「武士・本部朝基翁に「実戦談」を聴く!」(1936)の記事において、本部朝基が国頭親雲上に師事したと語っている人物のことと思われる。

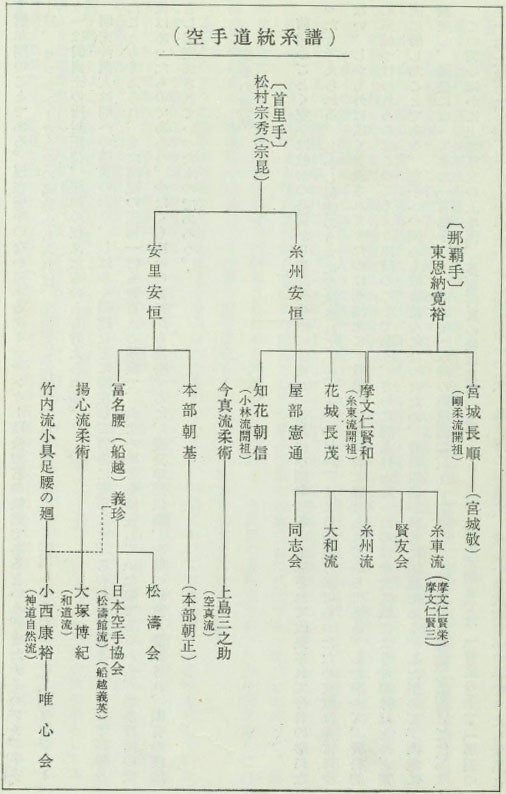

また、『日本武道全集. 第5巻 (柔術・空手・拳法・合気術)』(1966)では、文章の説明はないが、以下の空手道系譜図に本部朝基の記載がある(注3)。

これによると、松村宗棍→安里安恒→本部朝基→本部朝正という系譜になっている。安里の名前は大家礼吉の本にもあった。本部朝基は著書では安里に師事したとは特に述べていないが、短期間習った可能性はある。本部御殿(王族)の地位ならば、安里を招聘することは可能だったであろう。

このように、長嶺先生の本以前は本部朝基は首里、泊の著名な空手家多数に師事したと記述されていた。首里手や泊手という文言は見当たらないが、これは戦後間もない頃はこうした分類はそれほど普及していなかったからであろう。実際、首里手、泊手、那覇手という言葉を広めたのは長嶺先生だったのではないかと筆者は考えている。

以上から明らかなように、本部朝基を「松茂良興作だけに師事した」、「泊手」、「自己流」とする説は長嶺先生の本以降に広まったのである。それ以前は、首里、泊の多くの大家に師事して大成したと紹介されていた。

戦後の沖縄では――すでに戦前からその傾向はあったが――、本部朝基を妬むさまざまな誹謗中傷があった。本部朝基が「実戦派」として組手を重視し、幾度も掛け試しを行い、すでに20代の頃から沖縄中にその名を轟かしていた一方、大半の空手家は型稽古に専念して組手は全く行わないか、ごく限られた範囲でしか稽古しなかった。

それゆえ、彼らが本部朝基に打ち勝つ方法は手っ取り早く悪口を流すことであった。長嶺先生もおそらくそうした流言を信じたのであろう。空手の文献の多くは戦災で失われたし、長嶺先生が集めていた資料も戦争ですべて失った。いわば、記憶と沖縄での噂話を頼りに本を書くしかなった。そうした状況のもとで執筆されたので、間違った情報を含む本部朝基に関する記述が長嶺本を通じて広まったと思われる。

注1 大家礼吉『図解説明:空手道入門』文雅堂書店、1951年、22頁。

注2 小西康裕『図解空手入門』川津書店、1952年、177頁。

注3 今村嘉雄、小笠原清信、岸野雄三編『日本武道全集. 第5巻 (柔術・空手・拳法・合気術)』人物往来社

、1966年、448頁。

出典:

「本部朝基は泊手?」1、2、(アメブロ、2022年7月16、17日)。note移行に際して加筆。