3Dプリンターのサステナブルな印刷生活 その3 ~洗浄、後片付け~

ほったらかしでも大丈夫

印刷終了!

印刷が終了した後、すぐに処理を始めたほうがいいのかどうか気になります。

これまで何度か試したのですが、半日程度なら放置しても問題ないようです。

段ボールをかぶせてあるので暗室状態でフードで溶剤も揮発しにくいためだと思います。

作業は換気扇を付けて

作業の前にまず換気扇をON。

その後、フードを外して中のにおいがもれないようにふせた状態で置きます。

作品とご対面。上手くできてそう^^

ニトリル手袋をはめる

ここから先は、レジンを触ってしまうかもしれないため、必ずニトリル手袋をはめて作業をします。

(※水洗については自治体の規則に沿った対応をお願いします。)

まず厚手の広告紙をプリンターの手前に敷いてその上に向かって外します。

プラットフォームには未硬化のレジンが少し残っていて、傾けると必ず数滴こぼれるので、広告紙の上に滴るように外します。

後は広告紙ごと流し台へもっていければここで一息付けます。

ここで溶剤のにおいが漏れないように、外してあったプリンターのフードを装置にかぶせます。

プラットフォームから作品をはがすためのスパーテル、

ロート

歯ブラシの先

洗浄開始

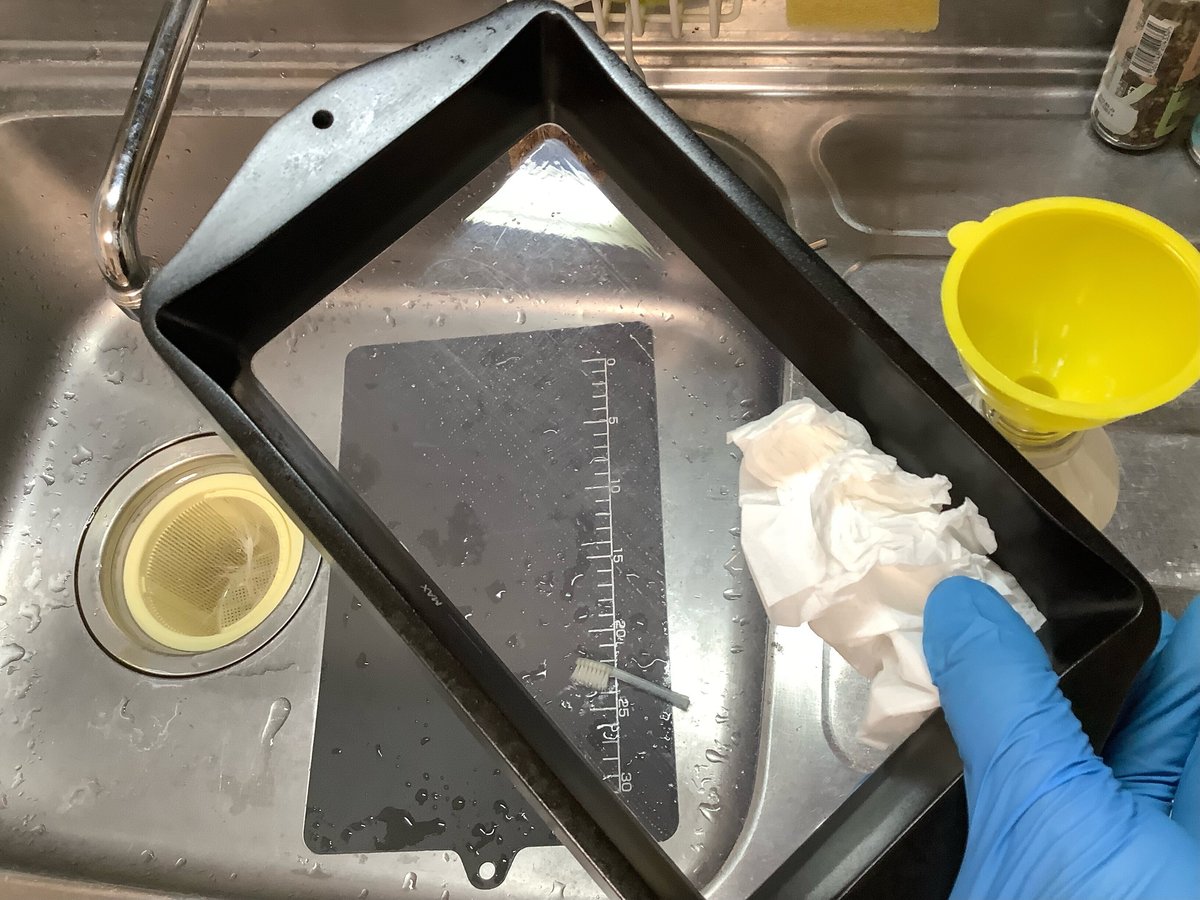

さあ洗浄開始です。まずプラットフォームにレジンが残っているので、ティッシュやぼろ布などである程度ふきとります。

次にお湯を出しながら洗浄します。

まずプラットフォームなどの金属部分を歯ブラシでこすってレジンをよく落とします。ただ、作品部分は歯ブラシで何度もこすっていると傷がつくことがあるので、ニトリル手袋でこすり洗いしてできる限りレジンを落とします。

仕上げに山の谷間にそって力を入れずに歯ブラシでレジンを落としていきます。深い谷の部分はレジンが残りやすいので注意しましょう。

作品をはがす

レジンをきれいに洗い落とせたら、プラットフォームから作品をはがします。

水量をぐっと減らしたお湯を作品とプラットフォームの間に当て続けます。

こうすると、温度が高いためレジンの粘度が下がり、スパーテルを割り入れた隙間に水が入り、はがれやすくなります。水量を落としているのは、スパーテルの差し込む角度をよく見るようにするためです。なるべく隙間に水平に歯を当てて角から攻めていきます。(底面積が広いとかなりの力が必要な場合があります。)

刃が半分ぐらいまで入れば後は軽く最後まで剥がせます

あとは、作品をお湯でもう一度よく洗ってから少し乾かすために、水のかからないところに置いておきます。

次にプラットフォームを分解して、隙間やレンチ穴の中のレジンを歯ブラシでよく洗います。

バットの中のレジンを回収

バットの中のレジンは暗室状態の中での作業だったため、光硬化はあまり進んでないと考えてレジンのボトルに回収しています。

500mLのレジンの空きボトルのふたを開けて、ロートを乗せてそこにレジンを流します。

残ったレジンを戻し終わったら外側に垂れたレジンがこぼれないようにティッシュで一拭きして流しに移動します

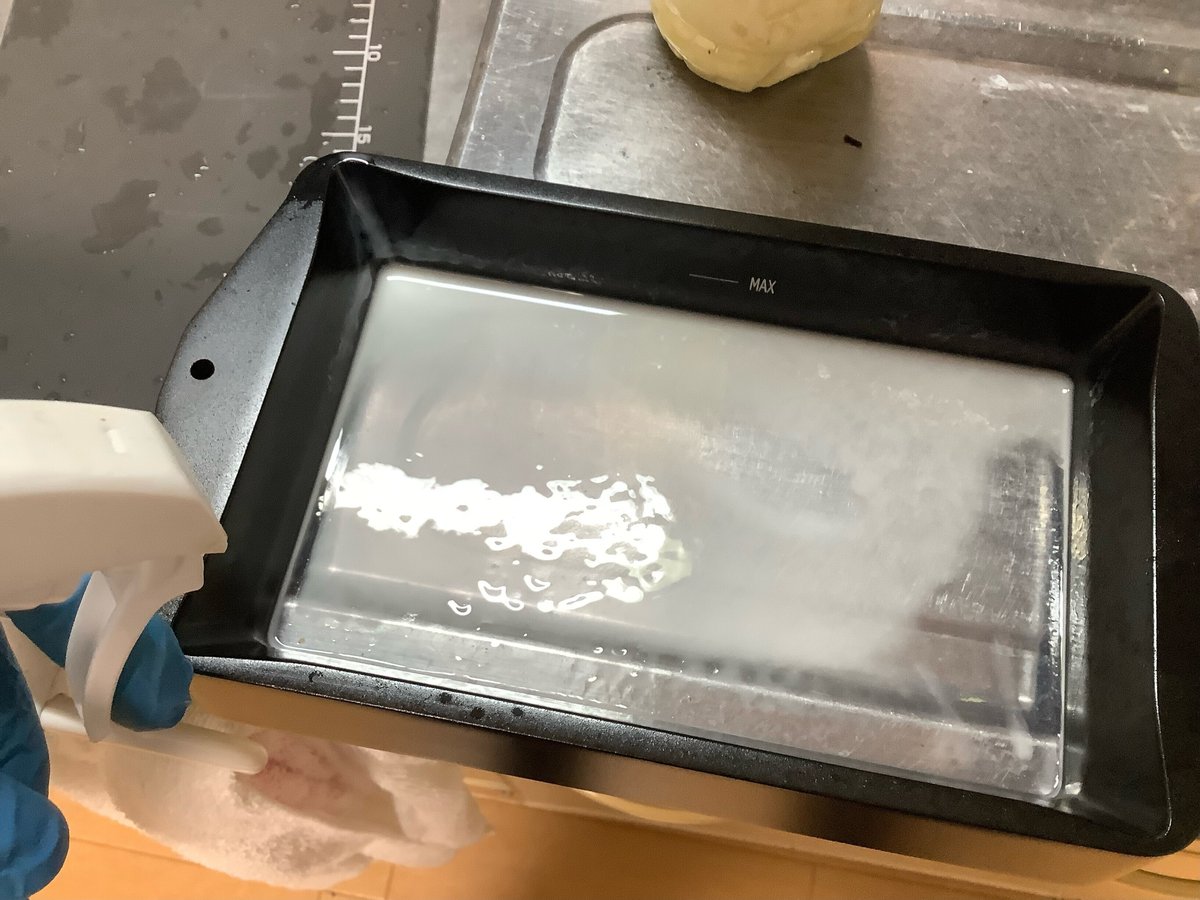

流しについたら消毒用のエタノールを吹きかけてレジンを落としていきます

レジンの残っている部分にスプレーすると

良く落ちます

きれいに洗浄できたらエタノールを全面にスプレーして、

ティッシュで残った汚れをふき取ります。

積もり積もって廃棄レジンボトルにはこんなにレジンがたまりました。

使用したロートもエタノールを含ませたティッシュを通して内側もきれいに拭きます。

ストックレジンを入れておいたボトルも同じようにレジンを回収してエタノール洗浄します。

洗浄したエタノールは廃棄レジンボトルへ

最後にたわしで流し台をよくこすって飛び散ったレジンをこすって落とします。

もと通り

これで元の流しに台戻ります。

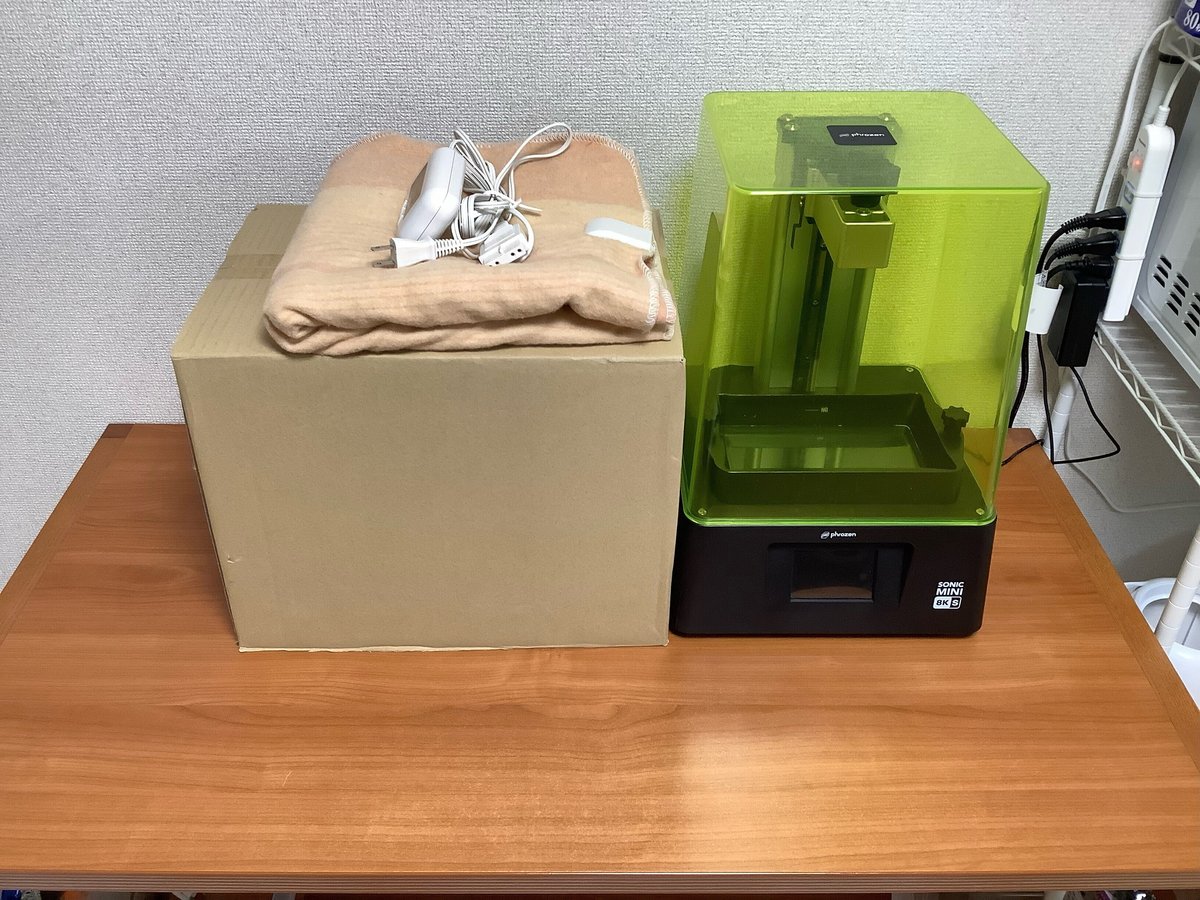

3Dプリンターのテーブルもこんな感じにきれいに元通り。

これでその1に戻れます^^

サステナブル〜

おまけ 作品の2次硬化方法

先ほど乾かしておいた作品の水気をティッシュでよくふき取ります。

SK本舗の2次硬化装置を使います。

表面、裏面は30秒、側面の4面は、奥に差し込んで5秒でいい感じに硬化します。

2次硬化は試行錯誤を繰り返して最適な方法を見つける必要があって、これはこれでなかなか難しいです。