1日目。台北市立美術館でエドワード・ヤンの回顧展「一一重構:楊德昌」。(19回目の台湾旅2023/09)

「劉山東牛肉麵」での食事を終えた後、台北駅からMRT淡水線に乗り、圓山駅で下車。そこから花博公園を横切って、10分ほど歩いて台北市立美術館へ。

9月27日。東京は今年のとんでもない暑さが少しましになった時期でしたが、台北はまだまだ蒸し暑くて、盆地特有の暑さに歩いているとじわじわ汗をかきます。

やがて辿り着いた今回の旅の目的地。

台湾を代表する映画監督のひとり、楊德昌(yáng dé chāng・エドワード・ヤン)の回顧展「一一重構:楊德昌」。

80年代に侯孝賢らとともに台湾新電影(台湾ニューシネマ)と呼ばれることとなる一連の作品群によって台湾映画界の変革を牽引し、20年ほどの活動期間で8作の長編とオムニバス1篇の監督作を残して2007年にわずか59歳で亡くなった楊德昌。

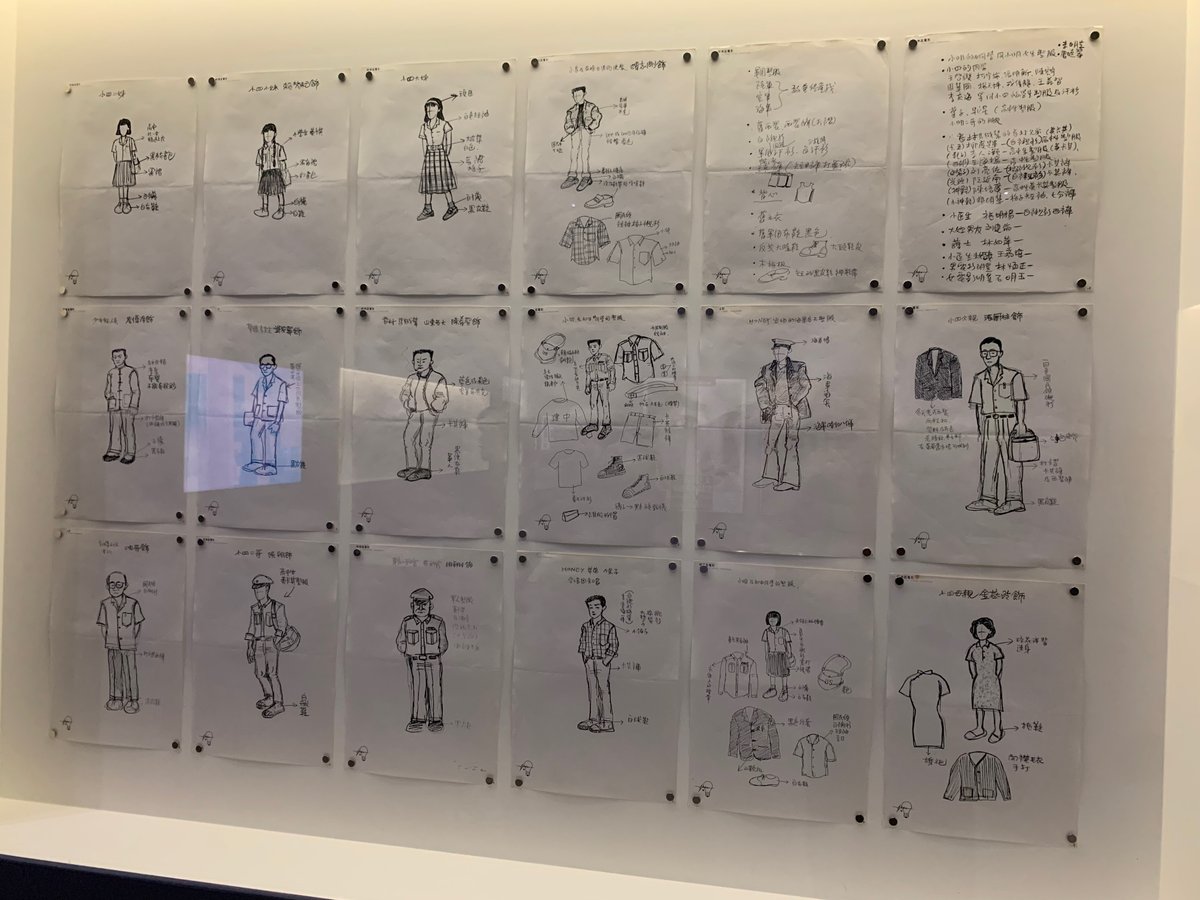

2019年に彼の夫人から寄贈された、撮影日誌や脚本等をはじめとする1万点以上にのぼる資料を3年かけて整理、研究し、彼が映画にもたらしたものは何だったのかを解き明かそうという試みです。

タイトルの「一一重構(yī yī zhòng gòu)」の「一一」は、2000年に公開された彼の遺作「ヤンヤン 夏の想い出」の原題であり、台湾の国語辞典をひらけば最初に飛び込んでくる、つまり物事の始まりを表す「一」と「ひとつひとつ物語る」というふたつの意味を込めたタイトルで、「重構」は再構築に近い意味であり、つまり楊德昌の映画作家としての歩みを「一からひとつひとつ再構築する」というような意味が込められているのだと思います。

単に映画制作に関わる文物を展示するような形の、映画にまつわる展覧会は、これまでもいくらでも見たことがありますが、本展はこのタイトルが示すように、楊德昌という映画作家の創作を構成する各要素をつまびらかにし、映画の構造を空間に展開して体感させるような構成になっていて、ただ知識を深めるだけではなく、会場を通過することが映画を観ることに相当するような、エモーショナルな経験としても機能していました。

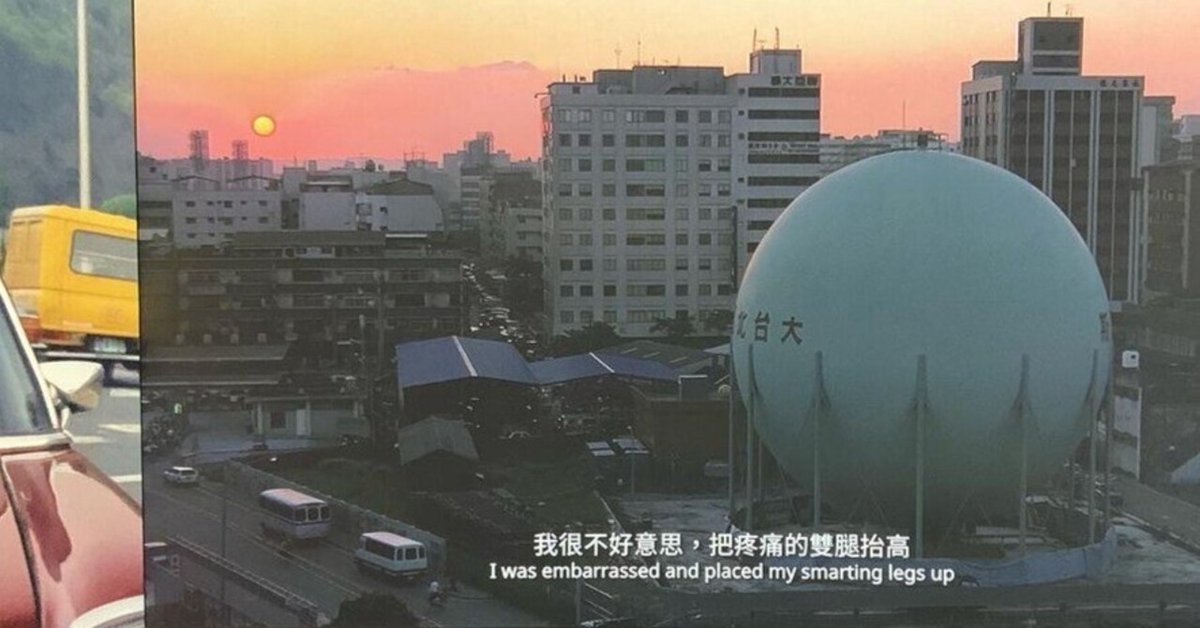

楊德昌の作品のロケ地巡りをしようと思っても、今はほとんど別の姿になっています。彼がその作品の多くを撮ってきた、台北という都市の移り変わりの速さと、むしろ楊德昌は、現代的であるが故にいずれ失われる、都市の刹那の風景を、選んで撮ってきたようにも思えます。

誰にも真似できない、彼ならではの都市の翳に向けられた視点、その中でうごめく人々が、それが悲劇であっても喜劇であっても恐怖劇であっても、ひたすらに経験する数々のストレスや失敗や後悔、そしてそうした辛苦を日々生きながら、ミスコミュニケーションを繰り返し、それでもなお誰かに対し自らを表現することをあきらめず、何かを伝え、人と繋がろうとする意思、といったような彼の作品に繰り返し現れるモチーフが、生涯を通して繰り返し推敲されたおおきなひとつの作品のように、場内に散りばめられていました。

ヘルツォークの書いた「氷上旅日記」を楊德昌が朗読した、

カセットテープの音源を聴くことができました。

彼が映画という芸術に何をもたらしたのか、そして何を成し遂げようとしていたのか、いまだに理解しきれない存在である楊德昌。

彼の残した作品に対する飽くなき探究心と、最大限の敬意と愛情のこもった、ずっと記憶に残るであろう展覧会でした。

Dreams of love and hope shall never die.

以下、展覧会よりさらにいくつか写真を。

晩年には「追風」というアニメ作品に着手して、そのテスト映像も展示されていました。

楊德昌の息子の誕生記念に、手塚眞が送った鉄腕アトムのアラームクロック。

彼の作った製作会社の名前「原子電影」もアトムから。どんだけ好きなの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?