ハーズバーグの動機づけ・衛生理論ってサービス設計時にも大事という話

みなさん、フレデリック・ハーズバーグさんはご存知ですか?

人のやる気やモチベーションは、「動機付け要因」と「衛生要因」からなる二要因理論を世に広めた方です。

もう少し補足させていただくと、仕事において『満足』を招く要素と『不満足』を招く要素が異なります。

僕たちの頭の中には、不満 ⇔ 満足 のように考えがちですが、正確には、

不満がある ⇔ 不満がない

満足していない ⇔ 満足している

こういう構図になっています。例をあげると、

社員が給与に対して会社に不満があるようだ。仕方ない。給与を上げて、会社に満足してもらおう。

この発想は成り立ちません。現にwevoxのクライアントで給与を上げたら会社の満足度があがっていないと嘆かれている社長さんとよく話ます。

社員が給与に対して会社に不満があるようだ。仕方ない。給与を上げて、不満を減らすか。生活水準は担保してあげないとな。

正確にはこうですね。不満を招く要素はマズローでいうと、『生理的欲求/安全欲求/所属欲求』くらいまででしょうか。流石に担保されていないと厳しいですね。

一方で満足を招く要素は『承認/自己実現』といった感じです。

https://www.motivation-up.com/motivation/herzberg.htmlより引用

要は、『不満を減らしても、楽しく働く動機にはつながらないよという』ことをいいたかったのですが、

これってUIやサービスを設計する上でも同じだなと。

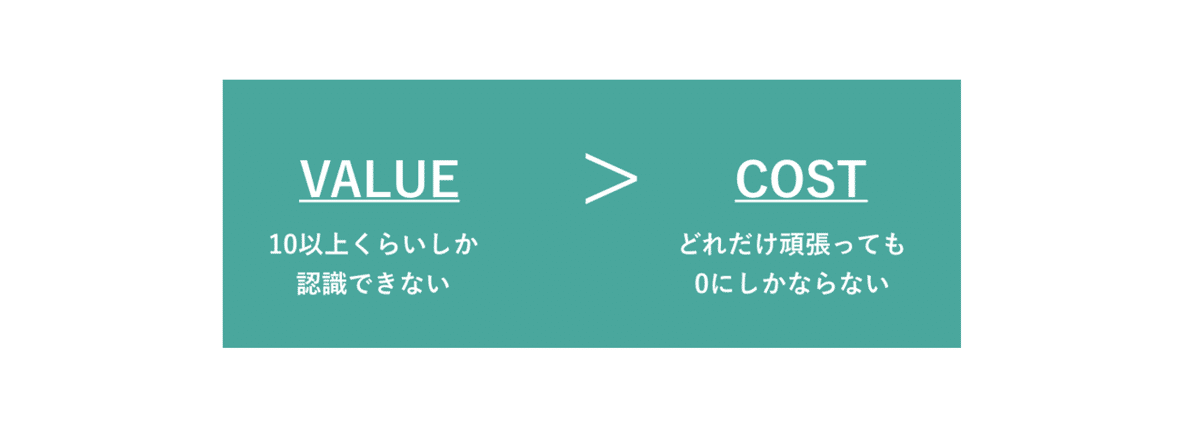

僕が好きなピクト図解では、コスト < バリューにならないと人は動かないし、サービスは買われないという話が書かれてます。

確かにそのとおり、人間の頭の中ではコスパが大好き&失敗したくないという軸が強いので、コスト < バリューにならないと駄目なんです。

でもコストに0にしてもバリューが増える訳ではない。

僕の頭の中では不等号がどっちを向いているかという物事で考えがちなのですが、コストはどこまでいっても限りなく0にまでしか近づかないし、それでバリューが増える訳ではない。この構造はハーズバーグと同じです。

感覚的には、コストが限りなく0 & バリューは1 = やれなくはないけど、やっても意味なさそうなものはユーザーが利用するという判断をしません。

最初にバリューを最大化して、コストを最小化する。

とにかくバリューを最大化することが最初で、どれだけユーザーの『やりたい!』を引き出せるか。次にコストを下げれるか、が重要なんだろうと個人的には着地しています。

どれだけ簡単でも、やったことによる価値を見いだせなければすぐに辞めてしまいます。新規事業でも『〇〇を画期的に簡単にできるサービスです』という話がありますが、『それ簡単になってもやりたい人いるの?』みたいな視点がかけているとやっぱり使われないものにしかなりません。

組織を強くするときも、まずは『社員の意欲を高めるための取り組み(VALUE)』があり、その後に『不満を0に近づけていく取り組み(COST)』をしないことには、駄目なんだなと改めて感じました。