あなたの家の窓の防犯対策はばっちりですか?防犯性を高める対策グッズを紹介!

こんにちは、もりおかです。

みなさんしっかり防犯対策をされておりますでしょうか?

この記事を書いているのは6月9日でロックの日ということで、今回は防犯性を高める対策グッズを紹介します。

まず、侵入窃盗についての現状の状況を確認していきましょう。

侵入窃盗の認知件数は、平成15年以降減少に転じ、令和元年は57,808件で前年比-7.9%と17年連続で減少しています。

このうち住宅対象侵入窃盗は、平成16年以降減少しており、令和元年は28,936件で前年比-8.2%と、同じく連続して減少しています。

しかしながら、一日当たり約79件発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。

へー平成14年から比べると、1/7程になっているですね!

住宅の防犯性能や、防犯カメラの性能の向上などいろんな要因があるでしょうが、減少傾向ではあるようですね。

しかしながら、1日に約79件が被害にあっていると考えると、いつ自分の家が標的にされるかはわかりませんね。

できるだけ、被害を減らせるように防犯性が甘い場所は対策を行いましょう。

次は侵入経路を見ていきます。

一戸建て住宅の侵入手段

1位無締まり(45.4%)、2位ガラス破り(37.5%)、3位ドア錠破り(2.9%)

なんと、無締まりが約半分近くあるのですね!

一戸建て住宅の侵入口

1位窓(57.0%)、2位表出入り口(17.5%)、3位その他の出入り口(16.2%)

こちらは圧倒的に窓!やはり、表から堂々というよりは、入りやすい窓を狙うということでしょうか。それでも、35%ほどは出入り口から侵入しているみたいです。

侵入手段と、侵入口から言えることは、しっかり戸締りを行い、窓の防犯を強化すれば侵入される可能性をグッと抑えられるということですね!

ということで、今回は防犯の中でも窓の防犯を重点的に紹介していきます。

窓の防犯

・ガラス破り、クレセント回し

オーソドックスな窓の侵入方法としてガラス破りがあります。ガラスを破って、クレセント(窓の締り具)を直接開ける方法です。クレセントは防犯用具ではなく、あくまでも窓を固定するための金物なので、クレセントを信用しすぎず、追加で防犯対策を行いましょう。

①ガラス破り防止フィルム

ガラス破りから窓を守ってくれるフィルム。一言にガラス破りと言っても、小さな穴をあけクレセントを回す「こじ破り」、バールなどの道具で強引にガラスを割る「打ち破り」、ガラスを焼き、熱くなったところに水をかけ割る「焼き破り」があります。全てを対策している商品を選びましょう。

また、一般的に、厚みが厚いフィルムの方が防犯性が高いです。

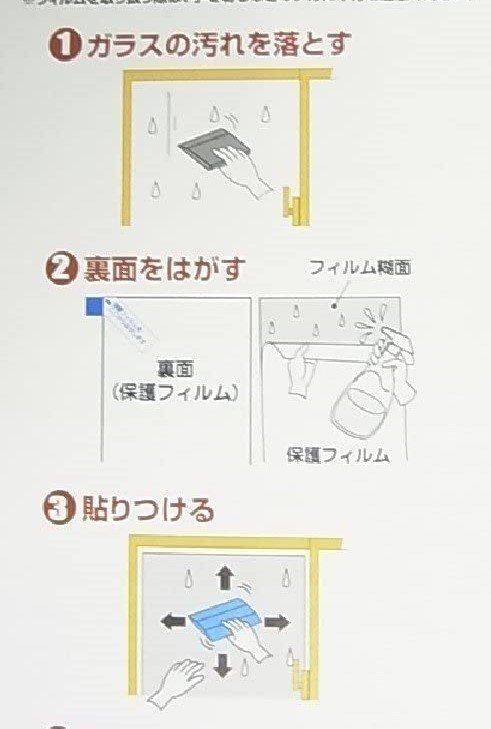

取り付け方は粘着剤がついており、水を窓とフィルムにたっぷり付け窓に貼りつけます。

クレセント周りだけでも効果はありますが、全面に貼ることをおすすめします。

また、凹凸ガラスやくもりガラス、網入りガラスなど、特殊なガラスには向かず、専用の商品がある場合もありますので、施工の前に確認しましょう。

凹凸ガラス用

②クレセントガード

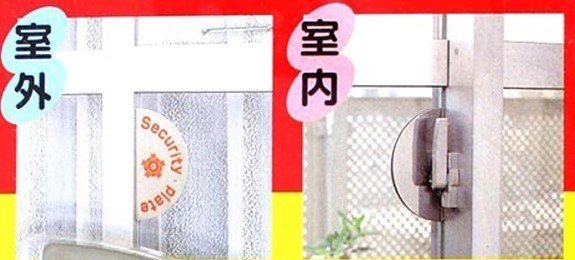

クレセントの位置を隠し、また防犯意識の高さをアピールできます。

基本的に泥棒は、簡単に侵入できる家を狙います。わざわざ防犯対策をしているリスクの高い家は狙わないため、泥棒の標的にされるのを回避できます。

③どろぼーセンサー

ガラスの破壊を検知して、センサーが反応音を鳴らすことで周囲に侵入を知らせます。

また、本体と付属のマグネットが離れることでも反応するので、もし施錠を忘れて窓を開けられた場合でも反応します。

さらに、センサーの裏側は侵入禁止のステッカーとなっているので、抑止効果があります。

・補助錠の取り付け

窓をクレセント以外にも複数の補助錠でロックすることによって、たとえガラスを破られクレセントを開けられても簡単に解錠できないようにします。

①ワンタッチシマリ

ワンタッチシマリは窓のサッシ部に取り付ける補助錠で、ワンタッチで開閉ができるので、簡単に窓の防犯性を高めることができます。

また、取り付け場所を少しずらせば、窓を少し開けることができるので、換気をしながら防犯対策もすることができます。

②ウインドロックZERO

窓枠に取り付け、窓を強力に固定することができます。取り付けのつまみを外すことができるので、万一ガラスを破られたとしても外からウインドロックを外し、窓を開けることができません。

つまみを隠しておけば、中からの施錠も可能なので、小さいお子様がおられる家庭でも窓からの転落防止に重宝する商品です。

まとめ

いかがでしたか?みなさんのお宅は窓の防犯しっかりされておりますでしょうか?

住宅侵入は危険で、金品の持ち去りはもちろん、泥棒と鉢合わせて命を狙われる危険もあります。

簡単にできる対策もありますので、防犯性を高め、侵入されにくい対策を行っていきましょう。