由緒ある左官技術を令和に蘇生させる「左官屋松心」の松本さんご夫妻

筆者が一時期、夢中になって見ていたYouTubeチャンネルがあります。それは、オーストラリアのジョン・プラントさんが運営している「Primitive Technology」です。この動画では、自然の中で見つけた材料を用いて、道具を製作したり家を建造したりしています。チャンネル登録者数は1000万人を超えており、世界中から注目を集めています。

筆者がこの動画に夢中になる理由は、材料を全て自然から調達し、材料費ゼロで成立させている点です。自然との共存とはこういうことではないかと感動した記憶があります。

今回、取材をさせていただいた松本さんご夫妻にこの動画の話をしたところ、哲朗さんも見たことがあったとのことです。そして、哲朗さん自身も自然から素材を集めて竈やレンガ作りに挑んでいます。ただ、去年までは全く別人だったというのです。

森川放牧畜産に出会ったことで、夫婦ともども自然と共に生きる喜びを知った松本さんご夫妻に話を伺いました。

父親の背中を見て目指した左官職人

西海市で「左官屋松心」を営む松本さんご夫妻。西海市生まれの哲朗さんは、左官職人をしていた父親の背中を見て育ちました。

「祖父が建てた和風の家を、何年かに一度、父親が壁の塗り替えをやっていたんです。その姿を見て、左官職人って面白そうだと感じていました(哲朗さん)」

そんな哲朗さんは、中学を卒業したのち、農業高校に進学します。

「とある理由で謹慎処分になってしまったんです。謹慎中に、なぜ左官職人になることを我慢してまで、高校に通わないといけないのかって考えていました。結果、高校を辞めて父親に弟子入りすることにしたんです(哲朗さん)」

ちなみに、なぜ「左官」と呼ばれるようになったかというと、諸説あるようです。最も有力だといわれているのは、奈良時代に宮殿の建築に携わる組織「木工寮」で、壁塗り職人は属(そうかん)という階級です。この属(そうかん)が変化して「左官」と呼ばれるようになったと言われています。

ただ、和風建築が減っている現代では、由緒ある左官の仕事も少なくなってきているそうです。

「今から思えば、自分が左官職人を目指した25年ほど前でも職人が少なくなっていると言われていました。今はますます減っています(哲朗さん)」

左官の世界はどれくらいで一人前になれるのでしょうか。疑問に思った筆者に哲朗さんは答えてくれました。

「だいたい5年で弟子あがりといわれます。でもそれはやっと基本を覚えたくらいです。私も独立して何年もたちますが、自分の仕事に100点をつけれたことはないですね。ゴールはまだまだ遠いです(哲朗さん)」

職人の道を極めるのは、一生涯かかるものなのかもしれませんね。

奥さんも魅了された左官の仕事

少し時間は遡りますが、哲朗さんと妻・美沙さんの出会いは2002年ごろ。カラオケボックスで初めて出会ったとのことです。今は子ども3人を育てながら、哲朗さんの仕事を手伝っています。

「最初は、軽作業や道具洗いの手伝いをしていました。それがだんだんとやることが増え、タイルの目地を埋めたりといった仕事もするようになりました。壁塗りはまだですが、楽しく仕事しています(美沙さん)」

美沙さんも魅了された左官の仕事。哲朗さんはその魅力をこう話します。

「同じ壁塗りにしても、同じものは二度とありません。たとえば、最近塗り替えたばかりの漆喰の壁を見て、同じ仕事をしてほしいと言われても無理です。幅も違えば、コテの当て方も違ってきます。毎回、世界でひとつの作品を作り上げていると実感できるのは、この仕事の魅力ですね(哲朗さん)」

たしかに、今では多くの家で見られる壁紙は、どこに貼っても同じ仕上がりになります。見た目にはリアルで、左官職人の仕事かと見間違うような壁紙もありますが、結局は、ほかにもどこかにあるものになってしまいます。

一方で、左官屋松心の仕事は、毎回世界にひとつだけの作品作りです。それだけに家主さんも思い入れが強くなるでしょう。

ただ、壁塗りや土間塗りにこだわっていると、今の時代では仕事は少なくなる一方です。

「森川放牧畜産に出会うまでは、売り上げのことを考えて、コンクリート擁壁づくり、コンクリートの土間工事、セメントを使う仕事は何でもやっていました(哲朗さん)」

志があり、腕の良い職人であっても、現代化の流れには逆らえないのでしょうか。

息子がきっかけで森川放牧畜産とかかわる

森川放牧畜産との出会いは、息子さんがきっかけなのだそうです。

「5年前に次男のクラスに、森川家の息子さんが転校してきたんです。2人は仲良くなって、よく遊ぶようになっていきました。なので私たちが最初に知ったのは、森川家の息子さんだったんです(哲朗さん)」

息子同士が友だちになり、森川家と松本家が接近するかと思いきや、すぐには距離は縮まりません。

「今年になってようやく、かかわりを持つようになりました。きっかけは、息子が森川家に泊りにいくことになったことです。息子を森川家に送っていくと、そこにはなおみちゃんの姿があり『うちには金はないけど肉はある』といわれ、肉を頂いたんです(美沙さん)」

日々、左官屋の売り上げのことばかりを考えていた2人にとって、なおみちゃんのその言葉は不思議なものだったそうです。その不思議な気持ちは、頂いたお肉を食べてさらに深まります。

「頂いた肉を食べた所、今まで食べた肉と全く違っていたんです。それまでは食べた後に胃もたれを感じてもいたけど、森川放牧畜産の肉はまったく胃もたれしませんでした。食べた後にこんなにすっきりした気分だったのは、生まれて初めてだったかもしれません(哲朗さん)」

お金が無いといいながら、お金持ちでも買えないような肉を食べている森川家を、ますます不思議に感じたとのことです。

その後、森川家と交流をするようになった2人は、BBQに招待されます。そこで初めて、森川家が放牧畜産を営んでいるのを知り、肉が多くある理由を知ったのです。

匂いのしない牛舎の秘密

森川放牧畜産の牛舎に行った時、哲朗さんはあまりの匂いの無さに驚いたといいます。

「子どものころから近くに牛舎がありましたが、遠く離れていても匂いが漂ってくるようなところでした。でも、森川さんのところの牛舎は匂いがしません。薫さんにその理由を聞くと、餌や育て方など、多くのこだわりを教えてくれたんです(哲朗さん)」

森川放牧畜産で牛に食べさせる飼料は、薫さんとなおみちゃんが厳選した材料を、自分たちで混ぜて発酵させたものなのです。化学的なものが入っていない、自然に優しい材料で作られている飼料を用いている点が、ほかの牛舎とは異なります。

「肉のおいしさの秘密はわかったのですが、森川家の懐の深さの秘密はすぐには分かりませんでした。行けば行くほど懐の深さを味わい、すっかり入り浸るようになりました(哲朗さん)」

森川家に入り浸るようになった哲朗さんたちでしたが、ある時、大喧嘩をしてしまうことになります。

「お互いの思いや考えがあり、それがぶつかってしまいました。自分も曲げることはしたくなかったので、腹を割って考えをぶつけました。ただ、喧嘩になっても次の日にはまた何事もなかったかのように会っていたんですけどね(哲朗さん)」

哲朗さんにとっては、自分の腹の内を吐き出せる相手がなおみちゃんだったのでしょう。衝突を繰り返すうちに、知らぬ間に、自然と共存する森川家のスタイルに魅了されていくのでした。

竈作りをきっかけに左官技術の復活に挑む

いつも森川家を訪れては、ごちそうになっていた哲朗さんたち。お返しにと、森川家の壁に漆喰を塗ることになります。

「こっちはお礼だと思って、壁を塗ったんですが、それに対してもなおみちゃんはお返しをしてくれます。バケツ一杯のタラの芽をくれることもありました。自然の豊かさと共存している人の大きさを感じましたね(哲朗さん)」

ある時、薫さんが牛骨ラーメンを作るという話を聞かされ、竈が必要だと相談されます。左官の技術で竈を作ろうと考え、哲朗さんは父親や、父親の兄弟子たちに相談します。

「ただ、すでに竈の技術の伝承は途絶えていたんですね。ヒントはもらえたので、自分で何とか工夫し、竈を作り上げることができました(哲朗さん)」

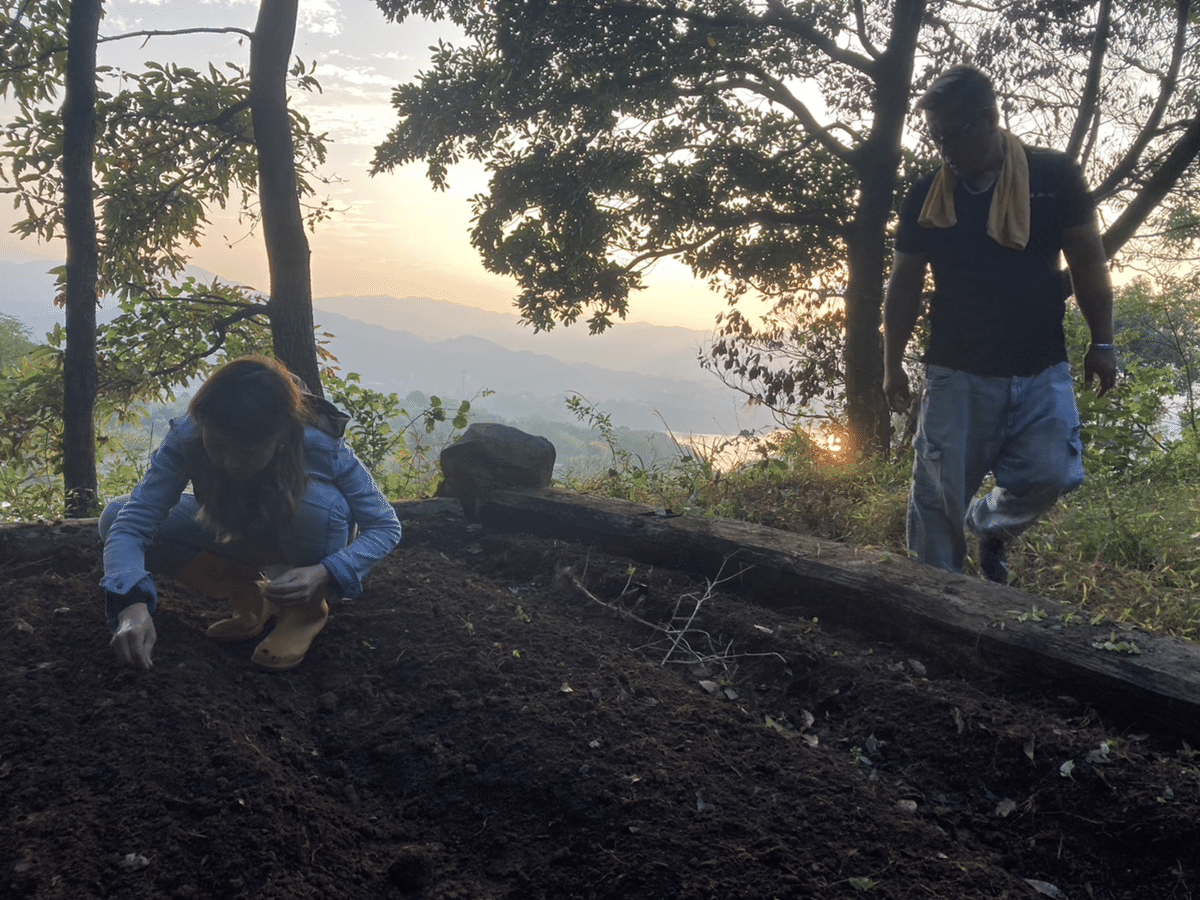

竈を作るために、粘土とわらを混ぜ発酵させる必要がありました。昔の左官職人にとっては当たり前だったかもしれませんが、その技術の伝承は途絶えてしまっています。哲朗さんは、そんな環境でもなんとか作りだそうと、試行錯誤のうえ、竈を完成させます。

「地元の川には、火に強い石があり無料で手に入ります。粘土もわらも無料です。自然の恵みをいかせば、材料費ゼロで竈も作れるんです(哲朗さん)」

嬉しそうに語る哲朗さんと、冒頭で紹介したYouTubeチャンネル「Primitive Technology」が重なって感じられます。

こうやって森川家とかかわるうちに、高校生のころには見向きもしなかった農業に、夫婦ともどもはまっていきます。売り上げの事ばかり考えていた姿は、もうどこにもありません。

「以前は、翌月の仕事がなければ不安で仕方がありませんでした。でも今は、休みのたびに畑に出るのが楽しみです。休みの日に汗をかくなんて、昔は嫌いだったのに、すっかり変わってしまいました(笑)(哲朗さん)」

「時間が空いたらなおみさんに連絡して『今日は何しとるん?』って聞くようになりました。一緒に畑作業したり、手伝ってもらったり充実した時間を過ごせています(美沙さん)」

自然の豊かさを味わうと、心も豊かになっていくのでしょうね。

「今は、自分たちで作った無農薬の作物が楽しみ。木の伐採をしてしいたけの森も作りたいと思っています。そしていずれは、自然にある石や木、土を使った家を建てたいですね。3歩進んで5歩下がるくらいの道のりかもしれませんが、挑戦していきたいです(哲朗さん)」

お金を求めていた2人が、お金がないのに豊かな森川家にであったことで、生きる意味を思い出したかのようなお話を聞かせていただきました。

人が安心して生活できるお金を支給しようという「セーフティネット」という考え方があります。仮に、お金でセーフティネットが実現されたとしても、ここまでの安心感は得られないでしょう。それよりも、豊かな自然と調和した生活を送ることができれば、天然の「セーフティネット」が得られるのではないでしょうか。

左官屋松心さんが、この先、どのような道を追求されるのか非常に楽しみです。