社内起業家の「いまさら聞けないクロスSWOT分析の基本」【フレームワーク#11】

はじめに

めまぐるしく変化するビジネス環境の中で、企業が生き残り、成長していくためには、常に変化に対応し、競争優位性を築くための戦略が不可欠で、そのための強力なツールとして、SWOT分析を使う企業は多く見られます。

そして新規事業の戦略を練るためにもよく使われます。

どの領域に行くべきか、会社の強みを活かすにはどうするか?

一方で、「クロスSWOT分析を使ってもありきたりなアイデアしか出なかった。」という声もよく聞きます。

本当にこのフレームワークは有効なのでしょうか?

この記事では、初心者向けにクロスSWOT分析の基本を学び、次回は新規事業の実務で使うためのテクニックを分かりやすく解説します。

基本はよく知ってるけど、うまくアイデアが出せない、、、という方はこの記事で、さらっと”おさらい”していただいて、次回の実践編をお待ちくださいね。

クロスSWOT分析とは?

SWOT分析のおさらい:強み・弱み・機会・脅威を理解する

クロスSWOT分析を理解する前に、まずはSWOT分析の基本をおさらいしましょう。

SWOT分析とは、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats) の4つの要素を分析することで、現状を把握し、今後の戦略策定に役立てるフレームワークです。

SWOT分析の各要素を具体的にどのように洗い出すのか?その一部を見ていきましょう

強み: 独自の技術、優秀な人材、強力なブランド力、効率的なオペレーション、充実した顧客サポート体制、豊富な資金力、優れた立地条件など

弱み: 資金不足、知名度の低さ、人材不足、古い設備、低い技術力、ブランドイメージの悪化、意思決定の遅さなど

機会: 市場の成長、新技術の出現、競合の撤退、法規制の緩和、消費トレンドの変化、グローバル化の進展など

脅威: 競合の参入、市場の縮小、代替品の出現、経済状況の悪化、法規制の強化、自然災害、政治不安など

いかがでしょうか?まずはこの4項目を整理し、自社の状況を理解します。

それでは次に「クロス」SWOT分析を見ていきましょう。

クロスSWOT分析の定義と目的:SWOT要素の掛け合わせで戦略を生み出す

クロスSWOT分析とは、SWOT分析で洗い出した4つの要素をそれぞれ掛け合わせることで、より具体的な戦略オプションを導き出す分析手法です。

強みと機会を組み合わせた戦略、弱みを克服するための戦略など、多角的な視点から戦略を検討することができます。

クロスSWOT分析を行うことで、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?

クロスSWOT分析の4つのメリット

1.多角的な視点からの分析:新たな視点と戦略オプションを発見

SWOT要素を掛け合わせることで、従来の考え方にとらわれない、新たな視点で戦略を検討することができます。これにより、今まで気づかなかった戦略オプションを発見し、イノベーションを促進することができます。

2.組織全体の共通認識:戦略策定への参加意識を高める

クロスSWOT分析は、複数人で議論しながら進めることで、より効果を発揮します。関係部署を巻き込むことで、組織全体の共通認識を高め、戦略策定への参加意識を高めることができます。

3.実行可能性の高い戦略:SWOT要素を踏まえた実現可能な戦略

クロスSWOT分析では、自社の強みや弱み、外部環境の機会や脅威を踏まえて戦略を検討するため、机上の空論ではなく、実行可能性の高い戦略を策定することができます。

4.戦略の優先順位付け:限られた経営資源を効果的に配分

クロスSWOT分析によって複数の戦略オプションが導き出された場合、それぞれの戦略の実現可能性や効果などを評価することで、優先順位をつけることができます。限られた経営資源を効果的に配分し、最も効果的な戦略に集中することができます。

クロスSWOT分析の5ステップ

それでは実際の進め方を一緒に見ていきましょう。

ステップ1:【超重要】目的を明確し前提条件を決める

クロスSWOT分析が真に有効なものになるかどうかは、どれだけ適切な情報を収集できるかにかかっています。

情報の質と方向性を誤ると、分析そのものが浅く、ありきたりな役に立たないものになってしまいます。ありきたりなアイデアしか出ない方はここでつまづいている可能性が高いです。

では、どのような点に注意すればいいのでしょうか。

情報収集の落とし穴:アバウトな分析では意味がない

多くの企業やチームが陥りがちなミスの一つは、「ざっくりとした業界分析」に頼ってしまうことです。

例えば、業界全体のトレンドや課題を把握するのは大切ですが、それだけでは具体的な戦略を導き出すのは困難です。

誰に対しての「強み」なのか、どこが「弱み」なのかが曖昧になりがちなのです。

その結果、分析結果が抽象的になり、競合や顧客の具体的なニーズに応える戦略を立てることができません。

たとえば、次のような2つの分析スタイルを比べてみましょう。

悪い例:ざっくりとした業界分析

業界のトレンドを確認するだけで終わる。

「A業界は成長している」や「B業界には課題が多い」といった抽象的な結論。

良い例:絞り込んだ分析

A業界の中でも競合企業Xの主要製品が伸びている理由を調べる。

逆に伸びていない企業の理由も調べる

競合企業Yの戦略のどこにチャンスがあるかを見極める。

ターゲット顧客における「価格」と「サービス」の優先度を把握。

このように、絞り込むことで、収集した情報が実際の戦略に結びつきやすくなります。

情報収集の成功の秘訣:アバウトにならないために目的を絞ろう

クロスSWOT分析がざっくりした抽象的なものにならないためには、情報収集を 「特定の目的」 に基づいて絞り込むことが重要です。

自社の市場や競合について広く浅く調べるのではなく、次のように分析の目的を明確に設定する必要があります。

SWOT分析の目的を5つに分類

1. 新規事業の立案

新規ビジネスや製品開発の可能性を探るため、未開拓の市場やターゲット顧客にアプローチします。機会と脅威を詳細に分析することで、成功の確率を高めます。

あらかじめ業界や市場について決めている場合は、その業界を深く調査し、他の情報を入れないようにします。

例:特定地域での新製品の展開に向けて、現地市場の機会を把握。

2. 既存事業の強化

既存の製品やサービス、またはビジネスモデルを見直し、競争力をさらに高めることを目的とします。内部の強みと外部の機会を最大限活用し、弱みと脅威への対応策を考えます。

例:シェアが低迷している既存製品について強みを生かした改善策を模索。

3. 危機管理とリスク対応

外部環境の変化や競争の激化、内部課題など、企業が直面するリスクを把握し、それに対応するための戦略を立てることが目的です。脅威を抑えつつ、新たな機会を見出します。

この場合、自社と直接関係のなさそうなトレンド情報も考慮することが必要です。他の業界の変化が自社に及ぼす影響を見逃さないようにしなければいけません。

例:法規制の強化による影響を軽減するための対応策を立案。

4. 市場参入や撤退の判断

新しい市場への進出や、現行市場からの撤退を検討する際の判断材料として活用します。特定の市場や顧客セグメントでの強み・弱みを明確にし、それに基づいて進出の可否を判断します。

複数のドメインで多角経営している場合に、選択と集中を検討することに使えます。

例:現在苦戦している事業を本当に撤退するべき、他に強化する事業はないかを分析。

5. 中長期的な成長戦略の立案

企業の長期的な方向性を定め、持続的な成長を実現するために重要なのは情報収集の際に、未来予測をしっかりと入れることです。

現在の情報だけではミスリードしてしまう可能性があります。市場動向や技術革新など、将来の外部環境の変化を見据えて、目標を設定します。

例:5年後に海外市場へ拡大するための基盤づくりを計画。

目的を明確にすることで以下の前提条件の項目を絞り込んでいきます。

時間軸の特定:今なのか。5年後なのか、20年後なのか。

競合の特定:あなたの事業やプロジェクトが直接競い合う相手は誰か。

ターゲット顧客の定義:誰にとっての強み・弱みを分析するのか。

具体的な環境要因の絞り込み:自社に影響を及ぼす外部環境(機会・脅威)を明確にする。

この絞り込み作業を行うことで、その特定された対象に対して 「どのような強みがあるのか」、あるいは 「どのような弱みを克服すべきか」 を深く考察することが可能になります。

ステップ2:精度の高い情報収集を行う

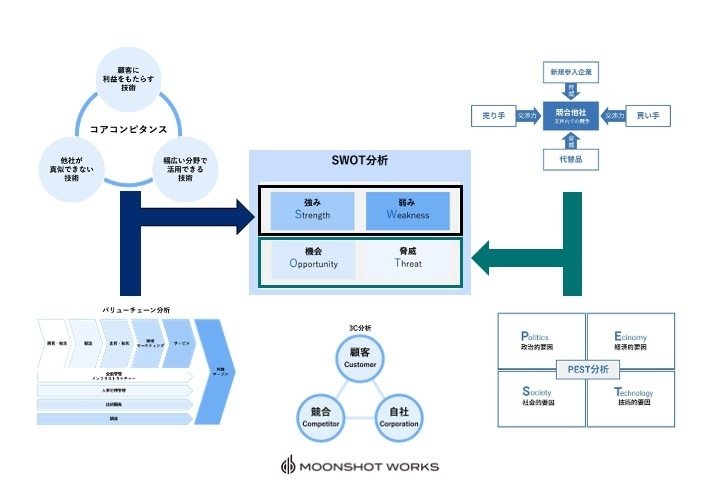

次に、SWOT分析をするためのインプット情報として、PEST分析、5フォース分析、3C分析、バリューチェーン分析を事前に行い、その結果をSWOT分析することをお勧めします。

具体的な進め方はそれぞれの記事を参考にしてみてくださいね。

これらの分析手法で得た精度の高い情報をクロスSWOT分析にインプットすることで、より多角的・かつ具体的な視点から戦略を検討することができます。

ステップ3:外部環境と内部環境をインプット

コアコンピタンス、バリューチェーン分析結果から強み、弱みへ。

5FORCE分析、PEST分析は機会と脅威へ、3C分析からは重要な項目を全体へインプットしていきます。

※これまでの分析は全て「クロスSWOT分析するためのインプット情報」とも言えるのです。

外部環境分析:PEST分析・5FORCE分析・3C分析などを活用し、機会と脅威を特定

まずは、自社の外部環境を分析します。市場の動向、競合状況、技術革新、法規制の変化など、自社に影響を与える可能性のある機会と脅威を特定します。

【POINT】PEST分析、3C分析をする際にあらかじめ、機会と脅威で色分けなどしておくと作業がしやすくなります。

内部環境分析:バリューチェーン分析・コアコンピタンス分析などを活用し、強みと弱みを特定

次に、自社の内部環境を分析します。経営資源、技術力、ブランド力、組織文化など、自社の強みと弱みを客観的に評価します。

ここでも目的を絞ることで、目的ごとに強みは変わってくることがわかり分析がやりやすくなるでしょう。

【POINT】バリューチェーン分析をする際にあらかじめ、強みと弱みで色分けなどしておくと作業がしやすくなります。

SWOTマトリクス作成:要素を整理し可視化する

抽出したSWOT要素を、マトリクス形式で整理します。これにより、要素間の関係性を可視化し、分析をスムーズに進めることができます。

SWOTマトリクスの作成方法

SWOTマトリクスは、縦軸に「強み」「弱み」、横軸に「機会」「脅威」を配置した4象限のマトリクスです。

各象限に、ステップ1で抽出した要素を書き込んでいきます。

ステップ4:戦略オプションを複数検討する

クロスSWOTのマトリクスに置き換えると、4つの戦略オプションが検討できます。

①強み×機会(SO戦略):強みを活かして機会を最大限に活用

自社の強みを活かして、外部環境の機会を最大限に活用する戦略を検討します。例えば、高い技術力と成長市場を組み合わせた新製品開発などが考えられます。

SO戦略の具体例

強み:「遠隔医療システムの業界1位の技術力」× 機会:「高齢化社会の進展」 → 高齢者向けの見守りロボットを開発、遠遠隔医療システムを構築

強み:「グローバルでのオーガニックに関するブランド力」× 機会:「健康志向の高まり」 → 健康食品の新ブランドを立ち上げる、オーガニック食材を使った新商品を開発

②強み×脅威(ST戦略):強みを活かして脅威の影響を最小限に抑える

自社の強みを活かして、外部環境の脅威の影響を最小限に抑える戦略を検討します。例えば、強力なブランド力と競合の参入に対抗するマーケティング戦略などが考えられます。

ST戦略の具体例

強み:「充実した顧客サポート体制」× 脅威:「競合の低価格戦略」 → 顧客満足度を高め、価格競争に巻き込まれないようにする、プレミアムサービスを提供することで差別化を図る

強み:「独自の技術」× 脅威:「模倣品の出現」 → 特許を取得し、模倣を防ぐ、技術革新を継続することで常に一歩先を行く

③弱み×機会(WO戦略):弱みを克服して機会を捉える

自社の弱みを克服することで、外部環境の機会を捉える戦略を検討します。例えば、人材不足を解消するための採用強化や教育研修などが考えられます。

WO戦略の具体例

弱み:「人材不足」× 機会:「AI技術の発展」 → AIを活用した業務効率化を推進し、人材不足を解消する、AI人材の育成に投資する

弱み:「知名度の低さ」× 機会:「SNSの普及」 → SNSを活用したマーケティングで知名度を向上させる、インフルエンサーマーケティングを活用する

④弱み×脅威(WT戦略):弱みを克服し、脅威を回避

自社の弱みを克服することで、外部環境の脅威を回避する戦略を検討します。例えば、低いコスト競争力を改善するための業務効率化などが考えられます。

WT戦略の具体例

弱み:「高い人件費」× 脅威:「海外企業の低価格攻勢」 → 生産拠点を海外に移転し、人件費を削減する、自動化による省人化を推進する

弱み:「財務基盤の弱さ」× 脅威:「景気後退」 → コスト削減や資金調達を行い、財務基盤を強化する、事業ポートフォリオを見直し、収益性の高い事業に集中する

また、この分野は撤退、アウトソースなども検討範囲に入るでしょう。

ステップ5:評価軸を用いて優先順位をつける

ステップ3で検討した複数の戦略オプションを、実現可能性、効果、リスク、緊急度、適合性 などの評価軸を用いて評価し、優先順位をつけます。

戦略の評価軸を具体的にどのように設定すれば良いのでしょうか?

実現可能性:

必要な資源(人材、資金、技術など)を確保できるか?社内の体制は整っているか?

効果:

どの程度の売上増加やコスト削減、市場シェア拡大、顧客満足度向上などが見込めるか?

リスク:

失敗した場合、どの程度の損失が発生するか?リスクヘッジの方法は?

緊急度:

どの程度迅速に対応する必要があるか?対応が遅れた場合の影響は?

適合性:

企業理念やビジョン、長期的な経営目標と合致しているか?

多くの戦略アイデアが出た場合は、これらの評価軸を参考に、各評価軸を5段階で評価し、合計点が高い戦略を優先的に実施するという方法が考えられます。

クロスSWOT分析の注意点

主観的バイアスの排除:客観的なデータと多様な意見を取り入れる

SWOT分析は、主観的な判断に左右されやすいという側面があります。分析を行う際には、客観的なデータや市場調査の結果などを参考にするとともに、複数人で議論し、多様な意見を取り入れることが重要です。

過度な単純化の回避:複雑な状況を深く分析

クロスSWOT分析は、複雑な状況を単純化して分析するフレームワークですが、過度に単純化しすぎると、重要な要素を見落としてしまう可能性があります。分析を行う際には、状況を深く理解し、多角的な視点から検討することが重要です。

まとめ:クロスSWOT分析で未来を創造

いかがでしたか?

これまで見てきたように、クロスSWOT分析はインプットする情報、組み合わせの発想、どの戦略オプションを選ぶか?など分析をするチーム、人によって結果が大きく異なります。

名前は「分析」となっていますが、このフレームワークはこれまでのものと違って、戦略の答えを探すものではなく、自分たちでアイデアを創造していくクリエイティブな作業なのです。

つまり戦略「開発・創造」といえるのです。

新規事業の企画がまるで、デザインやアートと言えるような、自由度がありクリエイティブな作業と思うと楽しくなってきませんか?

さあ、次の記事はクロスSWOT分析を使った新規事業アイデア創造の実践編です。

【実践編】クロスSWOT分析を使って本気の戦略を立案する

この記事が、クロスSWOT分析について理解を深め、戦略策定に役立てるための一助となれば幸いです。