【WSET diploma対策】どういう答案を書けば良いのか

WSET diplomaはすべて長文の記述問題であり、書き方や字数にはまったく決まりがないので、裁量権が大きく、答案の書き方で大きく点数が変わってくると考えられます。答案の構成力、どういう答案を書けばよい点が取れるのか自分なりに考察してみました。

採点は加点式なのか?

WSETは、シラバスの中で、どのように評価をするかを明確に述べていますが、個々の点数をどうやってつけているかは明らかにしていません。

オンラインコースの中のFeedbackテストでは、加点式で採点されてFeedbackが返ってきます。書くべき事実ごとに1マークずつがつけられているので、本番もそうな加点式なのであろうと、多くの人が思っていると思います。

一方で、Examiner's Reportでは、十分な量が書いていなければ、よい点は望めないと繰り返し書いてあります。また、単に知っている知識を羅列しても、問いに対する答えが明確に書いてなければよい点はあげられないとも書いてあります。これには、以前より少し不思議な感じを持っていました。十分な事実が書いてあっても、文章が短かかったり、解答の形式がよくなければ、点数が低くなるということは加点式以外の採点をしているのか?と思っていました。

Feedbackの採点

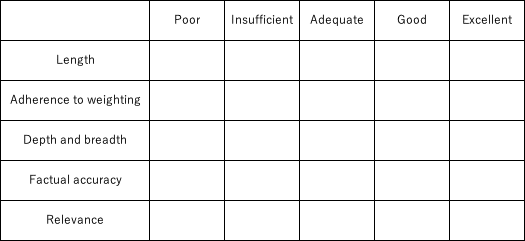

友人がFeedback(Failのときだけ申し込める)を依頼して、返ってきたFeedbackを見せてもらいました。そこには、以下の様なルーブリック(採点基準)が書かれていました。

解答の長さが評価の対象になっていますね。Relevanceというのが、問いに対して必要十分な情報を解答に含めるという意味だと思います。このルーブリックで採点しているのなら、さきほどの疑問は解決します。一方で、このやり方だと細かい点数は出せないので、それぞれの評価項目にも点数が割り当てられていて、Factual accuracyの部分は加点方式を使っているのかも知れません。

本当にこのようなルーブリックで採点が行われているかはわかりませんが、採点に感じていた疑問が少し解決しました。

記述式解答では何を心がけたら良いか

この採点基準を含め、Examiner's Reportで指摘されていることをまとめると以下の様になると思います。

解答の長さが必要。D3なら1問A4 3枚以上。

ただ、事実を並べるのではなく、問われていることに対して的確に答えるような答案を心がける。

さらによい点を取るためには、最大収量や標高、温度と行った細かい数字を正確に記載する。生産者などを取り上げ具体的に書くことも高得点につながる。

weightningに沿った解答量を意識する。

今回のD3試験でも、僕自身は、このことは理解していたものの、教科書に書かれていることを答案上で再現するだけでものすごい時間がかかってしまい、解答の長さは一定量を超えたと思いますが、問題で聞かれたことにaddressするような論文構成になっていたかと言われると、この部分の評価は下がってしまうかも知れません。このあたりは、自分の英語力のなさにも影響を受けていると思います。

いいなと思ったら応援しよう!