【すごい博物館015】東京国立博物館:国宝・重要文化財ズラリ1日で回るの大変!

日本一のコレクション 上野散策の一環に 国立博物館

■東京国立博物館とは

東京国立博物館は、明治5年(1872年)に、当時の文部省博物局が湯島聖堂の大正殿を使って開催した「博覧会」が起源となっている、日本で最も長い歴史を持つ博物館だとおいうことです。

上野公園にある敷地の内外に6つの展示館を持ち、日本やアジアを中心とした考古から芸術まで、幅広い分野の資料を約12万件収蔵しているほか、周辺には庭園や茶室なども設けられていて、すべての展示物を満喫するには1日では足らないほどの規模です。

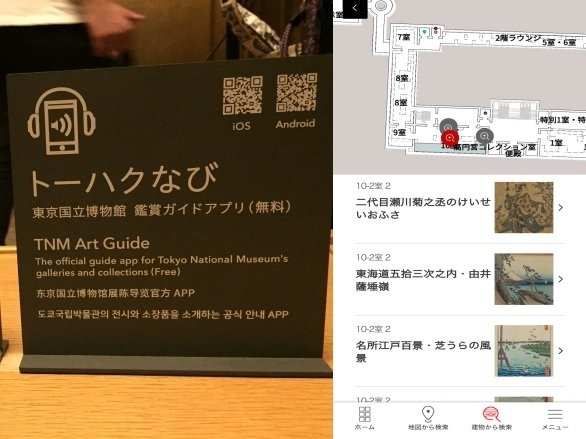

スマートフォンに鑑賞ガイドアプリ「トーハクなび(日本語・英語・中国語・韓国語に対応)」を入れると、展示物の解説を読んだり聞いたりできるほか、短時間で見どころを巡るコースを参照できて、大変便利でした。

■本館

現在の上野公園の地には、明治15年(1882年)にイギリス人建築家ジョサイア・コンドルの設計によるレンガ造り2階建ての「本館」が竣工し、博物館の運営が始まりましたが、大正12年(1923年)の関東大震災で大きな損傷を受け、取り壊されてしまったそうです。

その後の十数年間は、隣に美術館として建てられていた「表慶館」を間借りして博物館資料を展示する時期が続きましたが、昭和12年(1937年)に地震に強い鉄骨鉄筋コンクリート構造で再建され、当時の東京帝室博物館の「本館」として再オープンし、現在に至るのだそうです。

建築家の渡辺仁さんの設計による、コンクリート建築に瓦屋根を乗せた「帝冠様式」の2階建ての本館は、国の重要文化財に指定されているそうです。

本館エントランスの中心部にある大理石でできた「大階段」は、この建物のシンボルの一つであり、数々のテレビドラマやCMの撮影にも使用されているそうで、TBSドラマ「半沢直樹(平成25年・2013年)」で見覚えがありました。

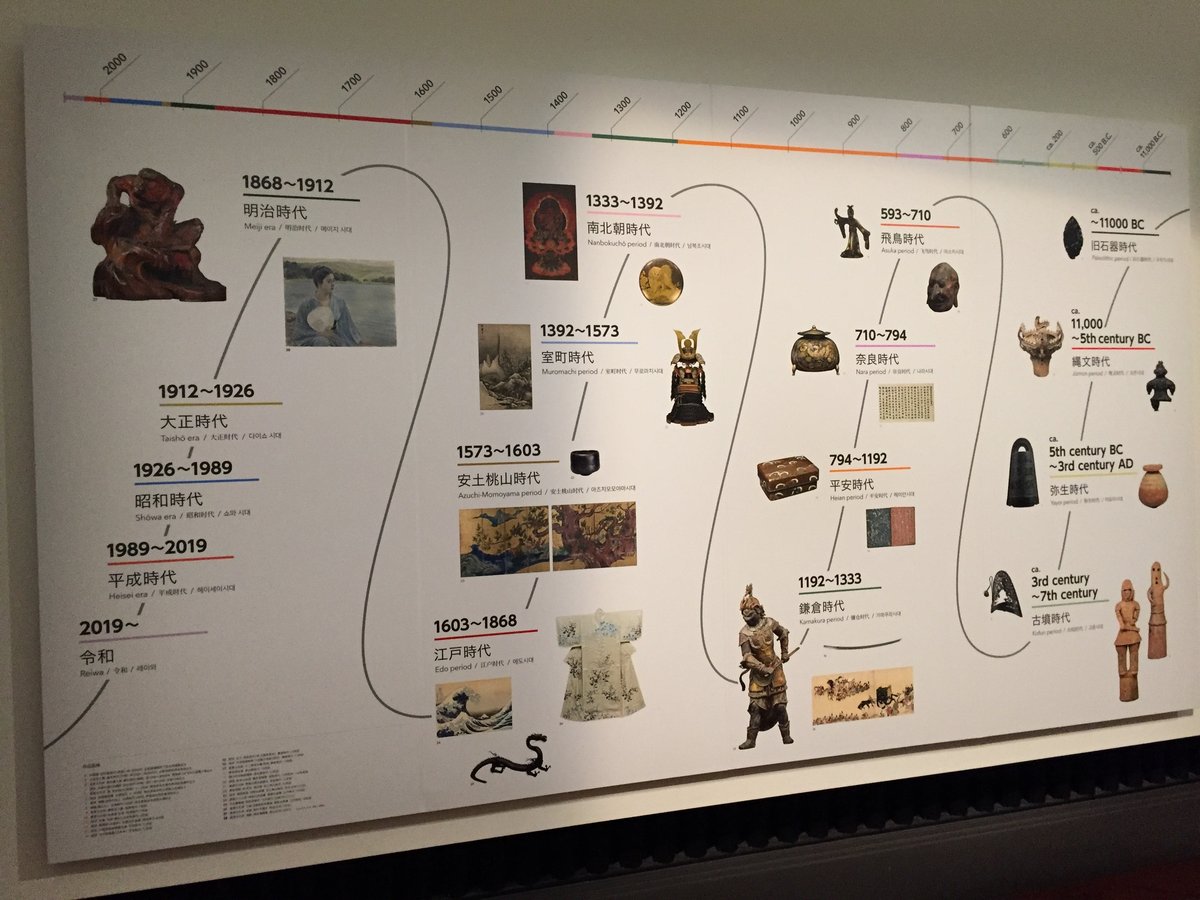

本館は「日本ギャラリー」という位置づけになっていて、縄文・弥生時代から江戸時代、そして近代までの日本の美術品を展示していましたが、資料は膨大にあったため、訪問時に目を引いた物に絞って紹介していきます。

2階:日本美術の流れ

「日本美術のあけぼの」を紹介する部屋には、縄文・弥生・古墳時代の「銅鐸」や「埴輪」などが並べられていました。

茨城県生方市で出土した、古墳時代・6世紀の「埴輪 猿(重要文化財)」は、背負った子ザルを振り返って見守る様子が表現されているそうです。

「仏教の興隆」の部屋では「聖観音菩薩像(模造)」が出迎えてくれましたが、ここでは飛鳥・奈良時代の仏像や仏具、そしてお経などを紹介していました。

「国宝室」は所有する国宝を期間ごとに入れ替えて紹介すす部屋ですが、訪問時には、平安時代・遠征5年(927年)に記された「天皇の命令文書(勅書)」が展示されていました。

「宮廷の美術」の部屋に展示されている、鎌倉時代・14世紀の「為家本時代不同歌絵巻(重要文化財)」には、源氏物語の作者として有名な紫式部の姿も描かれていました。

「武士の装い」では、平安から江戸時代の約700年間にわたり武士たちが使用していた鎧や刀などがあり、外国人観光客たちが見入っていました。

鎌倉時代・13世紀に作られ、名古屋の熱田神宮に奉納されていた贈答用の太刀、「金銅鶴丸紋散兵庫鎖太刀(重要文化財)」です。

江戸時代・19世紀に作られた、「笛藤弓」と「征矢」のセットは、漆の赤色の美しさと大きさ(長さ)で、ものすごい迫力を醸し出していました。

「暮らしの調度」と「書画の展開」コーナーでは、安土桃山時代から江戸時代までの着物や絵画が紹介されていました。

江戸時代の武家や公家の女性たちが着用していた着物には、色鮮やかで細かい刺繍がなされていました(右側は萌黄縮緬地松紅葉牡丹流水孔雀模様振袖)。

2階中央部にある便殿(旧貴賓室)には、江戸時代・19世紀に使われていた、天皇の乗り物である「鳳輦(ほうれん)」が置かれていました。

こちらも江戸時代・19世紀に使われていた「腰輿(ようよ)」という乗物で、孝明天皇が新嘗祭の際に使用したものだそうです。

1階:ジャンル別展示

平安~鎌倉時代に作られた、神仏をかたどった木像が並ぶ「彫刻」の部屋では、平安時代・11世紀に彫られた「不動明王立像(重要文化財・写真左)」などが展示されていました。

「漆工」の部屋には、室町~安土桃山時代・16世紀に作られた、奈良県の初瀬山に月がかかる風景が美しく描かれた「初瀬山蒔絵硯箱(重要文化財)」がありました。

「刀剣」の部屋には、平安時代から江戸時代までの時代や地域を代表する日本刀が並べられ、「刀剣乱舞」人気もあってか、若い女性たちも熱心に写真を撮っていました。

「陶磁」の部屋では、鎖国をしていた江戸時代にも「伊万里焼」がオランダ東インド会社を通じて輸出され、ヨーロッパで大変な人気を博していたことなどを紹介していました。

「歴史の記録」の部屋では、平安時代に記された日本最古の医学書「医心方(国宝)」を期間限定で展示していました(胡麻、小麦などの文字が読めます)。

同じく「歴史の記録」では、江戸時代に徳川幕府が主要街道の沿線を記録した地図絵巻を制作していたことを紹介していて、長いものは30mに達するという解説がつけられていました。

1階の中央奥にある休憩室は、昭和初期に建てられた本館のレトロな雰囲気が残っていて、壁や床の模様やクラシカルな時計などが目を楽しませてくれました。

日本各地に多様な文化が広がっていることを示す部屋には、北海道を中心としたアイヌ文化と、沖縄を中心とした琉球文化に関する品々がありました。

「近代の美術」には、明治以降に西洋の文化や思想を取り入れながら進歩を遂げた、大正・昭和時代の美術作品(絵画・彫刻など)がありました。

横山大観が大正2年(1913年)頃に描いた「雲中富士」は、屏風2組を使った大型で迫力ある作品でした。

「特別室」では、江戸時代の着物の複製を間近で観察したり、兜や鎧のレプリカを実際に身に着ける体験ができるようになっていました。

浮世絵(錦絵)の多色刷りの仕組みを紹介するコーナーでは、はがきサイズの紙にいくつかのスタンプを重ねて押していくことで、カラフルな絵が仕上がっていく様子を体験できるようになっていて、外国人に大人気でした。

■平成館

平成11年(1999年)に開館した平成館は、当時の徳仁皇太子殿下(令和天皇)の結婚を記念して建てられたもので、1階には考古展示室、2階には特別展示室が設けられています(池のほとりにある写真は、大正時代の帝室博物館で総長を務めていた森鴎外さんです)。

1階:考古展示室

日本の旧石器時代から江戸時代までの考古遺物が展示されている「考古展示室」は、平成27年(2015年)に大幅なリニューアルが行われ、展示ケースのガラスが低反射のものになりフレームもなくなり、照明にLEDを導入するなど、鑑賞しやすく改善されているそうです。

展示室の周辺はガラス張りケースになっていて、時代順に出土物が展示され、中央の台には比較的大きな埴輪たちが並べられていました。

日本史の教科書でもおなじみの「遮光器土偶(重要文化財)」は、縄文時代晩期・前1000~前400年に作られたもので、青森県つがる市で出土したものだそうです。

スカートのようなものを身にまとい、アクセサリーをつけている「埴輪 盛装女子(重要文化財)」は、古墳時代・6世紀に作られたのもので、群馬県伊勢崎市で出土したものだそうです。

九州地方には古墳の周辺に埴輪とともに石人を並べる独自文化があり、こちらの「石人(重要文化財)」は古墳時代・6世紀のもので、福岡県八女市で出土したものだそうです。

この「銀象嵌銘大刀(国宝)」は熊本県和水町の江田船山古墳で出土した古墳時代・5~6世紀のものですが、背の部分に75文字の銘文が刻まれていて、側面には魚や鳥の絵も描かれていました。

大型で目を引く2つの展示物は、東京都東村山市で出土した「瓦製の五重塔(奈良時代・8世紀)」と、大阪府柏原市の鳥坂寺跡で見つかった屋根瓦「鴟尾(しび、飛鳥~奈良時代・7~8世紀)」です。

安土桃山~江戸時代・16~17世紀に使われていた貨幣の展示には、「慶長大判(大判1枚は今のお金に換算すると約320万円)」、「慶長長銀」、「慶長小判」、そして「寛永通宝」がありました。

2階:特別展示室

平成館の2階は特別展示室として使われています(訪問時には「法然と極楽浄土」が開催されていましたが、時間がなく見送りました)。

■東洋館

昭和43年(1968年)に開館した東洋館の建物は、谷口吉郎さんの設計によるもので、「アジアギャラリー」として使用されていました。

地下1階から5階までのフロアを有し、東アジアから中東地域までの美術や工芸、考古遺物などを幅広く展示し、VR映像を視聴できるシアターも併設していました。

1階の1室:中国の仏像

中国での仏教信仰が深まった6~8世紀頃の石仏・金剛仏を展示するコーナーで、中心部にそそり立つ3mほどの立像は、左が山西省にあった「菩薩立像(重要文化財、北斉時代・552年」、右が河北省にあった「観音菩薩立像(重要文化財、隋時代・585年)」です。

こちらは7~9世紀に唐の都の長安城にあった宝慶寺に祀られていた「石仏群」のコレクションで、右の立像は「十一面観音龕(重要文化財、唐時代の長安7年・703年)」です。

2階の3室:インド・ガンダーラ・西域/エジプト・西アジア

2世紀から5世紀の、ガンダーラ(パキスタン北西部)とマトゥラー(インド北中部)の仏像を展示しているコーナーです。

右上の彫刻「燃燈仏本生図(ガンダーラ・2~3世紀)」は、釈迦が前世の時代に、自らの髪の毛を地面に広げて燃燈仏の足が汚れないようにしている姿を表現したものだそうです。

紀元前3150年頃から長く栄えた古代エジプト文明を紹介しているコーナーでは、写真右の「ヘラクレス立像(イラク・ハトラ出土、1~2世紀)」や、左奥のライオンの頭を持った2体「セクメト女神像(エジプト・テーベ出土、前1388~前1350年頃)」などが目を引きました。

明治37年(1904年)にエジプト考古庁長官から博物館に寄贈され、その後のエジプト作品収集のきっかけとなったという「パシェリエンプタハのミイラ(エジプト・テーベ出土、前945~前730年頃)」です。

3階の4室:中国文明のはじまり

紀元前3000年~後200年ごろの中国で作られた、彩色を施した土器や玉器を紹介しているコーナーです。

こちらは、今から8000年ほど前に作られた「玉器(ぎょっき)」で、地位や身分を示したり、儀式や祭祀の道具として使われていたそうです。

3階の5室:中国工芸

中国の青銅器を紹介するコーナーで、写真左はお金がなる架空の樹木を表現した「揺銭樹(ようせんじゅ、後漢時代・1~2世紀)」というものだそうです。

大きく横長の展示ケースに並べられているのは、紀元前13~5世紀ごろに儀式に用いるために作られた青銅製の容器だそうです。

ガラスケースの壁面には、馬につける青銅製の冠や面、そして馬車に関する部品などが展示されていました。

4階の7室:中国の石刻画芸術

後漢(1~2世紀)の時代に流行したという、墓の壁や柱に使われていた「画像石」のコレクションです。

中国の山東省で出土した、後漢時代・1~2世紀の画像石には、宴会で踊る人たちや楽器を奏でる人たちの姿が描かれていました。

4階の8室:中国の絵画・書跡

中国の明時代・16~17世紀に描かれた、名山や名洞を10枚の図として表現した「洞天福地図巻」です。

こちらは、篆書・隷書・草書・行書・楷書といった様々な書体による書籍を紹介しているコーナーです。

5階の9室:中国の工芸

中国の清時代(1736~95年)に作られた「色ガラス燭台」は、色のついたガラスのパーツが組み合わされていました。

同じく清時代に生産が盛んだった、美しい石(玉)を加工して作ったという「玉器」の作品です。

5階の10室:朝鮮半島

朝鮮半島に関する考古資料、陶磁器、美術品などが集められたフロアです。

韓国のキョンサン南道で出土した、三国時代・5世紀の金の「冠」です。

三国時代・5世紀に使われていたという、鉄製の「短甲」と「兜」です。

地下1階の11~13室:クメールの彫刻/東南アジア・インド/アジアの民族文化

地下フロアには、アジア各地の考古物や芸術品などが集められていました。

現在のカンボジア周辺の地に9~15世紀に存在した「クメール王朝(アンコール王朝)」の時代に栄えていた文化を紹介する一角には、仏教やヒンドゥー教の石像が並べられていました。

左は「象」の顔を持つヒンドゥー教の神様が座る様子を現した「ガネーシャ坐像(アンコール時代・12~13世紀)」、右隣は「男神立像(アンコール時代・12世紀)」です。

こちらは、東南アジア地域で7~13世紀に作られたという、金銅でできた仏像や神像のコレクションです。

現在のタイで製造されたという、冠を被ったブッダの頭部「宝冠仏頭部(アユタヤー時代・16~17世紀)」です。

左は現在のカンボジアで作られた「ヴィシュヌとガルダ像(アンコール時代・12~13世紀)」、右は「ハヌマーン立像(アンコール時代・12~13世紀)」です。

「インド・東南アジアの考古」コーナーには、中国南部で出土した青銅で作られた太鼓「銅鼓(後漢~唐時代・2~9世紀)」がドラムセットのように並べられていました。

「アジアの染織」では、19世紀のインドで製造された、美しい文様を持つ「更紗」のベッドカバーや上衣などを紹介していました。

インドで16~19世紀ごろに描かれた「細密画」には、王侯貴族の晴れやかな生活や、ヒンドゥー教のもとの庶民の暮らしなどが描かれていました。

インドネシアに伝わる、人形を使った影絵芝居「ワヤン・クリ」も紹介されていました。

■法隆寺宝物殿

正門を入って左手の奥まった場所にある法隆寺宝物館では、奈良の法隆寺が明治11年(1878年)に明治政府の「廃仏毀釈」を逃れるため「法隆寺献納宝物」として皇室に奉納し、その後、昭和24年(1949年)に国有となった宝物など、約300点を展示していました。

昭和39年(1964年)の開館後は週1日の限定公開をしていましたが、平成11年(1999年)に谷口吉生さん設計による保存機能の高い現在の宝物館がオープンしてからは、週6日の公開となったそうです。

1階の第1室:灌頂幡

入口を入った最初の部屋には、飛鳥時代に仏教儀式の際に用いられていた旗である「灌頂幡(かんじょうばん・国宝、飛鳥時代・7世紀)」が、展示されていました(写真右が本物で、左上は模造品)。

もう一つの灌頂幡(これも国宝)が分解した形で展示されていて、仏や天人、唐草などの模様が彫られた銅板に金メッキが施されている様子を間近で観察することができました。

もう少し小さめの旗である「金銅小幡(こんどうしょうばん・重要文化財、飛鳥時代・7世紀)」の一部も展示されていました(ほかの部分は神戸の白鶴美術館が所蔵とのこと)。

1階の第2室:金銅仏、光背、押出仏

飛鳥時代の金銅仏が集められた薄暗い展示室には、高さ30cmほどの「観音菩薩立像(重要文化財、飛鳥時代・7世紀)」などがズラリと並べられていました(後ろにつけられていた飾りの「光背」は取り外して別のケースで展示されていました)。

こちらは「押出仏」という銅板の彫刻だそうで、左・右ともに「阿弥陀三尊および僧形像(重要文化財、飛鳥時代・7世紀)」です。

1階の第3室:伎楽面

朝鮮半島の百済から伝わった伝統演劇「伎楽(ぎがく)」に使われた仮面を展示している部屋ですが、金・土のみ公開となっていて、訪問時には開いていませんでした。

2階の第4室:木・漆工

写真左側の2つの箱は、江戸時代の元禄7年(1694年)に法隆寺が修理資金調達のために江戸の回向院で宝物を公開した際に、5代将軍綱吉の母の桂昌院が寄進した「宝物収納箱」だそうです。

2階の第5室:金工

飛鳥・奈良時代から江戸時代にかけて制作された金属加工品を集めた部屋では、古代ペルシアや唐時代の中国との交易の影響が見られる、国宝級の仏教用具を多数展示していました。

写真左は、香りの木を焚いて仏に捧げるために手に持つ「鵲尾形柄香炉(国宝)」、中央は中国の竜とペルシアの天馬のデザインが特徴的な「竜首水瓶(国宝)」、そして右奥は聖徳太子が法華義疏(ほっけぎしょ)を執筆するときに使用したと伝えられる文房具である「墨台・水滴・匙(国宝)」です。

「竜首水瓶」は、竜の頭の後方に蝶番(ちょうつがい)があり、片手でも口を開けて水を注ぐことができる、凝った造りになっていました。

写真左は、奈良時代に制作された大型で2面の「海磯鏡(国宝、唐または奈良時代・8世紀)」で、表面には4つの山が描かれ、間には波模様が施されていました。

2階の第6室:絵画・書跡・染織

こちらの部屋では、聖徳太子の生涯を四季で区分して描いた「聖徳太子絵伝(重要文化財、鎌倉時代の嘉元3年・1305年)」や、写経を集めた額などが展示されていました。

聖徳太子が着用したという説もある、ぼろ布を寄せ集めて作った袈裟「糞掃衣(重要文化財、奈良時代・8世紀)」です。

中2階:デジタル法隆寺宝物館

「文化財活用センター」が主催しているコーナーでは、常時展示ができない名宝を複製パネルや8Kデジタルコンテンツで展示していて、毎年、1月下旬~7下旬は国宝「聖徳太子絵伝」を、7月下旬~1月下旬は「法隆寺金堂壁画」を交互に取り上げているそうです。

法隆寺金堂は昭和24年(1949年)に火災により、内部の壁画も失われてしまいましたが、昭和10年(1935年)に撮影した写真ガラス原盤が残っていて、ブース内には複製された10枚の壁画が並べられていました。

そして8Kのモニターでは、コントローラー操作により、壁画の詳細な部分を観察することができるようになっていました。

ブースの外側では、飛鳥時代に大陸から伝来した伝統演劇「伎楽(ぎがく)」で使用されていた面や裳束の復元品も紹介していました。

■周辺施設

正面入り口から向かって左側にある「表慶館」は、明治42年(1909年)に開館した日本初の本格的な美術館で、現在は基本的には閉館していて、特別展開催時のみ使用されているようです。

令和6年(2024年)11月に訪問した際には、「ハローキティ展」の会場として使用されていました(雰囲気のギャップに驚きました)。

江戸時代末期に丸の内に建てられた「黒門」、鳥取藩の池田谷江戸上屋敷の正門を移築したもので、国の重要文化財に指定されているそうです。

こちらの大きな「鬼瓦」は、現在の霞が関の場所にあった、筑前福岡藩主の黒田家の江戸屋敷に使われていたものだそうです。

上野での博覧会の開催や博物館建設に尽力した、初代館長である町田久成さんの胸像が、入場客たちを満足そうに見つめていました。

本館裏手には散策をすることができる庭園があり、その中には5つの茶室が設けられていました。

「応挙館」は江戸時代後期の寛保2年(1742年)に現在の名古屋市郊外に書院として建てられていたものを移築したものだそうで、カフェとして使われていました。

■黒田記念館(分館)

東京国立博物館の敷地外にある黒田記念館は、日本での西洋美術の教育や近代化に尽力した黒田清輝さんの功績を伝える記念館で、平成19年(2007年)に東京国立博物館に移管され「分館」として運営されているとのことです(詳細については、別項「黒田記念館」を参照ください)。

■まとめ

6つの展示館を使って膨大なの資料が展示されていましたが、テーマの区分がわかりやすくなされていたため、気持ちを切り替えながら一つ一つの資料に向き合うことができました。

とはいえ、1回の訪問だけでは到底見切れる量ではないうえ、常設のコーナーでも時期により展示資料が入れ替えられるため、何度か通い(国際博物館の日や文化の日など無料開放日を狙うのもオススメ)理解を深めていくのがいいかと思いました。

<良かった点・いまひとつだった点>

〇インパクトある資料が次から次へで興奮の連続だった。

〇パンフ・看板・ナビの案内がわかりやすく目的地がすぐ見つかった。

〇体験コーナー等でのボランティアの案内が親切で的確だった。

△じっくり鑑賞したい人のため2日券など割引料金設定が欲しい。

■インフォメーション

詳細はホームページで確認を

開館日・時間

火~日曜日(月曜日は休館)

09:30 - 17:00(入場は16:30まで)

料金(平常展)

一般 : 1000円

大学生 : 500円

アクセス

JR山手線・京浜東北線の鶯谷駅 徒歩約10分

JR山手線・京浜東北線の上野駅 徒歩約15分

東京メトロ銀座線・日比谷線の上野駅 徒歩約15分

京成電鉄の京成上野駅 徒歩約15分

住所

110-8712 東京都台東区上野公園13-9

地図

以上です、ご覧いただきありがとうございました。