唐十郎と劇団員を撮った『シアトリカル』について大島新監督にきいてみた

「ドキュメンタリーというのは自分を背負って見るもので、まったく違うところを見ているんだなあと思ったのは、この映画が公開されたとき。私の母がいちばん反応していたのが、唐さんがダメだしをしている場面で。もうドキュメンタリーとしてどうだとか、劇団員の苦労がどうとかではなくて、『唐さんは本当にうまい。所作がぜんぜんちがうわよねえ』って繰り返すんですよね」

話すひと : 大島新さん(『シアトリカル』監督)

+前田亜紀さん(ネツゲン)

聞くひと : 朝山実(文・構成)

よく知らないのに、ああ、唐十郎だと納得。つい笑ってしまうドキュメンタリー!

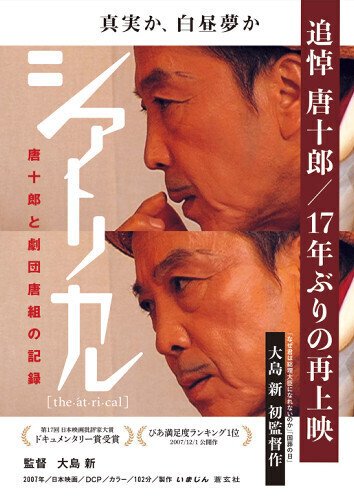

大島監督のデビュー作『シアトリカル 唐十郎と劇団唐組の記録』(2007年)が12月14日からポレポレ東中野ほか(シネマリン、名古屋・シネマスコーレ、大阪・第七藝術劇場など)で追悼上映される。

※ネタバレあります。長文です。

映画を観てからがオススメ(読んで確認しながら観る面白さもあります)ですが、映画を観る予定のないひともぜひぜひ。

06年秋に書かれた戯曲『行商人ネモ』の執筆(カリカリカリという筆記の音が聴こえる)場面から、翌春大阪でのテント公演初日を終えるまでを文字通り密着したドキュメンタリー作品。

2024年5月4日、唐が他界。17年ぶりに再上映だ。

冒頭。「帰れよ!」と唐の罵声。インタビュー中の出来事らしく、浴びせられるのは大島監督。

唐を「たまねぎ」にたとえ、剥いても剥いても正体がつかめないと話す声。ツカミからいっきにひきずりこまれた。

袋とじとカチンコ

先日、一回きりの試写が行われた。公開時には観ていなかったこともあり新鮮な面白さで見た。

わたし自身は、状況劇場を含め紅テントは一度も目にしていないし、唐十郎のことをよく知らない。でも、初めて目にするあまりの面白さ、唐十郎という演劇人のわけのわからなさに、大島新監督にあの場面この場面についてに訊ねてみたくなった。

インタビューは12月上旬、大島監督の事務所・ネツゲンで、大島作品のプロデューサーを務めてきた前田亜紀さんを交えておこなった。

映画のエンドロールで目にとまったのが「脚本・構成 大島新」の表記。脚本? そういえば、居酒屋で劇団員らを相手に熱弁していた唐十郎が突然立ち上がるや、コインランドリーのシャワー室に突き進んていく場面がある。

後を追い、唐にひきずられるように三人の男たちも(服を着たまま)シャワーを浴びて笑うのをカメラが映し出す。

なんじゃこりゃ?な展開に圧倒され、やっぱ唐十郎って傑作だなあ(知らんのに納得)。でも、エンドロールを目にし、あれ、もしかして「脚本」というのは……。

そういえばラストカット直前「ハイ、カット!」とカチンコが映り、唐が自身を演じるのは‥‥とイミシンな言葉を口にする。

試写後に手渡された07年公開当時作成のパンフレットがヘンなのは「袋とじ」になったオマケが付いているではないか。

大島さんからネタバラシをしていいですよという了解をもらったので書いてしまうが、ドキュメンタリーの中には、2割のフェイクシーン(+撮り手から見ても虚構か否か不確かな1割)が織り込まれているという。どこが虚構で、どこまでは真正のドキュメンタリーなのか。袋とじを開くと正解が明かされるので劇場に足を運ばれる方はぜひ(※追悼上映に際して復刻版パンフレットを作成したが、袋とじ仕様ではないとか)

『シアトリカル』©️いまじん 蒼玄社

大島新さん(以下略)「2007年の公開後には、虚構が入っているということを明かしてもらうのはOKにしていたんですが、公開後に記事にしてもらうことはほぼなかったんですよね」

━━では観た人が、虚構が交っていると理解するのはどの時点で?

「僕は最後のテロップ(7割が事実。2割が虚構。残り1割は虚実不明という文言)で驚いてほしかったというのはあります。パンフレットを買ってもらった人には、ここが虚構というのも載せていました」

━━ということは、パンフを購入せずそのことに気づかず100%のドキュメンタリーだと思い込んでいる人もいた?

「テロップの意味を汲み取れなかった人はそうかもしれないですよね」

前田さん(以下敬称略)「じゃ、どこが?と、ザワザワしますよね」

━━カチンコが出てきたときに、え?ん?とはなりますよね。

「いいお客さんですよね。むちゃくちゃ嬉しい(笑)。あそこも全部後から撮っているんですよね。あの場面の直前までが大阪の舞台の初日で、あのカチンコのところだけは花園神社(東京・新宿)で撮ったものなんです」

━━え? いま言われるまで大阪の初日の夜だとばかり思い込んでいました。

「アサヤマさんは本当にいいお客さんだ(笑)。大阪の舞台でドキュメンタリーを撮り終わり、その2週間後くらいからドラマシーンを撮影しています」

ヤバイと、やった!と

━━そもそもドキュメンタリーの中に、フィクションを加えようと考えられたのはどの時点で?

「もう映画にする際にフィクションは考えていました。あれは07年の春公演の制作過程を撮っているんですが、前年の春公演のときにテレビの『情熱大陸』で撮っていたんです。当時、あの枠で人物ドキュメンタリーをけっこうやっていたんですが、初めてあれでよかったのか、何か足りなさを感じたんですね。

それはまず唐十郎という人を捉えきれていないという思いが一つ。

あと、劇団員を描きたくなった。でも正味24分しかない番組で、主人公以外のひとを描くというのは難しい。

それで、唐さんを捉えきれていないというのが何かというと、これまで著名なひとを、俳優も含めて取材してきた中で、カメラがあるというのはふつうの状況ではない。誰しもカメラがあることを意識し、完全な素の状態というのはありえないんだけども、唐さんの場合それが異常というか。自己演出が過剰に思えた。撮ったものが上っ面なもののように思えたというか」

━━たとえば役者でもアイドルでも、撮られたキメ写真の表情がフィギアっぽいというか。いっぽうで、役者であれば求められているものはこれだろうと「ふだん」の素顔を演じるところがある。そういうふうなことですか?

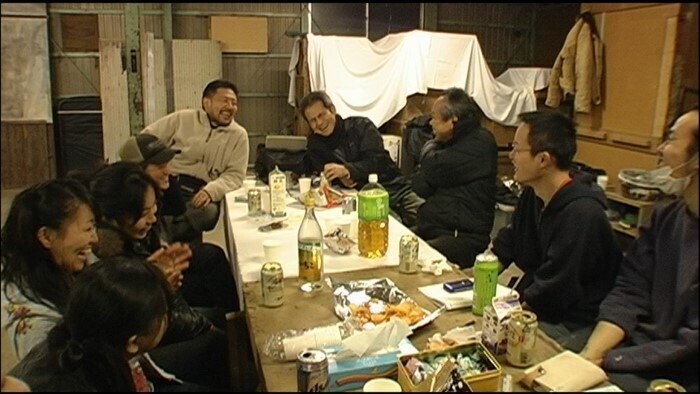

「そうですね。加えて唐さんの場合、僕は素らしきものが出るとしたら飲み会のシーンだと思っていたんです。だけども、あの番組はメインスポンサーがアサヒビールで、飲んで暴れているとかはダメなんですよね(笑)」

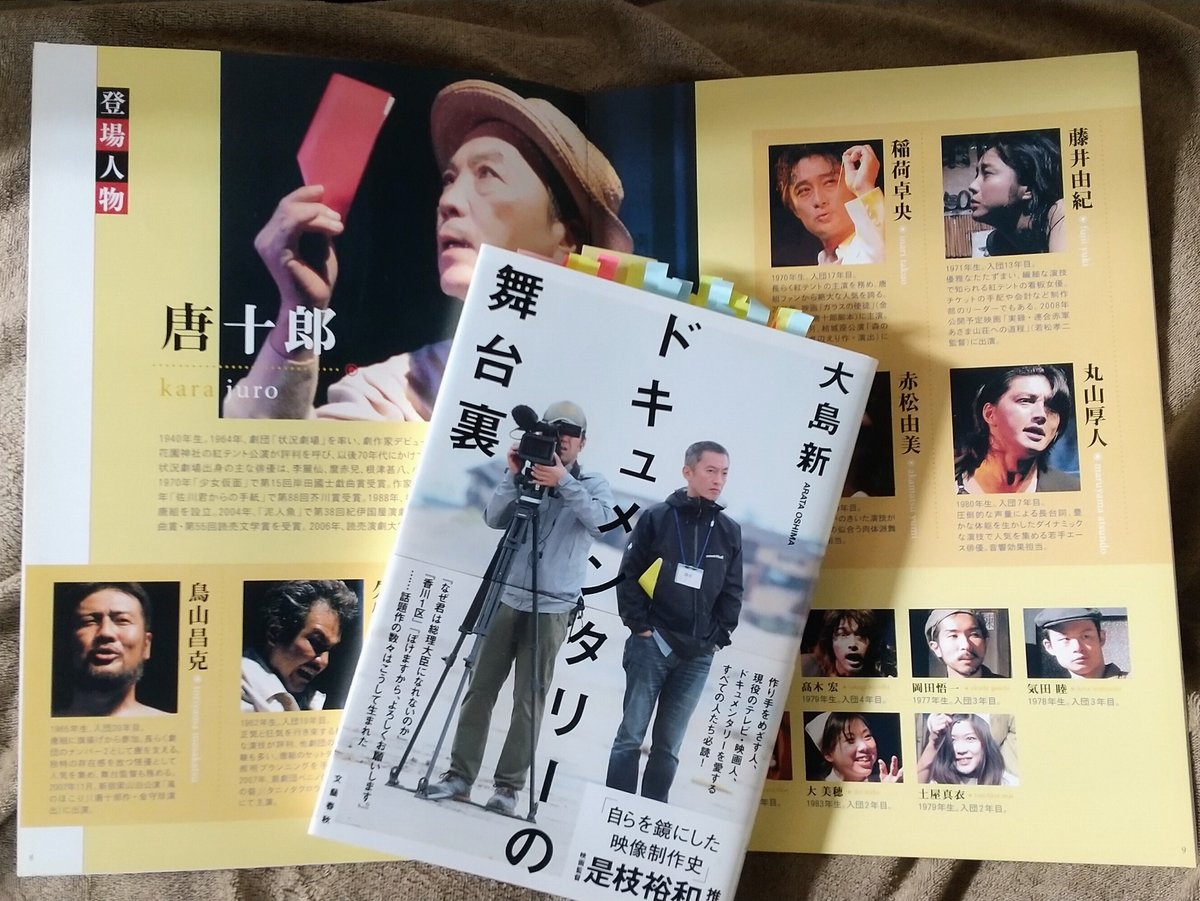

━━そのあたりのことは『ドキュメンタリーの舞台裏』(文藝春秋)本に書かれていましたね。

「そうそう。だから、映画ではあの飲み会を撮りたくて。テレビのときも、まったく撮っていなかったわけではないんですが、唐さんもお行儀がいいんですよ(笑)。

このあいだも前田さんとちょっと話していたんだけど、映画の中で僕がとくに好きなシーンは山中湖(稽古場がある)で宴会になったとき、唐さんに怒られる。『なんでカメラが撮っていないんだ』と。あ、ヤバイ。というのと、やった!!という両方あって。それを思い出しました」

━━なんでいま撮っていないんだと怒るのと、撮るんじゃない!というのとが紙一重というか。

「そうそう。そうなんです。わからないんです。だから、相棒の桜田(仁)さんというカメラマンが、唐さんが怒鳴りだしたときに、カメラを床に置いたままボタンだけを押したんですよね。だから絨毯が映っていて。しばらくしたら『なんで撮っていなんだ!』と怒鳴られ、カメラを構えだすという」

「こんなのはオレじゃない!」

━━本の中で、劇団向けに試写をしたときに唐さんが不機嫌になり帰ったというのは、その場面ですか?

「それはもうちょっとあとの場面ですね。宴会がはけて、稲荷(卓央・当時入団17年目の唐組主演俳優)さんと丸山(厚人・当時入団7年目)さんが残って三人で飲んでいた。唐さんが酔っ払ってヘンな顔をしているのをカメラが定点で撮っていて。そのシーンを見て、若い劇団員の女子たちが大笑いしたんですよね。

唐さんは自分が笑いものにされているというふうに思ったんでしょうね。帽子を被って稽古場を出て、自宅に帰ったんです。『こんなのはオレじゃない!』と言って」

━━「オレじゃない!」、名台詞ですね(笑)

「そうそう。まだ中盤くらいだったんですが、唐組の右腕と左腕だった、鳥山(昌克・入団20年目)さんと久保井(研・入団19年目)さんが、大島さんたちが一生懸命つくってくれたんだから最後まで見ましようととりなしてくれて。見ることは見たんだけど、もう機嫌は悪いまま。そこからは誰も笑っちゃいけない。地獄のような間でしたねえ」

━━パンフを見ると、劇団員の人たちに大島さんが台本らしきものを見せている写真があります。

「そうそう。脚本は書きましたが、細かい演出までは。そこはドキュメンタリーふうに撮るというか。あまり変えてしまうと差が出てしまうので。カメラは一台。それも手持ちで、それまで撮っていたように撮る」

━━ドラマパートを撮るというのは劇団員、全員に周知だった?

「伝わっています。だけども、フィクションのシーンを撮ってみて、強烈に感じたことは、唐さんだけがまったく変わらない。ほかの人たちはみんなギクシャクするんですよね。(自分を演じることに)慣れていないというか。

だから、久保井さんが僕に怒る場面(唐十郎に「帰れ!」と言われ退去しようとする途中)なんかも、どこかぎこちない。女優さんたちにも、ありそうな場面(このまま劇団を続けるかどうかの悩みを先輩に相談する)を用意したんですが、どうしてもギクシャクする。

ただひとり唐さんだけがふつうにしている。だからこの人は、ふだんから自分を演じているんだ。僕を怒るときも、僕が書いたものを唐さんはアレンジするし、これがまた巧いんですよね。『上中下って、なんだよ。江戸時代じゃねぇんだよ!』というあれは唐さんのアドリブです」

━━どこまで大島さんは脚本を書かれていたんですか。

「それは袋とじに出てくるとおりです。作家・演出家との関係で、僕が『それは俳優のほうが上位にあるということですか?』と質問する。あの僕の台詞は台本どおりですが、その先は唐さんのアドリブが入っています。もともとあれはシナリオというよりもプロットにちかいもので」

━━唐さんが大島さんに「帰れ!」と言い放つまではワンテイク?

「テイクじたいは一回で、撮り直しはないですね。撮っているときに、久保井さんがちょっと下手だなあと思いはしたんだけど。あれは、久保井さんが僕の書いたセリフどおりに言おうとしているからで。『テレビのやつらは、俺たちのことをなめてんだよ。珍しい動物だと思っているんだろう』という。台本では、絶滅危惧種くらいに思っているんだろうと書いたんですけど」

前田「唐組は、唐さんの台本に忠実にというのがあるからなんですか?」

「どうなのかなあ。前日に渡している台本なのでねえ。まあ、まず役作りが出来ないよねえ」

前日に台本を渡したというのを聞いて、何度も何度も一つの場面の台詞、動きを唐十郎が直していく。そうした稽古を映画は映していたのが浮かび、演じることの難しさを考えた。

━━久保井さんから、演技とはいえ自分にはこれはちょっと言えないというのは?

「それはないですね。これをやるというのは唐さんがいちばん喜んでくれたことでもあって。劇団員の人たちも面白がってくれましたし。冒頭のシャワーを浴びるところなんかはとくに。(唐十郎は舞台で)水を被ったりするのが大好きなんですよね。いつも飲んでいる焼鳥屋さんからいい距離にコインランシャワーがあるのはわかっていたので、これはぜひやってもらおうと」

━━冒頭のその場面で、唐十郎だなあと面白かった。じつはわたし、よく知りもしないのに(笑)

「そうそう。期待されている唐十郎像をやりたかったんですよね。あれは、ふつうに撮っていたのでは難しかったのと、唐さんはあんまり怒っているところを撮られたくない人ではあったんですよね、じつは。そういいながら、けっこう怒っているんですけど」

━━映画では、いつ怒り出すんだろうというドキドキが、直前のニコニコ顔にはありますね。

前田「不思議なつくり笑いですよね」

「そうそう。アハハハハと笑うんだけど」

古参劇団員

『シアトリカル』©️いまじん 蒼玄社

大島新監督と木寺一孝監督

━━冒頭。声だけで、唐十郎を玉ねぎの皮むきに例えるひとがいましたよね。

「言っているのは鳥山さんですね。自己演出、ふだんから自分を演じている感じというか。それはあると思うんですけど、じゃあそれはウソなのかというと、それはまた別の話というか。ご自身を演じているということがドキュメンタリー、ある種の真実みたいなところありますよね。と、僕は思ったんですよね」

━━どうして大島さんは、四つのフェイク場面を入れたのだろうか。観終えてからこの数日考えていたんですが。こういうふうに「唐十郎」を捉えたという大島さんなりの推論、結論は虚構にすることでこそ明確に伝えられるという判断からですか? ある種、唐さんに対して、自分はこう唐十郎を理解したという答案用紙を出す感覚というか。

「そう。そういう面はありますね。あと、そもそもドキュメンタリーとは何か?ということを内包しているような作品にしたかったというのはあります」

━━なるほど。ちょっと脱線しますが、再度見直したときに『正義の行方』の木寺一孝監督の撮り方が思い浮かんだんです。

木寺さんは、インタビュー場面を撮影するまでに被写体と何度も何度も会い、話を聞いて頭の中に入っていることを、カメラの前でさもいま初めて語ってもらうかのようにして聞きだしていく。それがまた、そうとは見えないところがすごいんですけど。

そういうドキュメンタリーの撮り方と、大島さんの虚構を足すというのは似ているような。どうなんでしょうか。

「僕は、そこは違うと思う。僕はファーストコンタクトのときの状態でドキドキしながら撮ったものを使いたいというのがあって。だから、話がわかったところで同じ話を聞くということは、やりたくない。

フィクションを入れるというのは、さっきアサヤマさんが言われたことに近いというか。自分が欲しい唐十郎的なもの、劇団唐組的なものをやってほしい、映画の中に入れ込みたいということかなあ」

前田「それだと遠からず、という感じがしません? 木寺さんの手法と。要するには自分の中で熟成させていったものを映像として表現しようとするということにおいては」

「うーん、そうねえ。でも、インタビューとして‥‥」

前田「インタビューの手法は異なりますけれど、やっていることとしては」

「……そうかあ、あんまり変わらないのかなあ(笑)」

━━インタビューにカメラが第三者として新たに加わる効果はあるようには思いますが。

前田「ああ、それはあるにしても、木寺さんは相当巧いと思いますねえ。初めて話すかのように撮る、あれはかなりテクニカルなことをやっていますよね」

「そうねえ。二回目だと、こっちもそう上手く出来ないものですよね」

前田「ですよね。あの前段で、どういう話をしていて、あのインタビューに入っていくのかは。あと、テクニックもそうですけど、シチュエーションを変えるというのも大きいかもしれないですね。居酒屋でしゃべっていたのとは」

「ああ、でも、俺は居酒屋でしゃべっているところにカメラを入れたいタイプなんだよなあ。インタビューの仕方としては」

前田「それでいうと、あの怒るところを何十時間でも待って待って、それを撮れるように関係性をつくろうとするというのと近くないですか」

「そうねえ。怒っているところは山中湖で撮れたんだけど。それは俺に怒っているわけでは、いや、怒っていたか。まあ、僕に向けて怒ってほしいというのがあったんですよね」

前田「唐さんの役者の上中下のあの話も、唐さんを多少怒らせてリアルに投げ込んでくという手もありますよね。だけども大島さんは、それをせずに台本にして渡した」

「そうそう。そうだねえ」

前田「そこは近いような気がするんですよね。何度も飲んで話を聞いて、それをもう一回話を聞き直して表現にするという木寺さんのと。あ、すいません、間に入ってしまって」

「いやあ、面白いですよね。そうやって見ていくと」

前田さんの解析を聞いていて、なるほど。脚本を書き、唐さんや劇団員の人たちに「唐十郎と唐組」というものを演じてもらうことで、大島さんは彼らの核心に迫ろうとしたのだということは映画を見て、今回さらに話を聞くなかで納得できた。一度テレビで撮って、得心がいかなかった反省からのアプローチだということも。

では、フェイクを足すことで唐十郎の「素」が掴めた、と大島さん自身は考えているのか?と訊ねると、そうでもないという。

「結局、常に演じているのが唐十郎の素なんだなあということですよね」

━━ラストカットとなる唐さんの印象に残るあの台詞は、どの段階で。

「自分自身を演じるのは、というあれをちゃんと書いたのは大阪の公演を終えたあと。ドキュメンタリー部門をぜんぶ撮り終えてからです。その前から台本の大筋は書き始めてはいたんだけど、ラストのあれはドラマのシーンを撮る直前でした」

━━なるほど。

「でも、ほんとうに芝居がかっているんですよねえ。山中湖に行ったときにも、これは使っていないですが、『乞食城の神よお!!』とやりだすんですよね。桜田さん(カメラマン)なんかはもうゲラゲラ笑いそうになっているんだけど」

━━それは唐さんなりのサービス?

「サービス、なんでしょうねえ。ふだんから演劇をやっている。だから、シアトリカル(劇的)というタイトルにしたんですよね」

唐十郎のいる宴会といない宴会

映画の中に、主演俳優の稲荷さんが長崎の島に行くのを、大島監督がひとりカメラを持って追う場面がある。唐さんから「おまえにはメタファーがない」とまで芝居を酷評され、唐十郎が新作戯曲を書く発端となった島を見ようと思うほどに憔悴した俳優に同行した。

「稲荷さんとは同い年で、単純に話していて気が合うというのもあったのと、僕は学生のときに彼の芝居も観ていたのもあって。まあ、唐さんはなんであんなに怒るんだろうと思ったし、稲荷さんがわざわざ行くというから、これはぜひ撮っておきたい。センチメンタルジャーニーみたいなのもあったのかなあ」

━━あれは稲荷さんという劇団員を撮るため?

「もちろん、そうです」

━━泊る海辺の民宿で、女将さんとやりとりしているところがよかったです。この映画の中で唯一、ふつうのひとが出てきて、何しに来られたんですかあと聞かれる。「そういえば、あのひと作家さんなんですよねえ」と唐さんが泊まられたことを話されていて。朴訥なやりとりにホッとする。劇団とはかけ離れた村の日常が映る。

「そうそう。ふつうの人は出てこない。たしかに。もう非日常ばっかりですからねえ、劇団とかは」

━━そういうふうに相対化される場面が入っていていいなあと。

「そうでしたか」

━━あと、舞台セットの制作に入ったときに、劇団員の人たちが総出で大工仕事にとりかかる。そこで夜ご飯を食べるシーンと、それ以前の稽古場での唐さんを中心にした宴会場面の対比が面白かったです。唐さんがいないと、みんなこんなにリラックスしているんだというのがわかる。

「唐さんがいるともう何食べていても味がしないんですよね。僕もそうでしたし。

一度、唐さんの体調がよくないというので早めに切り上げたときがあって、そういうときにはもう、やった!!という感じで、高円寺の安い焼鳥屋に行って、やっと笑顔で美味しく食べる。そこはカメラはまったく回していないんです。芝居づくりと関係しないので」

━━セットを制作する場所には唐さんは来ないから、劇団の人たちはまるで囚人が解放されたみたいな顔をされていて。おかしいのは、それでもまだ唐十郎について話している。

「そう。いろんな意味で囚われ、虜になっているんですよね、唐十郎という人に」

『シアトリカル』©️いまじん 蒼玄社

「あなたはそう解釈したのか」

大島さんが唐十郎を取材したのは「情熱大陸」の番組と合わせると一年半にわたる。それでも「わかりあえた」と思うことはなかったという。

映画のあともカメラのない付き合いは続いたが、「恐怖だった」のはテント芝居を観終えたあとの飲み会で、感想を求められることだった。

「一生懸命に言うんです。そうすると、『あなたはそう解釈したのか、それはね』と話しだす。その内容がまったく理解できない。難解というのか、考えていることがまったく違う人なんですよね。あれは恐怖でしたよねえ。毎回、言えというわけでもなかったんだけど」

━━映画の中では、劇団員の人たちにたくさん話を聞かれていますが。それ以外のよく知る人たちにコメントを求めるということはされていないのは、もちろん意図したことなんですよね。

「そのことについて、おかしいと言われることもあったんですけど。『状況劇場』の頃の写真を使っていないじゃないかとか。昔の唐さんを知っている人のインタビューは何でないんだとか。

でも、僕は2006年から07年にかけての唐組を撮りたかったというのがあったので、最低限の情報以外、昔の写真は使わないと決めていたんですよね」

━━テレビのときには?

「それはしました。テレビの作法があるので。ただ、だからそれに対する反発があったというのでもなくて。とくにある時期まで『状況神話』のようなものがあって、状況劇場の唐十郎はよかったけれど、唐組はねえという。まあ、それを言いたくなる人たちの気持ちもわかるんですが、でも唐組は2000年代になって役者たちも充実し、観ていて面白かったんですよ、実際。だから今の唐十郎と唐組を見せたかった。

もうひとつ、映画では誰にもコメントを求めなかったのは、あの小宇宙だけで描きたいと思ったんです」

━━観ていて、面白かったのはそこでした。「小宇宙」と言われましたが、唐さんとほぼ劇団の人たちしか出てこない。

「そう。あの長崎の生月島(いつきじま)のおばさん以外は」

━━好きなシーンは、劇団の古参のひとが稽古場の玄関のところに靴を整理している。唐さんに気持ちよく稽古をやってもらいたいからというのをニコニコ話していて。唐さんの話をみんな弾んだ声でする。唐さんのことを恐れながらも、という。

「そう。不思議なんですよねえ。まあ、耐えられずにやめていく人たちもたくさんいるんですけど」

━━映画を観なおされて、17年前と今では何が違ってきていると思われますか?

「いま見ると、どう見てもパワハラですよね。あの給料もありえないですし」

劇団員のひとりが、支給されたのが昨年より5万円増えて15万円になったと話している。風呂なしアパート住まい。しかも15万は月収ではなく、年収。その給料をもらえるのも、唐から脚本にアテ書きされる団員に限られという逸話にインパクトがある。

━━印象深いのは、1万5千円のアパートに暮らしている劇団員のひとの室内でのインタビュー。ひそひそ声で始まるんですね。貧乏という言葉をつかわず、彼は「隣のイビキが聴こえるので」と小声で言う。大島さんもつられるように声をひそめる。あそこは?

「あれはフェイクじゃない、ほんとうのドキュメンタリーです」━━稽古の場面で面白かったのは、自身で演じてみせる唐さんのダメだしが、するたび変化してゆく。唐さんはうまい役者さんなんですね。

「うまいというか、魅せる。クローズアップを俳優がやると言っていましたが、まさに出てきたら釘付けになる。まあ、自分がイケているように唐さんはホンを書いているんだけど。『カラ!!』と言われるよう登場感を生むようにやっていますから。

そうそう。ドキュメンタリーというのは自分を背負って見るものなので、まったく違うところを見ているんだなあと思ったのは、この映画が公開されたときなんですけど。私の母が見て、いちばん反応していたのが、唐さんがダメだしをしている、唐さんが『ミシンちゃん』と言い、藤井さん(唐組主演女優)が引っ張って行って、転ぶ。『あの場面、所作がぜんぜんちがう。唐さんは本当に上手い』って。もうドキュメンタリーとしてどうとか、そんなのまったく言わず。劇団員の苦労がどうとかではなくて。『所作がぜんぜんちがうわよねえ』って繰り返すんですよね」

『シアトリカル』©️いまじん 蒼玄社

大島新、唐十郎の舞台に立つ?

━━意外というと唐さんが手書きする台本が横書きだったというのにも驚きました。

「あのノートを見ると、どういう脳の構造をしているのだろうと思いますよね」

━━それで劇団員がする清書がまた手書きなんですよね。

前田「あれ、すごいですよね。唐さんは万年筆でしたか?」

「そう。それで書き損じがないんですから。あれを見ていて、悪魔を見ている気持ちになりましたよ。ノートの文字が小さいし、ぞっとしましたよね。扇田昭彦さんも、若い頃から驚いていたといっていました」

前田「頭から書いて、書き直しなし。プロットなしで書いて終わる」

「それで、みんな俳優は唐十郎の台詞を言いたいんですよね。舞台上で。そのカタルシスを超えるものはない。だから、いろんなものが我慢できる」

前田「大島さんもそれをやってみたかったんですよね」

「そうそう。どのシーンをやるのかは唐さんが決めたんですが」

大島さんは自身が書いたフェイクシーンの脚本で、唐に言われて劇団員たちが稽古中の台本を手に芝居を演じる場面がある。

━━大島さんの台本では、ここで大島、稽古をする?みたいなことだったんですか?

「しぶしぶ、やるという。ダメ出しまで書いたかどうか。

そうそう。ここですよね(パンフを手に取り)『赤松、ちょっと頼むわ。大島さんがモネをやるから。いやいや、唐さん勘弁してくださいと言いつつ、覚悟を決めて立ち上がる大島』ハハハハハ。覚悟じゃない、自分がやりたかったんですけど」

━━何をやりたかったんですか?

「何を(笑)。まあ、出たかったんでしょうねえ」

━━スクリーンの中にいたかった? あるいは唐十郎のダメだしを受けたかった?

「スクリーンの中に出たかったのかなあ」

前田「恥ずかしくは?」

「恥ずかしかったけど、ちょっと。でも、出たかった。何でだろう?

芝居をしたいというわけではなかったんですけど、あの中にディレクターとして、出たい。怒られるシーンも含めて。

ドキュメンタリーを長くやっていますけど、この前放送したNNNドキュメントで自分の顔のところに名前と肩書を初めてクレジットしたんです。けっこう、あれは嬉しかった」

前田「意味、わかんないですよね(笑)」

「そうねえ(笑)」

このあと、『シアトリカル』の興行結果についてきいた。メイン館の渋谷イメージフォーラムの舞台挨拶は満席。「ぴあ初日満足度1位」と上々のすべりだしを見せ、唐十郎もご機嫌だったそうだが、自主配給の興行は赤字。いまだに制作費は未回収だという。

「うまくいかなかったですね。その理由は二つ」

という、その話また別途。

ところでフェイクではないが今回笑ってしまったのは、リバイバルということもあり一回だけの試写会でのこと。

前田さんからメールで案内をもらい、渋谷の地下にある試写室に出かけてみたところ、なぜか前方に座るひとはゼロ、客席後方に10人くらいが固まっていた。上映前に大島監督が客席から立ち上がり挨拶するのだけど、「17年前のまだ髪の黒い私が登場します」と気恥ずかしそうに話すのを聞いていて、思いのほか集まりが悪いからなのかと考えていた。

が、この試写は旧作を現在のデジタルシステムに合わせるための画と音の確認のためのものだったらしく、ほかにも案内を送りはしたが、ネット視聴を申し込む人が多かったとか。

コロナ以降、試写に足を運ぶライター、評論家が減ったという。

??だった内幕をインタビュー前に教えてもらって、もやっとしていたナゾが解けた。つまり、ネツゲンスタッフ以外の観客はわたしひとり。試写室を借り切ったかのような超ビップ待遇だったということになる。

前田さん曰く、ネットだと冒頭の「カリカリカリ」という原稿を書く音の迫力がどこまで伝わっているのか。その言葉を受け、大島さんが「あれは高木さんが頑張ってやったんだよねえ」とMAの高木創さんの名前をあげていた。

追記

大島さんは、5月に唐さんが亡くなられたとき通夜に参列したという。

「数年前にテントで唐組を観て以来だったんですが、唐さんはお顔がいつもツルツルしているんですよね」

スーツ姿で眠る「いつもどおりの唐さん」に、いまの自分があるのは唐十郎と唐組のおかげですと伝えたという。

いいなと思ったら応援しよう!