column【この滴は……】

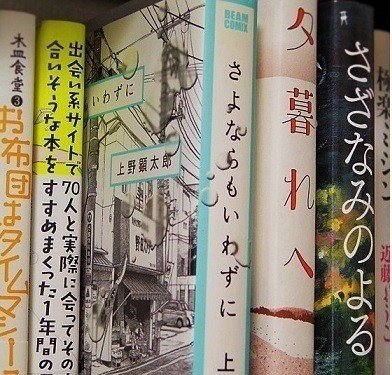

「夕暮れへ」

「さよならもいわずに」

「さざなみのよる」

合間に、こんな本を読みました。

だいじなひとがなくなったときのことを描いた3冊の本

短編集で、お葬式の場面が何度か描かれているのが、『夕暮れへ』(斉藤なずな・青林工藝舎)。はじめて、近藤ようこさんの「こんな大人の漫画、読んだことない」というオビのことばに惹かれて買った漫画。

なかでも、漫画家をめざす男と、病院勤務の年上の女との同棲生活を描いた「インコの神」は、もう何度も読み直している。

日常の暮らしを描いた短編で、布団の上でふたりが抱き合うシーン。〈病院で、人が死んだ日はいつも……こうだ〉と、女が男の身体を求める。それをインコが嫉妬して、嘴で男をつつくという平凡なの暮らしとエロチックが混ざり合っていて、昔の日活ロマンポルノのようでもある。

インパクトがあるのは、夜店で買ったそのインコが亡くなったときの男の落胆ぶりと、元気づけようと女が代わりのインコを買ってきたときの男の反応だ。

「変わりなんかいないよ!」

そりゃそうだ。男はそっぽを向くのだが、やがて以前のインコのように溺愛し、つがいにし、たくさんのヒナが生まれ、その世話に追われる。

子供はいないふたりにとって小鳥は子供のような存在でもあるのだろう。一生懸命、世話を焼いていた。が、しかし。

男は漫画を描くことに気を奪われ、鳥が数を増すにつれ、育てることにあきていく。何十羽もいたのが、病気でバタバタとなくなり、最後の一羽が死んだとき、男は気にもとめていない。

それを見て、女が男に言うセリフにドキッとさせられる。

「淳ちゃんって、インコにとつては神さまみたいなもんネ」

女の表情もなかなかのもの。意味深に、

「神さまって気まぐれよ! 病院にいるとわかるわ。いい人が助かるわけじゃないし。悪い人が苦しむわけじゃないし」

その手には死んだインコを乗せられている。

いっぱい生き死にを見てきたからだろう。神さまが気まぐれで、あきっぽいとものだ断言するのがすごい。

あきたら、見向きもしなくなる。あなたも、そうよね。あたし、知っているわ。と、男のこころがわりを暗に詰問するかのようなうなことばをシレッといってみせる。中島みゆきの唄の一シーンのようだ。

でもって、さらにこんな台詞も。

「だからネ、せめて、看護婦はどの患者さんとも同じ距離を保ちなさいって、そう言われるわ」

彼女がおさえきれずに男の肉体を求めるのは、決まって病院で患者さんが亡くなった日だという、前半の逸話がここに重なる。

その後ふたりがどうなっていくのかというところで、短編はぷつんと終わる。この「インコの神」は、92年2月号「話の特集」に掲載されたものだとか。ささいなことだが、看護師でなく看護婦という言葉がナマミの息遣いをあらわしている。

インコの話が「ふたり」の物語なのに対して、ひとり芝居のイッセー尾形劇場のように、濃いふつう人たちが出てくる群像劇の「ぼっち死の館」もいい。

団地のノラ猫に餌をやるジイさんや、息子の世話のためにやってきているという気取ったお婆さんなど、顔つき、そぶりからしてどんな人生を送ってきたのだろうという人たちが行き交う。軸となる、噂話に興じるオバサンたちはいわば"わたし"の分身だ。

完全な傍役だけど、車椅子の介助をうけ、愛想のよさそうな男性が、ひとの姿が見えなくなると「ありがとう、ありがとうって、一日に何百回言えばいいんだ!」と別人のように毒を吐く。慣れっこなのだろう、介護の女性から「30回ていどですよ」とかわさすところだ。

休筆中に、介護をしていたがあとがきで記されているのが、作品に軽軽がさりげなくいかされている。

2冊めの『さよならもいわずに』(上野顕太郎・ビームコミックス)は、『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』(花田菜々子)の中で、母を亡くした人におすすめしていた1冊だ。

『出会い系……』は、文字通り出会い系サイトで出会った人と30分間、喫茶店などで話を聞き、相手に合いそうな本を薦めるという変則的なインタビュー?を繰り返していったという。著者の花田さんは有名な本屋さんで働く女性で、体験ノンフィクションにあたる。

試みはヘンだが、本の選書はマジメで、『さよならもいわずに』は表紙とタイトルに覚えはあったが、これを機会にと買ってみた。

本のカバーが凝っていて、街角の1コマに、にじむように水滴が。『夕暮れへ』の中のある一編のラストのコマもそういえば、涙がこぼれ落ちる瞬間だった。

突然、妻が急死する。時間をその前に戻したり、その後を描いたりしながら回想は進んでいく。作品じたいは、妻が亡くなってから5年くらいした後に描かれたものだ。

主人公が自宅で仕事をしていた深夜、妻はうつぶせになって倒れていた。発見者は主人公である夫だ。警察の取り調べを受け、大学病院で遺体解剖を受ける。妻はドナー登録をしていたそうだが、解剖にまわされたため臓器提供はかなわなくなる……。そうした細かな逸話がとても、丁寧に、しっかりと描かれている。

ほとんどのひとが病院で息をひきとる時代に、自宅で亡くなるということは「不審死」の嫌疑をかけられる。そうなると厄介だから、かかりつけの医者をもっておいたほうがいいというのは聞いたりするけれど、そうか、こんなに大変なんだと実感が深まる。

妻がどんなふうにして、その場に倒れていたのか。

現場検証に立会い、その場の再現を求められる。

言われるままに、倒れていた場所に、うつ伏せとなる。

「これはきついな……」とつぶやく場面がリアルだ。

花と線香をあげてもらうだけの、無宗教の葬儀の様子も詳しく描かれている。

通夜の夜、棺の傍に布団を敷き、思い出の曲を、小声でくちずさむ。まったく縁のないお坊さんに来てもらうよりも、ふだんの延長にあたるこういう形式のもののほうこそ厳かだ。

刻々と葬儀のダンドリが進んでゆく。ふたりの間には小学四年生の娘がいいるのだけど、主人公はショックで、娘のことにまで気がまわらずにいる。そうしたジブンを描いている。

読者としては、5年後に作品化して、ここまで緻密に記憶をたどれるものなのかと驚かされる。葬儀にかかった費用の明細や、葬儀後に祭壇をつくるために買った仏具のひとつひとを描くなど、あの日のことを余さずに記録しておこうとする意思のつよさを感じる。

かなしみを個人のものとはせず、誰にも襲ってくるものとして作品にしようとする意志が働いているというのは、娘が妻にあてたクリスマスカードを目にするシーンなどにあらわれている。そのときの自身の泣き顔を描くのではなく、いろんな漫画の慟哭の顔を模写しているところだ。

滴つながりの3冊目は、木皿泉の『さざなみのよる』(河出書房新社)。

小国ナスミという、東京から郷里に戻り、小さな商店を継いだ女性が病院で亡くなる第1話から、彼女の姉と妹、夫、同居人の「ばぁちゃん」、十代のときに駆け落ちしそうになった元同級生、その男の妻、ナスミが東京で働いていたときの元同僚……というふうに、かかわりのあったひとたちがナスミとのことを語っていく連作短編集だ。

それぞれが語るナスミのフンイキや声質にはちがいがあって、へぇー、そんなひとやったんや。そのたび新鮮な驚きがある。

男と駆け落ちするはずがドタキャンしてしまった理由が「ばぁちゃん」のつくるオハギだったとか。なんやそれ。でも、つなぎあわせていくとナスミらしいわと思ってしまう。

東京で働いてときのこと。職場の後輩が、妻子持ちの上司から無理やり堕胎させられたと知って、栄転する上司の送別会の夜、ナスミは、路上でそいつをぶん殴る。しかし返り討ちにあい、前歯を2本折ってしまう。

かなしいのは、当の後輩はびくついて、何も言わずに逃げ出し、ナスミは周囲からたワケノワカラナイヤツと孤立する。しかし、事情を知るほど、あえて弁解を一切しない態度ところはナスミらしい武勇伝に思えてくる。

余命を告知されてからも取り乱すことなく、受け入れていくのもナスミらしいし、何のために必要としたのかわからないのだが、200万円を知り合いの男から借金する際、男の妹を立ち合わせる仕方も彼女らしい。

結局、男の妹は、ナスミがなくなったあとに、彼女の夫の後妻となるのだが、借金が縁となったわけで、最後まで何のための金だったのかはあかされないというのも、木皿泉だなぁと思ってしまう。

返済方法も独特で、毎月5万円ずつ手渡しにしたうえで、ナスミが来られなくなるとしばらくは夫が代役をつとめる。

ナスミの思い出はひとによって様々ながら、ひとしく思い浮かぶのは、ゲラゲラと笑った顔だ。

自分が笑うだけでなく、クヨクヨしている相手にも「バカみたいに笑いなよ」という。

ナスミ自身がそうしてきたからだろう。

笑っていたら楽しいことがやってくる。人生なんとかなるものやと生きてきた。裏返せば、ゲラゲラとナスミが笑っているとき、それは必ずしも楽しいわけでもなかった。なんでこんなときに笑うんやという場面がある。

「じゃりン子チエ」のおかっぱ髪の少女が大人になっていたら、こんなんちゃうかなぁ。

第1話から最終話までの扉のところに、米粒みたいに小さなイラストがあしらわれていて、パラパラ漫画のように、涙のしずくと波紋のように見えてくる。

いったい誰の涙なのか。ナスミのようでもあるし、そうでなく……。パラパラと見返している。

装丁は、『さよならもいわず』セキネシンイチ制作室、『さざなみのよる』野中深月、『夕暮れへ』井上則人。

いいなと思ったら応援しよう!