『どうすればよかったか?』の藤野知明監督と話してみた

なぜ、父親は息子の問いかけに即答したのか。

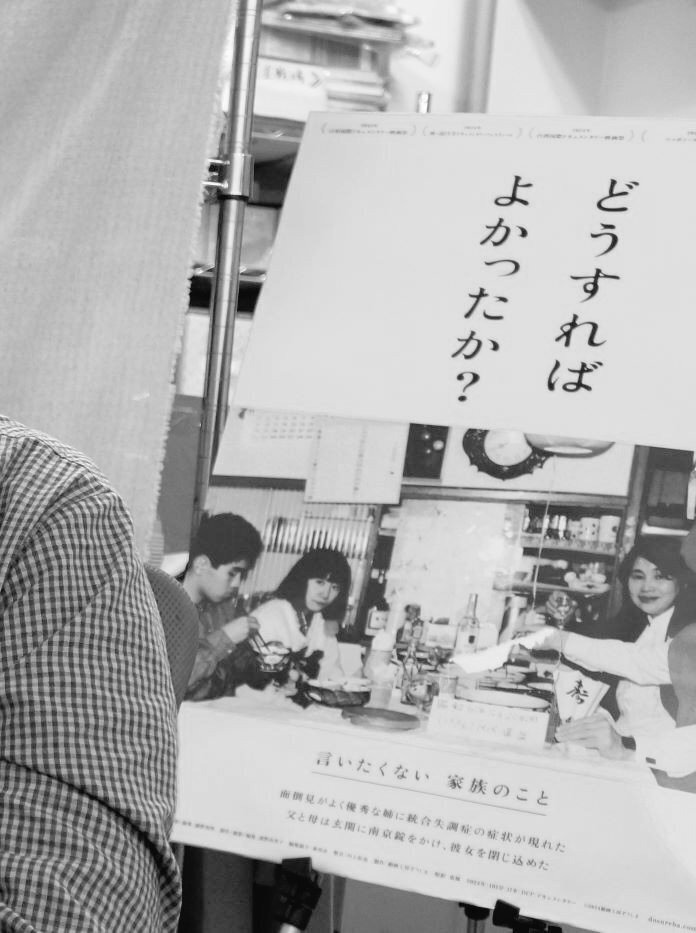

言いたくない家族のことを映画にした藤野知明監督と話してみた

話し手=藤野知明さん

聞き手(文・構成)=朝山実

子供のころの姉と藤野監督

©️2024動画工房ぞうしま

※映画の鑑賞の妨げにならないように配慮していますが、

ネタバレに類するようなやりとりが出てきます。映画の概略

(映画は12/7よりポレポレ東中野ほかで順次全国公開予定)

藤野さんは『カムイチェㇷ゚ サケ漁と先住権』(2020年※あとがきにこの映画に関してすこし加筆しました)をはじめ、アイヌやマイノリティの人権をテーマとするドキュメンタリーを監督・制作してきた。

1966年、北海道札幌市に生まれ、医師で研究者だった父母と8歳ちがいの姉の四人家族の中で育った。

彼がはじめて姉の異変に気づいたのは1983年の春の夕食後のこと、姉は24歳だった。

「パパがテレビの歌番組に出て歌っていた時に応援しなくてごめんね」

などと姉が30分くらい大声をあげるのを見て、母は当時単身赴任中だった父に電話で相談し、父の指示する病院の精神科に姉を連れて行った。

翌日、赴任先から戻った父は、姉を退院させ「何の問題もない」。母からは、姉は勉強ばかりされられた両親に復讐するために統合失調症のフリをしているのだと聞かされた。

姉は四度目の受験で医学部に合格。成績優秀で周囲から現役合格するものと思われていただけに、心の負荷は大きかったのだろう。その後、姉は家に引きこもるようになっていった。

というのが、発症から18年後、藤野さんが家族にカメラを向ける発端だ。以来20年、帰省の都度、撮影を重ねることになる。

尚、この映画には、姉が統合失調症を発症する理由の究明、統合失調症の説明を目的としていないとの主旨の断り書きが添えられている。『どうすればよかったか?』はセルフドキュメンタリーの構成をとっている。

『どうすればよかったか?』に出てくる「南京錠」について

タイトルについて藤野監督に訊ねたところ、疑問符は姉の病状への対処に悩んだわけではないという。

「わからなかった」のは、医者に見せるべきだと考えながらも、両親を説得できなかったことへの自問。病状が悪化してゆく姉に病気の認識はなく、たとえ藤野さんが強引に姉を病院に連れていったとしても、両親が連れ戻したにちがいない。

「どのように両親に言えばよかったのか。それはいまでもわからない」

と藤野さんは振り返る。

わたし(筆者)が送られてきた試写のハガキを目にしたとき、ドキリとしたのは「南京錠」という言葉だった。

〈面倒見がよく優秀な姉に統合失調症の症状が現れた

父と母は玄関に南京錠をかけ、彼女を閉じ込めた〉

わが子を監禁する。どんなにひどい親なのだろうか。

しかし、映画で見る両親は想像した「悪人」ではなかった。娘の発症を受け止めきれず、ふたりはうろたえながらも動揺を押し隠そうとしている。

「南京錠」も、姉がひとりで突然アメリカに行き、保護されるという出来事があった以降だ。

家族からすればもちろんハラハラだろうが、「成績優秀」であることがわかる逸話でもあり、空港での手続きなどあれこれ考えると、単純にわたしは素朴にすごいと感心した。大胆な行動力にクスッとなった。

このインタビューは新宿にある、ドキュメンタリーを中心に配給する映画会社の東風でおこなった。

藤野監督には、あの南京錠の言葉はミスリードになりかねない。ないほうが、と話しかけると、こんな答えが返ってきた。

「もともと映画祭に出すときにはまだ東風さんとの関係はなかったので、その時点では僕と(プロデューサーの)淺野さんとで、とくにあの言葉は僕が考えたんですが。

病院に行かなかったということと、あの南京錠をかけたというのは同じくらい大事なことで、実際、これは僕の印象ですが、南京錠をかけたあと、姉はより自閉的になっていったんですよね。髪の毛もベタベタになって、話しかけても答えが返ってこない。

僕が読んだ精神医学の本には、無為自閉がいちばん悪化した症状で、何もなさずに閉じこもる。要するに、外からの刺激に反応しなくなる。そこに行きかかっていた。

それで、(姉の)部屋に鍵をかけていたらこれは本当の監禁ですけど。窓から出ていこうとすればできたので、100%の監禁とは言えない。ただ、姉には、家から出るなという両親からの意思表示になる。それを受け、姉は出なかった。だから、南京錠をかける「悪人」のイメージとは違っていたとしても、むしろ「ふつうのひと」が南京錠をかけてしまうのは問題で、伝えないといけないことだと思っています」

聞いてみて、わたしが考えた以上に藤野さんが「南京錠」の言葉につよい意味を込めていたことがわかった。と同時に、父や母に対しての処罰感情はないという。

母は、あれは自分たちに復讐しているのだと言っていたけれど

藤野さんがカメラを回しはじめたのは、発症から18年が経過した2001年。北海道大学農学部林産学科を7年かけて卒業。神奈川県の住宅メーカー勤務を経て、日本映画学校を卒業した後のことだ。

とりわけ印象に残るのは、藤野さんが姉にいろいろ話しかけながらカメラを向けている、正面からの撮影シーンだ。

観客は、黙って考え込む姉の表情をじっと見ることになる。と、突然に行動し、いわゆるヘンなことを口にしだすのだが、考え込んでいる静止した表情がとても愛らしく理知的に見える。

「とにかく対話をしようということでカメラを向けているんですが、母が言っていたのは、姉は統合失調症のフリをしているんだ。あれは両親に復讐しているんだ。でも、何十年もそのためにフリをするだろうか。

母も、その言葉を信じていたのかどうか。

あるときまでは、母が言っていることが事実なのかもしれないと接していたこともあったんです。それで、ちゃんとした言葉が返ってくるのかもしれないと思い、訊いていた。でも、返事はなく、母が言っているのは違うと思った。

とくに入院前はひどかったですよね。一方的に、テレビか何かで耳にしたことを挟んでしゃべったりしていて。主治医からは『言葉のサラダ』と言われていましたけど。精神医学の用語にあるみたいで。関連のない言葉をつなげて、脈絡のない言葉で文章をつくる。人の名前が出てくるんだけど、実在する人なのかどうなのか」

姉を精神科に入院させることができたのは、2008年5月。高齢となった母に認知症の兆候があらわれ、どうしようもなくなった父は、姉の入院に同意する。

救急車を呼んだ日から25年が過ぎていた。

3か月後、退院した姉の表情は穏やかなものだ。観客としては、もっと早くに、と思わずにいられない。監督にしても、そうできなかったがゆえの、このタイトルでもある。

━━退院後、お姉さんが料理を作る場面がありますね。見違えるほどしっかりしていて安堵しました。

「ええ。家の中で暮らすぶんには問題がないくらいにはなっていたんです。だけども、映画にも出てきますが、朝ご飯をつくるのも夜中の12時に作りだす。それだと社会じゃ通用しないですよね。それまでテレビ通販で掃除機を7台買うとかいうことをし、親が金を払うということをしていて。

入院が3か月だったのは、入院できる期間は法律で区切られていたのと、薬を飲む習慣もついて、よくなっていたのと。

だけど姉は、人生で一度も働いてお金を得るということをしてこなかった。僕は、たとえば作業所に行き、集団の中で過ごすことでもっとよくなると思っていたんです」

━━だけども、お姉さんの身体にがんが発見されたんですね。

「それからは姉には好きなことだけやってもらうことにして。撮る意味も、姉がすこしでも楽しく過ごせるようにと。レストランに行って楽しいひと時を過ごすことが出来ていたら撮るように変わりました」

ピースサインをする姉

退院後の生活で「モノヴィレッジ」というハンドメイドフェスティバルに出かける場面がある。チラシを目にした姉が行きたいといい、会場ではさっとあるブースに歩み寄りパワーストンを買うなどし、出口ではピースサインをする姿が映る。

「60年代から70年代にかけてピースサインが流行ったことがあったでしょう。あのとき中学生くらいで、姉もよくピースサインをしていた。昔ながらの仕草ですよね。

そう。いい場面というと、父と姉が並んで花火を見上げている。あのカットは一度、編集で落としていたんです。とにかくまだ何十分も短くしないといけない。これは本筋とは違うと思ったので。だけど、プロデューサーの淺野さんから、戻してと言われて」

藤野監督の映画づくりには、よき理解者であるプロデューサーの淺野由美子さんの存在は欠かせないようだ。それはあとで触れることにする。

━━撮り重ねていた映像を映画にしようと考えたのは、いつ頃からになるんですか?

「姉が退院して良くなってきて、これはひとに見せてもいいのかもというのはありました。でも、病識がなく、本人が統合失調症ではないと言っている以上、姉が生きている間は映画にはできないと考えていました」

姉は2021年、62歳で亡くなった。すでに母も他界。父は健在だけれども「父の生きているうちに出してはいけないとは考えなかった」という。

長い間手つかずだった映像の編集にとりかかったものの、迷いがでてきた。

「人間ドキュメンタリーとして受け入れてもらえるのだろうか」

姉が亡くなった年の12月、まず「山形ドキュメンタリー道場」に30分にまとめた映像を持っていった。そのときのタイトルは「姉が統合失調症を発症し、考えたこと」だった。

「そこは作品を持ち寄って、映像をまとめるのにどういうことが必要かということを話し合う場で、僕がずっとアイヌの先住権のことをやっていたので、それを出してくるだろうと考えていたと思うんです。僕もそのつもりでいたんですが、競って一番を選ぶような場ではなく、作品に大事なものが映っていると考えるのであれば出していいとも書いてあったので、意見を聞きたくて出したんです」

━━30分の映像は完成した映画と較べると。

「退院してからの映像は入ってなかったかもしれない。編集もストーリーになっていない、映像のブロックをつなげたもの。でも、考えていた以上に反応がよかったんですね。作品として受け止めてもらえる可能性がある。それから一年くらいかけて完成させました」

映画の完成直前、父親にインタビューした

2023年5月15日の山形国際ドキュメンタリー映画祭のコンペ部門に出品する間際、藤野さんは車イスに座る父にインタビューし、それを足している。

「最初は、姉の葬儀で終わろうと考えていたんですが、編集してみるとどうもこれでは終われない。最後に父にしっかり聞いておこうとカメラを回したんですね」

━━病院に行くかどうかについて、まだ元気だった母親が「パパが反対しているから」と話す場面があり、インタビューで父親が答えるのとは食い違っていますよね。

「僕は、母が言っていたことが事実に近かったんじゃないかなあと思っていて。83年に急性症状が出て救急車で運んだときに、翌日父が帰宅し、退院させた。そのときの記憶では、僕や母に『浅はかな判断をしれくれた』と言っていた。要するに病院に連れていくべきではなかった。その後、医師は問題ないと言っているとも。

父にしてみると精神病院を受診したという履歴を残さない。将来、姉が医師や研究者となっていく妨げになってはいけないという判断だったのかはわかりませんが。

僕から見て、父は母よりも強い権限をもっていて、入院させるべきではないと判断したのだと思います。

その後、病院にも確認したんですが、なぜか姉が入院したという記録が残っていないんですよね。カルテがない。ええ。姉を見た医者に会って話を聞いたときにそう説明を受け、父から姉はその後元気にしているという年賀状をもらっていたそうなんです」

映画で見る母親は自宅に研究機材を揃える研究者でもあり、家庭の中で強い力をもっていそうに映るものの、最終的に父親を頂点にしたピラミッドが出来ていたのだろうか。

藤野さんの姉とわたしは二歳違い。父親の生年もわたしの父にちかく、家族の歪さにかつての実家のことを思い出しながら藤野さんの話を聞いていた。

「ただ、人間は記憶を書き換えると言われますけど、父は長い年数の間に、母に従ったんだというふうに思い込むようになったのか、わかりませんけど。

父はいま98歳で、だいぶ寝たきりになっていますが、インタビューしたときは、ベッドから車イスに移って。お風呂以外、ご飯も自分で食べていました。でも、いまは日付がわからなくなって、話はできるんですけど、認知機能はだいぶ落ちてきています」

━━この映画をお父さんは目にしておられる?

「インタビューしたときに、それまで編集したものを見ているところも撮ってはいます。ふだん父はドラマもあまり観ないひとで、感想めいたことは言わないんですが、ただ、母親が出てきたときに『いましゃべっているのは誰か?』と聞かれたんです」

母親が急死したのは2011年。父は母のことを忘れてしまったのか。認知機能の低下なのか。映画のラスト、藤野さんは父に映画にしていいかどうかを問いかける。時間を置かずに「いいよ」という返事。それを藤野さんはどう受けとめたのか。

「僕がアイヌの権利関係の映画を作っていても、父の反応はよくなかったんです。否定はしないまでも、賛同もしない。ただ、映画祭にかかるようになって、だんだん応援してくれるようになり。それは息子がやっているんだからということで。

ただ、中身には関心がない。これもまた同じで、統合失調症のことや、家に鍵をつけたことの判断については何も口にせず、僕がやっていることだから応援しようということなのか。複雑なことを判断しないといけない問いかけなのに、わりとすぐ返事をしたのは。

ダメと言われたらどうしようかと考えながらも、おそらくあの答えが返ってくると思ってはいたんですが」

長年撮影を重ねながらも藤野さんは、姉と母の生前には映画にする確信もなく、ふたりから承諾をもらうことはなかったという。

最初にカメラを向けたとき、母親から「なんで撮っているの?」と問われ、曖昧に返事をしていると、父親が助け舟をだす面がある。「撮影の練習なんだろう」と。

「母は何か疑っているんですけど、父は疑ってなかったですね。だんだんカメラがあるのが当たり前になって、鍋を食べたあと、食卓で夫婦で口論する。そのときに、ふだん見えないものが出てくるんじゃないかと待ち受けていたというのはありました。それぐらいカメラが身近にあるという状態になっていましたが、母からはときどき撮らないでとは言われましたね」

口髭をはやした学生証の写真以外、ぜんぶ捨てたのは?

━━ちょっと面白いなあと思ったのは、冒頭、藤野さんの学生証の写真が映りますよね。映画の重いトーンの中で、口ひげが漱石っぽくて、コミカルというか。

「あの写真以外、僕は自分の写真をぜんぶ捨てたんですよね。中学から大学にかけての写真。つまり自意識が出来てからのは。

要するに両親に言われたとおりに生きていた、それは間違いだったと、ノートとか教科書とかといっしょにぜんぶ捨てたんです。だから、あるのは25、6歳くらいから。家を出て、両親とはちがう生き方をすると決めてからの写真はあるんですけど。あるのは、あの学生証だけ。あれは応援団の友達が、顔で遊べるのは学生のうちだと言われたのもあって、髭をはやしてみたんですよね」

━━あの写真にホッとしました。童顔のにこやかなこのひとが監督なのかと思うと、ふうっと息が抜けたというか。

「親からは、おまえは大学に入ってグレたと言われ、これは上手くいったと思いましたね(笑)」

━━両親から藤野さんは、医者にという期待を寄せられなかったんですか?

「じつは姉も私も、医者になれということはなかったんですが。一度、聞いたのは、子供は二人。男の子は医者か研究者にしたい。女の子は芸術的なほうに行かせたいというのは言っていたらしいんです。

姉は、自分に期待されているのは医者か研究者だというので、一生懸命勉強していたんだと思います。僕は姉のようには頭がよくなくて、よく怒られていましたけど。

『勉強法』というファイルがあって、教科書の読み方とか、父と姉とが考えたものだったんですけど。僕はそういうものも全部捨てたんですよね」

━━ところで、この映画にはプロデューサーの淺野さん(もともと本業は版画家)の存在が大きかったということですが。

「ナレーションのような、冒頭のモノローグは私の声なんですが、あれは淺野さんにインタビューしてもらったのと、映像が足りないぶんは過去の写真をつなげ音を重ねるという構成は淺野さんのアイデアです。

とにかく完成させろと。当たり前ですけど(笑)。

私は考え込んで、途中で不可能と考えて、できない理由を積み上げてしまうんですが、ここはこうしたほうがとズバズバと決めていく。淺野さんと話し合うことで完成させられたから共同監督にしようと言ったら、辞退されましたけど。

じつは僕が最初に作品をつくったのは2017年。アイヌの遺骨の返還に関わるドキュメンタリー(『八十五年ぶりの帰還 アイヌ遺骨 杵臼コタンへ』)なんですけど。それまでは、映画をつくるにはどんなものが必要なのかもよくわかっていなかった。だから多少は、家の外観を撮ったりはするものの、こういう作品を撮るためにカメラを向けるというのはしていなかったんですね」

映像が欠けている、足りないことのリアル

藤野さんが話すのを聞いて、なるほどそういうことかと納得した。「映画」としては「欠けている」ものを感じさせる理由が掴めた。たとえば母親に認知症の兆しが出て、急死する。前後の映像が乏しいことなど。

「母の葬儀のところは撮ってはいるんですが、本筋ではないので省略しました。それよりも明らかに、作品として足りないと思ったのは南京錠に驚いたあとのこと。両親とともに家に引きこもり、家の中を走りまわる。あのあといろいろあって、支笏湖というウチから30㌔くらいのところに家族で出かけたんです。僕が運転して、家族四人で。

湖に着いたら、だいぶ日が落ちて暗くなっていたんですよね。だけど姉が急に走り出すと怖いので、そのまま家に帰ってしまった。だから湖の映像がワンカットもないんですよね。まあ、あとで撮ってきてもよかったんですけど。そういう意味で、ない映像は多いと思います」

湖に行くということに意味があり、藤野さんが言う湖の映像はあればつながりがいいものの、この映画においては必須だとはいえないだろう。観客としては違和感はなく、むしろ「欠けている」ことは逆にリアルだと受け止めた。

結果的に映画になったとはいえ、直線的に映画にすることだけを考えてカメラを手にしていたわけでもない、時々の迷いが感じられたのもこの映画のよさだと思う。

映画を観ながらしばしば、わたし(筆者)は自分の家族のことを考えていた。境遇は異なるが、藤野さんが自身の写真を廃棄したように、思春期のときにアルバムから子供のころの写真を剥がして焼却したことがあった。

最後の父親へのインタビューを見終えたあと、あの父親もまた威厳を見せながらも「どうしたらよかったか?」と問いを重ねてきたように思えてならなかった。だからこそ、あの間を置かない返答になったのではないのか。

この映画を配給する「東風」は代表をふくめ現在4人の社員で構成されている。配給する作品は発足当初から全員の話し合いで決めている。

『どうしたらよかったか?』については、山形映画祭に参加した東風社内で早坂さんの強いオシがあったという。入社4年目にして初めてこの映画を配給したいと強く語ったことに他のスタッフは驚き、喜び、作品に興味を持ったという。

ふだん口数のすくない早坂さんに(他の社員に聞くと、それは一面で社内ではそうでもないらしい)オシの理由を問うと、

「そのときは、とにかくほかの人にも観てほしいという思いだったんですが、なんでというのは、、、見て、救われた感じがしたんですよね。家族に対する藤野さんのあり方に」

━━自分だけが特異な家庭に育ったわけではないという安堵感というのか。べつに病気に限らず、家族のことで悩んでいる人を見ると、しんどいんだけど、ホッともする。そういう見方がいいのかどうかわかりませんが。そんな感じのことなんでしょうか?

「たしかに、見て、何かが解決するわけではないんですけど。自分ひとりだけじゃない、みたいな感覚はすごくわかります。上映後に、たくさんの人が藤野さんに話をしに行っていて、みんな、このひとになら自分の家族のことを話せると思ったのかなあ。いろんな人の感想を聞いて思ったのは、藤野さんはカメラを持つことで、家族とちょっと引いた距離をとると同時に関係を切らずに持ち続けてもいる。その両義的な関係の結び方に希望を感じとったのかも、、、」

早坂さんは、きちんと話さないといけない場面になると言葉を選んでつまる印象がある(これも対する人によって違うのかもしれないが)。一方で、多くのひとに見てほしいと心が動いたのは確かなようだ。

━━藤野監督はそういう反響があると考えられていましたか?

「思ってはいなかったですけど、日本だけでなく、台湾でもそうでしたよねえ。家族を自分も撮っているんだという人もいて。こういう問題を考えている人はいるんだなあとは思いました。

ドイツでもかけてもらったんですが、ドイツはもっと先に行ってこういう問題は起きないものだと考えていたんですが、問題自体についてはちゃんと理解してもらえているという反応でした。統合失調症とか、監禁だとかという問題ではなくて、もっと広い家族が抱える問題として捉えられたんでしょうねえ」

『どうすればよかったか?』より

©️2024動画工房ぞうしま

後記(息子の問いになぜ父は即答したのだろう)

藤野監督と話してからすこし日が経った。

父親が息子に映画の許諾を問われ、「ああ、いいよ」と応える。監督が言うように、速い返答が映画を見終わってからも、ふいに脳内で再生される。

あの「間」のなさは、たしかに意外だし不自然にも映る。ドラマなら、やり直しを求められそうなくらい。「それだと準備していそうだから、間をとってください」とかなんとか。

長年ひとり芝居の舞台をつづけている俳優さんが、ある長台詞のなかの一言を言えずに、つまる。言えなかったのではない。言いたくなかったのだという、話題のドラマの裏話の取材記事があった。

後悔しているという主旨の台詞だが、本当に後悔しているのだとしらこの一言は言わずに、言えずに黙るんじゃないでしょうか。と彼はディレクターに相談したそうだ。

結果、何かを言おうとして口にできない「間」ができた。

人によっては、台詞につまったと理解されかねない。役者としてはリスクのある演技だが、制作の舞台裏を知り、しばしば、ひとりの舞台上で彼が黙るのを想い起こした。

見え方は逆だが、深く考えていないかのような、父親の拍子抜けする即答には膨大な後悔の時間があったのではないだろうか。一瞬のあっけなさこそが、撮り直しのきかないドキュメンタリーのすごみだ。

※先日、立教大学で『カムイチェブ サケ漁と先住権』を観ることができました。なるべくインタビューの際には過去の作品も観たいと思うものの出来てなくて取材後でしたが。

サケ漁を制限禁止する北海道の役所側と、漁はアイヌにとっては先祖伝来のもので、「なんで(あとから来た和人に)許可をもらわないといけないんだ。逮捕するならしたらいい」と言いきる映画の主人公でアイヌの畠山さん。

「わかるんです。だから、申請さえしてもらえたら(採ることができるので)」と説得を重ねる役所の職員との押し問答のやりとりを根気よく、コンパクトに要約とかせずに長回し撮影していたのが印象に残るドキュメンタリーでした。

アイヌの歴史と主張を伝えるとともに、漁を法律で決められていることだから守ってくれと嘆願?を重ねる。警察事にはしたくないとする職員たちの、わたしらも仕事なんです、わかってください、許可申請してさえしてもらえたらというぶつかり合い。ヘンクツなわたしは、ときに疲れはてた顔つきの職員の側から見たりもした。法律を盾に機動隊を押し立てて漁を阻止するわけではなく、何とか対話で説得しようとする。先住権の問題はそれとして、原一男が撮った水俣のドキュメンタリーに登場する鉄面皮な官僚たちと比べてみても、人間味(礼讃するものでもないか、弱ったなあ、どうしたらいいいんだ)を感じるというか。

『どうすればよかったか?』のあとで観たからもありますが、こえした場面を短絡に白黒付けず、じっと考えながら撮る、撮ることを重ねていくというのは藤井監督の独特のようにおもえました。

2024年、「飯塚事件」を検証する木寺一孝監督『正義の行方』、和歌山毒物カレー事件を問いかけた二村真弘監督『マミー』、沖縄戦の遺骨収集をつづけるひとりの男に密着した奥間勝也監督『骨を掘る男』などを世に出してきた映画配給会社・東風が今年最後に手掛けるのが、「言いたくない 家族のこと」という言葉が添えられた藤野知明監督の『どうすればよかったか?』になる。

公開は12月7日㈯より。東京・ボレポレ東中野、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか、全国順次。

いいなと思ったら応援しよう!