最近SNSで見る「町工場のギフト」って何?

円安、原材料高、人材採用、人材育成、事業承継、アトツギなどなど、日本の中小製造業は厳しい状況に置かれています。そんな日本の町工場・製造工場を応援するための、つくり手応援型のカタログギフトが『町工場のギフト』です。

そもそもカタログギフトって?

結婚式の引出物やお歳暮お中元など、贈り物を贈るときによく使われる「カタログギフト」。贈り手がギフトとしてカタログギフトを贈り、受け取った人はカタログの中から好きな商品を選び、ハガキやウェブで注文するとその商品が届く、という仕組みです。つまり、受け取った人はお金を払わずに好きなものをカタログの中から選ぶことができます。1つのカタログギフトあたり3000円とか5000円とか10,000円とかの金額で販売されています。

しかし、カタログギフトは老若男女広く使えるものを掲載するために、雑貨、日用品、食品といった百貨店やホームセンターなどでも入手できる一般的な商品が多く、作り手のこともわからないものがほとんどです。

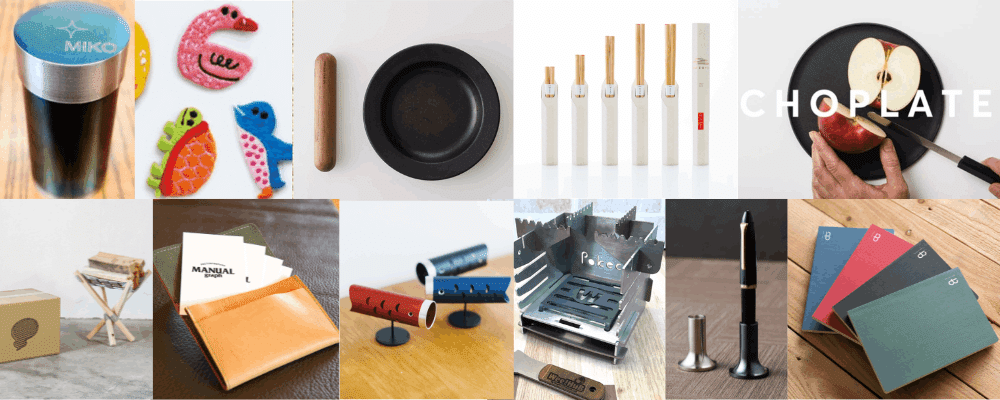

『町工場のギフト』は、下請けとして日本の製造業の根幹を支えてきた町工場が、独自に企画し作り上げたオリジナル商品を集めたカタログギフトです。市場にはまだあまり出回っていないこだわりの逸品からは、日本のものづくりを支えてきた高い技術力と工夫が感じられます。

また、それぞれの担当者をインタビュー取材し、どんな人が企画・製造しているのか、そのストーリーを詳しく知ることができます。

鯉のぼりポールを使った自社製品を独自開発した三共の佐藤さん

たとえば、出品者の一社、株式会社三共は鯉のぼりや旗の金属製ポールを加工する町工場です。私たちは代表取締役の佐藤久恵(さとう ひさえ)さんに直接インタビュー取材を行いました。

佐藤さんによれば、鯉のぼりを屋外に飾るという習慣は徐々に減少し、鯉のぼり用のポールの需要は減少してきたそうです。そんな中でも、「鯉のぼりの需要はこれ以上伸びない。でも鯉のぼり用のポールを作っているからには、その分野で何か新しい製品を作りたい」との想いで、新製品の開発に取り組んだそうです。その結果生まれたのが、『koburi』です。

『koburi』は鯉のぼりのポールを再利用し、机の上にも置くことができる鯉のぼりの形をしたオブジェです。詳しい開発ストーリーは、ぜひものづくり新聞の記事をご覧ください。

三共さん以外にも、全部で11社の町工場の商品とつくり手のストーリーをご覧いただけます。

【出品者&インタビュー記事一覧】

●熊本県南関町「ヤマチク」:「竹のお箸を、もういちど日本の食卓へ。」 『okaeri』の竹箸 5膳セット

インタビュー:作り手が真ん中にいる自社ブランド『ヤマチク』 働く人の価値を最大化するためにひた走る

●埼玉県三郷市「パーツ精工」:庭先から本格キャンプまで楽しめる 簡易組立式ポケットコンロ『Pokeco』

インタビュー:まずは自分たちが製品の虜になる!株式会社パーツ精工 開発事業部の奮闘記

●山形県山辺町「ヒカルマシナリー」:金属加工の美しさに魅せられる文房具や雑貨 『金属のギフト』

インタビュー:Twitterでの繋がりが町工場をパワーアップさせた!若き兄弟の奮闘はまだ始まったばかり

●静岡県裾野市「フジライト」:富士山の麓で国産ソファの生地から生まれる 『MANUALgraph』オリジナル レザー名刺ケース

インタビュー:夢を掴んだ東京を離れ、16年ぶりの地元で見つけた希望 特注ソファ製造と自社ブランドで株式会社フジライトは突き進む

●大阪府八尾市「藤田金属」:「つくる」と「たべる」を一つに。取手が外れるフライパン『フライパンジュウ』

インタビュー:ブランディングとはものづくり 町工場の規模のまま世界と戦いたい 藤田金属株式会社 藤田 盛一郎さん

●群馬県みどり市「コバ」:「食卓に虹の光を」高級調味料入れ 『MIKO~美しい虹のような発色~』

インタビュー:イチからものづくりするのは面白い 有限会社コバ 小林巧弥さん

●東京都荒川区「渡邉製本」:製本職人の手仕事を感じる 高級ノートセット/ポケットフレーム

インタビュー:幼少期に描いた作品と再会してひらめいた 思い出を飾って残せるポケットフレーム 渡邉製本株式会社 河合枝里子さん

●大阪府堺市「河辺商会」:「切ってそのまま食べられる」まな板になるお皿 『CHOPLATE』

インタビュー:シンプルだけど真似できない工夫がぎっしり詰まった自社製品 株式会社河辺商会 福田康一さん

●岡山県美作市「ミマサカサウナ」:地域のものづくりを結集し作ったサウナ。その雰囲気を味わう サウナセット/薪セット

インタビュー:夢は西日本初のサウナフェス!ものづくりを得意とする会社が集まって立ち上げたMIMASAKA SAUNA(ミマサカサウナ)

●東京都八王子市「ユーエス」:アルファベットを可愛い動物で表現した刺繍ワッペン 『AtoZooWAPPEN』セット

インタビュー:刺繍は糸の運びで表情が変わる 刺繍の個性が光る製品作りがしたい 株式会社ユーエス 内田公祐さん

●埼玉県川口市「三共」:想いを届ける小さなこいのぼりのオブジェ 『koburi』

インタビュー:自宅に眠るポールからkoburiは生まれる ものに想いを込めて届けたい

町工場にとってのメリット

『町工場のギフト』は町工場の方々にとってどんなメリットがあるのでしょうか?

1)販路が拡大できる

町工場の方が独自製品を開発した際に一番困ること、それは売り先を探すことです。通販サイトを作ったとしてもすぐに売れるようにはなりません。東急ハンズや雑貨店などにすぐ取り扱ってもらえるわけでもありません。せっかく企画した新製品も消費者の方に届けられなければ反応を聞くこともできません。かといって広告宣伝に費用をかけることも難しい状況です。

『町工場のギフト』はそんな方に新しい販路としてカタログギフト経由での販路をご提供します。町工場の方々にとっては、出品するためにかかる費用は一切ありません。初期費用を一切かけることなく,新しい販路を開拓することができます。

2)営業費用・広告宣伝費用がかからない

『町工場のギフト』の販売はものづくり新聞(株式会社パブリカ)と株式会社地元カンパニーが行います。営業活動や広報は両社で実施します。町工場の方々は一切販売活動を行う必要はありません。カタログギフトで注文が入ると町工場の方々に注文が入る仕組みです。また、両社はインターネット・SNSなどを通じて積極的に広報を実施していく予定ですので、さまざまなメディアでの露出も期待できます。

3)顧客情報を管理しなくてもよい

「町工場のギフト」に注文が入ると宅配便業者が町工場に商品を引き取りに行き、商品を受け取り手の方にお届けします。つまり原則的に受け取り手の住所など個人情報を知ることなく販売が可能です。個人情報は株式会社地元カンパニーにて安全に管理されています。

町工場の方々で自社の製品を出品したいとお考えの方はぜひものづくり新聞窓口(gift@publica-inc.com)宛ご連絡ください。弊社社内審査のうえ、採用可否をお返事いたします。

ギフトを通じて日本の製造業の現状を知り、町工場を応援する

『町工場のギフト』は、ギフトを通じて日本各地の町工場や製造業の現状を知り、応援することができる点で、新ジャンルのつくり手応援型カタログギフトといえます。

ものづくり新聞は、『町工場のギフト』も一つの情報発信のかたちとして、より多くの人がものづくりを身近に感じ、ものづくりを通して 好奇心と喜びでワクワクし続ける社会の実現へと繋げていきたいと思います。

『町工場のギフト』をぜひ一度ご覧ください!

最新情報はSNSで更新しています。ぜひフォローをお願いします!

・noteのものづくり新聞

ものづくり新聞(株式会社パブリカ)編集部 : monojirei@publica-inc.com

▼町工場のギフトの詳しい企画背景はこちら