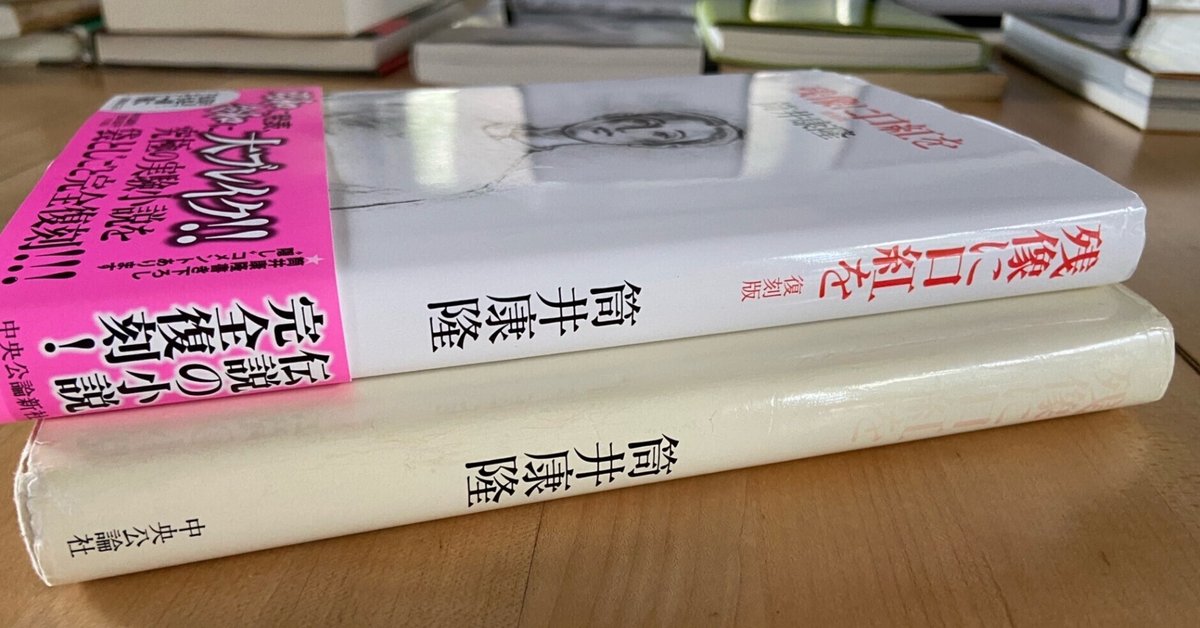

「残像に口紅を:復刻版」を購入。袋とじも再現されています。返金はできませんが

筒井康隆にノーベル文学賞を

筒井康隆さんの半世紀に及ぶファンとしてひと言。

なぜ、彼はノーベル文学賞の候補にならないのだろう?

村上春樹さんもいいけど、この人ほど、

文学という形式を破壊しようとし続けてきた人はいないと思う。

その究極の形がこの「残像に口紅を」だ。

しかし、その過激過ぎる小説構造の故にノーベル賞は無理なんだ

という矛盾も抱えていて、やっぱりこの方は一筋縄では行かない。

だからずっと好きなんだが。

「残像に口紅を」30年越しのブレイク

のっけから大上段に振りかぶってしまった。

落ち着かなければ。

最近、「残像に口紅を」がブームになっているらしい。

これは、50音が一文字ずつ消えていく世界を描いた実験小説。

「あ」が消えると「愛」がなくなるように、

小説が進むにしたがい使える言葉が減っていく。

人名を構成している文字がなくなるとその人物もいなくなる。

そんな設定で小説が成り立つのか?

これを小説としておもしろいと思うかどうかは賛否両論ありそうだが、

私はすごくおもしろいと思った。

現実に作品化したことを高く評価したい。

ほとんど消えている(見出し写真参照)。小説の内容を表しているのか?

1989年に初版が出て、その後文庫本になった。

それが読み継がれて今のブレイクに繋がったと思うので、

それだけ、この実験をおもしろいと思った人が多かったのは事実だろう。

袋とじで返金保証という仕掛け

文庫版で残念なのは、単行本に施された仕掛けが再現されなかったことだ。

単行本は袋とじになっていて、

袋とじの封を切らずに出版社まで持ってきたら返金する、

そういうお約束になっていたのだ。

袋とじそのものは、小説の実験性とはあまり関係がない。

しかし、言葉が消えていく中で、

主人公が女性と性的な関係になろうとするところで

袋とじ部分に差し掛かるようになっている。

週刊誌などで過激な写真のところだけ袋とじにすることはよくあるが、

それを小説でやってみたというわけだ。

あざといやり方とも言えるが、

中盤になると、使える言葉はかなり少なくなっている。

それでどんな描写になっているのか?

その手の情交描写が嫌いな人でも、これは気になるのでは。

実際どうだったかは、読んでみるしかないけど、

こういう悪趣味さも筒井康隆さんの持ち味ですかね。

※なお、復刻版では返金保証ありません。

返金保証のことが書かれている。

本だからこその楽しみ

今回、内容がまったく同じ復刻版をわざわざ買い足したのは、

この袋とじが再現されたからだ。

袋とじのビフォアフターを並べてみたかったのだ。

大昔の本は袋とじが普通だった。

昔は袋とじになったページを、

ペーパーナイフで切り開きながら読んでいたらしい。

実は今もそれを体験できる小説がある。それも文庫本で。

ただし、切り開きながら読むのではなく、

最初に袋とじのまま読んで、

次に袋とじを開いて読むと、短編小説集だったのが

ひとつの長編小説になるという、

これもかなりトリッキーな本だ。

「生者と死者―酩探偵ヨギガンジーの透視術」(泡坂妻夫著)

今回紹介した2冊の小説は書籍であることの構造を利用している。

こんな仕掛けをばかばかしいと思う人もいるだろうし、

小説はやはり中身というか、物語や描写力が重要だとは思う。

しかし、紙の書籍を愛する人間としては、

内容に多少難があったとしても、こういう遊びを大切にしたい。

蛇足

「残像に口紅を」は、50音が消えていくことで成り立っている。

当然のことながら翻訳は不可能だ。

日本人にしか楽しめないという特権性はちょっと心地よいが、

それ故に国際的な評価を得ることもできない訳で、ノーベル文学賞は難しそうだ。でも、そもそも、筒井康隆さんは文学賞に縁がないことが自慢?なので、

そんなもの、ない方がいいのかもしれない。

今回から、私設ライブラリー「つんどく」での日々を綴っていきます。