【TOEFL iBT新形式】初心者が超初心者のために会場受験をルポルタージュ

最終更新:2024/09/16(ヘッダ画像を追加。会場平面図を追加。文言を修正)

はじめに・本稿の目的

読んでくれてありがとう。読んでくれてありがとう。🐱

本稿は、TOEFL iBT©(以下、TOEFL)を初めて受ける人のために会場受験の当日の流れを共有することを目的とした筆者の体験記です。

前日にでも目を通していただければ、会場で余計に怯むことも無いと思います。

TOEFLには難しい試験の前に、もう一つハードルがあると思うんです。

それは情報のわかりにくさです。

特に会場受験の実態ってなかなかわからんものです。不安です。

ネットには親切なサイトや解説動画がたくさんありますが、それらが扱ってくれているのって申し込み~会場着の範囲なのです。

筆者は大学院試の為にTOEFL受験を迫られた英弱受験生です。

普段試験ではあまり緊張しないのですが、今回の受験では落ち着きを欠き、結果としていろんなミスを重ねてしまいました。その一因が現地での立ち回りの情報の少なさだったと思います。

そこで、はじめての受験に不安がいっぱいで、懇切丁寧な解説が欲しい受験生のために、初受験終えたてホヤホヤの私が会場受験ルポをまとめます。なお私が受けたのは2023年7月以降の新形式です。

(洒落にならない英語弱者による(なるたけ安く済ませたい)TOEFL対策ケーススタディも後日書きます。)

さて、以下では当日の動きと対応した

⓪持ち物

①現着

②受験まで(待機中~本人確認)

③受験開始!

の順で、流れと注意点を書いていきます。

なお①~③の会場での立ち回り指南は、御茶ノ水会場を対象としたものになります。他の会場でも参考になるとは思います。

受験を考えている方は早めに申し込んでしまいましょう。

ETSの公式サイトの説明に従えば、困ることはありませんでした。

「Bulletin(英語)」が本冊っぽいですが、「Bulletin簡易版(日本語)」で十分です。(英語版が読めたら院試のためだけのTOEFLに苦労なんざしません。)

目次

⓪持ち物

持ち物の制限は「Bulletin簡易版(日本語)」8頁にも記載があるのでそれもご参考に。

受験関係で、私が持参したものは以下になります。

・身分証明書(マイナンバーカード)

・耳栓

・ブルーライトカット用の眼鏡

・上着

また受験会場では使用教室が受験番号ごとに割り振られるので、会場ですぐに参照できるようにしておくと安心です。

「TOEFL® Official App」という公式アプリを携帯に入れて、ETSアカウントで入っておけばよいです。

番号を見るだけならメモでも写真でも問題ありませんが、アプリならスコアや申し込み内容の確認も手軽にできます。

身分証明書については、マイナンバーカード1枚で十分です(Bulletに書いてあります!)。

私は不安だったので学生証も一緒に持っていきましたが、マイナうさぎカードだけでよいとのことで、スタッフの付き添いの下、ロッカーまで仕舞いに行きました。

服装はTOEFLの会場は空調がよく効いていて「夏は寒く冬は暑い」と言われているので、晩春の折、上着を羽織って行きました。

結局寒すぎることは無く、受験終盤につれて空気がぬるくなっているように感じました。途中で脱ぐことも出来ます。

多くの人が持参すると思いますが、耳栓は必須ですよ!

忘れても御茶ノ水会場なら下のファミマで調達できます。

普通に声は貫通してくるんですけどね。無いよりは断然マシです。

院試関係でついでに述べておくと、東大院の場合はスコアレポートを所定の送付先に届くようにしておく必要があります(参考:工学系研究科・2025年度の場合)。

これは受験日前日22時までにETSアカウントから申請する必要があります(参考:ETS「Q. スコアを提出する機関への送付方法を教えてください」)。それまでならば、受験申し込み後でもスコア送付の有無を編集可能です。

私は受験の一週間前に未設定であることに気づいて、冷や汗をかきましたとさ。

①現着

会場の選定

受験会場は御茶ノ水ソラシティテストセンター(以下、御茶ノ水会場)にしました。

理由は設備・環境の評判のダントツの良さ。

前述のとおり、TOEFL受験では他の受験生のノイズが気になるようなので、遮蔽性、遮音性に優れていると言われる御茶ノ水会場にしました。

実際、他受験生の声は気になったものの(後述)、部屋自体の遮音・防音性能の高さや設備の新しさと使いやすさには高評価も納得でした。おすすめできます。

御茶ノ水会場などの人気の会場は予約が早く埋まるらしいです。5月中旬に受けた私は、その2ヶ月弱前に予約していました。早めのご予約を。

ちなみに、以下のサイトは、御茶ノ水会場の口コミと駅から会場が入る建物までの経路を紹介してくれています。

補記。下記事によると御茶ノ水会場の中にも若干の当たりはずれがあるみたいです。記事の情報が古くなってしまったのか、自分が受けた部屋番号と照合させることは出来ませんでした。

こちらの記事、他にもいろいろ載ってるので是非ご参考に。

いつ会場に入るか?

遅くとも試験開始時間の30分前には会場に入っていることが求められます(参考: ETS「Q. 集合時間は何時ですか」)。

私が受けたときは、入場の際にこれといった確認を受けなかったので「これは『集合』した扱いになっているのかな?」と心配になりました。

最後まで「集合」が何なのかよくわかりませんでしたが、後述のように整理番号が振られたバインダーを受け取っておけば、それでよいです。

また多くの受験経験者から、会場に初めて訪れる場合には1時間早めに行くことが推奨されています。

不慣れだから余裕をもったほうがよい…という理由ですが、その通りだと思います。私は1時間40分くらい早めに最寄り駅に着いて、駅でおにぎりとオロナミンCを買って、御茶ノ水会場の入るソラシティの足下で胃袋に収め、仮眠をとって、結局1時間弱前に会場入りしました。

期限に追われると発狂する私でも、余裕を持てました。

参考までに、試験の開始時間が14:00(集合時間は13:30)だったので、12:20に御茶ノ水駅に着き、13:05に会場に入りました。

いつ会場に入るか? ―ちょっと戦略的な話―

ところで、会場に入るタイミングには大きく

A. 最初の方に入る

B. 最後の方に入る

の二つがあります。

つまるところ、

A. 周りがReading, Listeningをしている静かな中で、自分ひとりがしゃべる(Speaking) (⇔周りがSpeakingをしている騒々しい中で自分はWritingをする)

B. 周りがWritingをしている静かな中で、自分はReading, Listening, …に集中する

のどちらを選ぶかの問題です。

私は早く終わらせて神田明神祭を見に行きたかったのでAを選択しましたが、ハナを奪うのは簡単ではないようで、5番手になってしまいました。

どんな雰囲気だったかは③で詳述しますが、今回の経験から言うと、気が散りやすい人や緊張しやすい人はBのほうがおすすめかもしれません(そう作戦通りに運ぶこともないでしょうが)。

この作戦の詳細は、以下の三つの記事をご覧下さい(一つ目のリンクは既出)。

なお、同サイトにおける「誓約書を記入した人順にテストを開始します」という説明は、御茶ノ水会場での今回の受験では当てはまりませんでした。

整理番号と誓約書が挟まれたバインダーが同時に渡されて番号順に呼び出されていくので、誓約書の記入の了未了と呼び出しの順番とは無関係です。これは②で少し触れます。

②受験まで(待機中~本人確認)

こうして私たちは無事会場に入ったわけですが、受験開始までもう少しステップがあります。

順を追って説明しましょう(図もご参照ください)。

薄い矢印は基本的な動線。図中の「試験室」は私が受けたとこ。試験室は他にもあるかもしれない

入場(=会場に足を踏み入れて)以降の流れ

先ほど説明したとおり、「集合」したことが明確にわかる手続きはありません。会場に踏み込むと、エントランス左手に受験番号と受験教室の対応表があるので自分の番号を探してください。そうしたら、同じくエントランス左手にある所定のブックラックからバインダーを受け取ってください。スタッフから確認を受けることはありませんが、それで自動的に受付完了です。

受け取るバインダーには用紙が二枚挟んであります。

一枚目が整理番号、二枚目が誓約書です。

スタッフがバインダーの受け取り状況を逐一調べているようで、整理番号の順番に呼び出されます。

後でも少しだけ触れますが、初受験で呼び出しまでの勝手が分らない方は、バインダーを受け取る前(何なら会場に足を踏み入れる前)に一度お手洗いに行っておくことを強くおすすめします。

というのも、バインダーを一度もらってしまうといつ呼ばれるか分らないのと、受け取り後は常に携行することが求められるためです。

お手洗いにも持っていくよう指示され、確かにそうしている人もいましたが、私は抵抗を感じてロッカーに置いて行ってしまいました。いつ/どのように呼ばれるかと内心ビクビクでした。

待機中にすること・できること

バインダーを受け取った後は、基本的に待合室で呼び出しまで待機することになります。呼び出しは整理番号順ですが、自分の番がいつ回ってくるかわかりません。「整理番号4-1の方、お入りください」みたいにアナウンスされます。だいたい5分間隔でした。

さて、呼び出しまでの待機中にすること・出来ることはだいたい以下のことです。

・お手洗い

・誓約書記入

・復習

・ロッカーに手荷物を仕舞う

・(呼び出しへ)

済ませていく順番もこうなると思います。

ただ先ほど述べたように、お手洗いはバインダーを受け取る前に済ませておくのが精神衛生上良いです。

ちなみに、続々と訪れる受験者に対してフロアの応対をしているスタッフは1~2人でかなり忙しそうにしていました。

何度も引き留めてしまうのはためらわれたので、周りの(慣れていそうな)受験者の様子を見て、どうすればよいか/なにをしてよいかを把握しました。説明もどこにもないので、試験前に若干神経を使いました(外国の試験っていろいろと厳しそうじゃないですか、ねぇ)。

不安があって試験前に心をすり減らすくらいなら、聞いておくべきでしょうが。

以下では、契約書記入~呼び出しまでの上記の流れを一つ一つ説明します。

誓約書記入

記入済み前提で呼び出されるので、早めに記入してしまいましょう。

バインダーに挟まれている紙の2枚目です。

確か、日付、氏名、氏名(身分証と同じ表記)を記入しました。

氏名を二度書くのですが、どちらかは身分証明書と同じ表記であることが求められるはずです。私はそれを読み落とし、呼び出しの際にその場で修正させてもらいました。なぜ読み落としたか…誓約書はすべて英語だから!(殴。

ちゃんと向き合うとそこそこいかめしい誓約書ですが、

> えへえへ、今日って何日だっけ、でも携帯も時計もしまっちゃったなあ、まあええか!

> えへえへ、英語って日本語と年月日の順番が違った気がするけど、伝わるやろ!(YYYY/DD/MM で書きましたが問題ありませんでした。)

> えへえへ、誓約書何書いてあるかわかんないや、まあ大丈夫やろ!

くらいに、難しいことは考えずに書いちゃいましょう(書いちゃいました)。

目と頭を慣らすつもりで誓約書を読んでみるのはアリです。

復習

不慣れな私は呼び出しのタイミングが予想できなかったのでしませんでしたが、待機時間中に復習することも可能です。

待合室には十分数のベンチがあり、そこでパソコンを開いて問題を解いている人や単語帳の最終確認をしている人もいました。

自分は声出しを含めてウォーミングアップしておきたかったので、入場前にニコライ堂を臨むソラシティ足下で少しだけシャドウィングとスピーキングの練習をしていきました。このあたりはお好みで。

なお、待合室は北面しているので、聖橋から昌平橋にかけての神田川一帯、湯島聖堂の杜を眺望できます。

なかなかの壮観ですから、この時間をリラックスに充ててもよいでしょう。住みたいね、お茶の水。

ロッカー

小さい!!(というか狭い!)

たしか200 mm(W) ×400 mm(D) ×600 mm(H)くらいでした。

駅のボックス型の一番小さいコインロッカーと同程度の容積ですが、その細さが問題。詰め込み気味で膨らんだリュックサックだと入りません。

当日の手荷物は必要最低限に。

ロッカーは一人一つ…という制約はなかったですし、数もそこそこ余裕はありそうだったので、複数使うことも出来はするようです。

私は明神祭の為のカメラ・レンズと、あとで大学でやる課題の為のノートパソコンと諸々をリュックに詰め込んでおり、当初ロッカーに全く入らず焦りました。リュックからカメラバッグを抜いて、備え付けのラックを工夫することで、なんとか一つのロッカーに収まりました。

冬場で厚手の上着を入れることになったら、チョット苦労するかもしれませんね。

本人確認・誓約書の読み上げ

いよいよお呼び出しです。

間仕切りがあって、こっから先は一方通行だって臭いがプンプンします。

所定の椅子で待機するよう言われ、逐次カウンターの前まで呼ばれます。

最初に手荷物の検査を受けます。眼鏡を持ち込む場合は、眼鏡もよく調べられます。また、マスクを装着する場合は最後まで外すことは出来ません。

手荷物検査ではポケットや衣服端部で陰になっている箇所(袖や裾など)を全て裏返しにするよう指示があります(スタッフとのやりとりは全て日本語です)。

私はパーカーの下にYシャツを着ていたので、Yシャツの胸ポケットに手を突っ込むよう(空であることを示すよう)言われました。が、Yシャツを脱げと指示されたと勘違いし、ボタンに手をかけたので慌てて止められました。

何を血迷ったのでしょうか。

続いて、カウンターの前まで移動して本人確認・誓約書確認の手続きに入ります。

先ほど記入した誓約書を確認してもらって、不備があればその場で書き直します。

受験者の替え玉防止も兼ねて、下の写真のようなWebカメラで顔写真を撮られます。笑顔もポーズも要求されません。真顔。

そうしたら、恐怖の宣誓文読み上げです。

宣誓文の原稿を手渡され、マイク付きのWebカメラに音読を吹き込みます。なんと!原稿は全部英語(!!)

My name is … で仁義を切って、Today is…とMM/DD/YYYY表記の本日の年月日を読み上げて…って、

あれ、暦数の"2024"って英語でなんてんだっけなあ…

インターネットで調べたところ、トゥエンティ-トゥエンティフォァか、トゥサウザンドトゥエンティフォァ、とのことでした!!

前者に全面目をベットしましたが、合っていて良かったです。間違っていたら弾かれたんですかね。

読み上げは「止め」の合図があるまで続けます。私も、私と同時に読み上げた人も、ギリギリ最後まで読み終わるかくらいで停止の合図がかかりました。こんなのどうせ形式的なものです。

それが終わったら間もなく入室。試験が始まります。

だいたいこんなの。カメラとマイクが一体の、別にZOKU ZOKUしないGIZMO。

③受験開始!

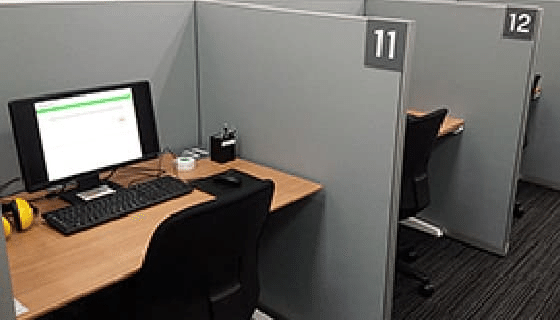

自分が受けた部屋は、まるっきりこんなのでした。

イヤーマフは確か3Mのこれだった。ごつくて重くて首が凝る割に、人の声の遮音はウ~ン。

するに越したことはないけど・・・

座席への誘導、機材の案内はスタッフが付き添いでしてくれます。

既に試験を開始している受験生もいて、緊張感が伝わってきますね。でかボイスを出したければスピーキングで存分に発揮しましょう。

そういえば、床材のおかげで足音はほとんど立ちませんでした。

スタッフに試験の画面を立ち上げてもらって、そこからは一人です。

先に、備え付けの機材の説明をしておきましょう。

上の写真が御茶ノ水会場のものかはわかりませんが、間仕切り含めて写っている設備はほぼ同じです。

黄色いのがイヤーマフ、それとキーボードにマウス。

キーボードはMacのキーボードとは限りませんが、お決まりのUS配列(例えばMacの配列)でした。JIS配列(例えばWindowsの配列)とはアポストロフィ(')のキーが異なりますが、キー配列の対応表が各机にあります。

ディスプレイは17型くらいはあったでしょうか、ストレスのない十分な大きさでした。

白い躯体に緑のアクセントが入っているのが呼び出しボタンです。筆記用具の交換時やトラブル時には躊躇無く押すよう教えてもらいました。

写真にはありませんが、もちろんヘッドホンもあります。遮音性はゼロ。

なお、メモ用紙(ホチキス留めのA4三枚)と筆記具(えんぴつ一本)は入室時に手渡されます。私の場合、メモ用紙が不足することはありませんでした。

画面を進めていくと、音声確認が始まります。

リーディングで耳栓+イヤーマフを装備する方もいると思いますが、音声確認が終わるまではヘッドホンを着けておきましょう。

ヘッドホンからの音声出力は正常か、音量は適正か(この時点でも試験中でも調整可)の確認、次いでマイクチェックです。話す内容は何でも良いです。

I live in Tokyo.

(違うかも)

I live in Kyoto.

こんな感じ。

声量をゲージで示してくれますが、自分ではしっかり声を出しているつもりでも「声が小さすぎるよ!」と表示されてしまうので少々困りました。

ちゃんとした文章を話せば声量は出るものだと割り切って(話せるかは兎も角)、マイクチェックを終了しました。

試験開始は突然に

ここで注意ですが、マイクチェックが終わって、少し呼吸を整えようと思ったのも束の間、直ぐに(前触れ無く!)リーディングの画面へと自動で切り替わりました。

すでにタイマーは動き始めています。

急いで耳栓とイヤーマフを装着して…読み始めました。

本当に焦りました。

私はいちど問10の要約問題を覗いて、回答状況一覧("REVIEW"ボタン)経由で問1に戻ってからようやく読み始めるのですが、焦りが災いしたか、この時は誤って問7に戻ってしまい、結局同じ箇所を複数回読むことになってしまいました。

端的に自分の不注意に起因するロスです。試験の定石でしょうが、TOEFLでも区切り毎の気持ちの切り替えが大切だと痛感しました。

声がデカすぎる

これはもう仕方ないんですけど、周りの声がうるさい。

「いつ会場に入るか? ―ちょっと戦略的な話―」で触れましたが、リーディングやリスニングの時、他の受験者のスピーキングの声は非常にストレスです。でかボイスの人ほど流暢なので、集中力と自信が削がれる。

リスニングで音声を聞いているときはまだ良いのですが、問題を解いている無音のときが深刻。選択肢を読み上げたりイヤーマフ/ヘッドホンを更に手で覆ったりして、集中することに努めました(努めました)。

人混みや電車内で読書するとペースが明らかに落ちるような人は何らかの対策をした方が良いと思います。

誰かが私に迷惑をかけて、こんどは私が別の誰かに迷惑をかける、という最悪の連鎖です(しかしそれは「実生活に近いテスト」の立派な舞台装置!ふーん!!! 参考:ETS「Q. Speakingセクション解答時に他の受験者の声は聞こえますか」←すごく聞こえるよ!!)。

ただ、教室の外の音が聞こえてきたり響いてきたりすることはありませんでした。よかった!!

ちなみに、他の受験生のスピーキングから問題を推測する…なんて戦略、私には余裕を作ることすらできませんでした。新形式の下で、尚且つ基礎を欠いている人間に、そう上手くいくはずがありません。

ああいうのは、さらなる「上」を目指す手練れがやるものです。

誰もやってな~い((もうあかーん!!))

いよいよスピーキング。

私が「戦略」で初めの方に会場に入るのを選択したのには、

・早く明神祭に行きたい

・周りが多少騒がしくても、リーディングやリスニングには大して遜色ないはずだ

・それよりは、自分が一人話しているのを聴かれたくない(周りに紛れた方が良い)

という理由がありました。

で、先述したように土壇場で二つ目の目論見は全く外れたわけです。ならばリーディングとリスニングの集中力を生贄とした発話・声量の制限解除が利いたかというと、そんなこと、ありませんでした。

盛夏の田んぼのど真ん中でリスニングまで終えて、私がスピーキングを始めた途端、蛙も蝉も、一斉に鳴き止んだんですよ。あのさぁ・・・

それでも、「一期一会」だって裏を返せば「旅の恥は掻き捨て」。

堂々と話せばいいんです(話せたかなあ?)。

戦略ってそううまいこといかないんだな、というお話でした。

終わり・閉幕・以上・解散、そして

はい、ライティング終わり!

…ですが、ここで最後の注意点。

何やら難しい画面が出てきて、アップロードのイラスト付きで「スコアを登録するか否か」みたいな事が聞かれます。ボタンが出てきて、二つに一つの選択を迫られます。

無論、提出を選んでください。二河白道。進むのみ。

少しでも分らなければ、迷わずスタッフに助けてもらいましょう。

ここで提出しないほうを選択すると、キャンセルされてスコアが登録されません。それでも結果が消えるわけでは無く、60日以内にETSアカウントの方から申請すれば復活できますが、有料だそうです(何故その場で選択させるのか???)。(参考:旺文社「試験中-終了時に仮スコアが出る」)

これで本当におしまい。

「もう帰ってイイヨ」と表示されて、画面は勝手に閉じます。物音には気をつけて、さっさと退出しましょう。どろん。

おわりに

さて、これで試験は終了です。お疲れ様でした。

強いて覚える必要は全くないけれど、当日の流れをなんとなく知っておくことって、どっしり構えておくためには大切です。

他の受験生の声はもう仕方ないとして、御茶ノ水会場は基本的に不満のない環境だと思いました。とすると、TOEFLの点数の伸び代って、英語力(基礎+特化)と形式や会場特性への慣れと、両方あるんじゃないですかね。

私はもう当分は受けたくないけど、このルポが誰かの役に立てば嬉しいです。「読んだよ」という気持ちで♡をつけてもらえるともっと嬉しいです。

追記:書き終えてぶらぶらと調べていたら、よほど流れがわかりやすいブログを見つけたよ。どうぞ、ご参考に(ただし旧形式なので注意)。

追記2:ETS公式の解説動画があったよ。Flashテイストだけどちゃんと新形式に対応した内容。

全編英語なので、英語強者か志の高い方はこちらも見ておくとより安心かもですね。

ざっと見た感じ(英語が分からないので)、この記事をここまで読んでくださった方にとっては、特に新しい情報はなさそう。