リモートワークでパッとしなくなったチームは、まず関係の質を高めましょう!結果はあとからついてくる!

突然リモートワークが始まって、多くの会社やチームで、チームづくりを見直す必要が出てきていると思います。なんとか、これまでのやり方をオンラインに移せないかと試行錯誤している中で、どんなふうにチームや部署を再構築すればいいのか、困っている皆さんも多いことでしょう。

これまでは同じ環境で同じように仕事ができていたのが、そうではなくなるために、いっきにチームのワークプロセスが機能しなくなってしまいます。これまではできていたことができなくなり、結果がでなくなる。そんなときに、成果を求めるマイクロマネジメントに走る前に思い出してほしい知識があります。

結果が出ないときに結果にフォーカスしてはならない

チームを含めた組織づくりを研究しているのが、組織開発(Organization Development:OD)の領域です。日本では耳慣れませんが、アメリカでは盛んに研究されています。そんな組織開発で大切なコア概念のひとつが、人や部署などの関係の質を変えること。よく引き合いに出されるのが、MIT元教授のダニエル・キムが提唱した、成功循環モデルです。

子曰く、「結果を出すためには、結果に注目してはいけない」。その筋では大変有名で、ZENのように奥深い理論です。

まず結果を出さなきゃ・・・!の弊害

いやいや結果がでてないんだから、まずは試行錯誤して結果出さなきゃだめじゃないですか。PDCAをとにかく回して、うまくいくパターンを見出すべきでしょう。そういう最低限のことができてないんですよ。

分かる。超分かりますよ〜。そうです。あなたがひとりでお仕事をされているのであれば、まずそれでいいかもしれません。しかし、現代の仕事はどうしたって複雑なもの。いろいろな職種の人たちがアイデアを出し合って、初めてPDCAは回るのです。

じゃあアイデアを出し合えばいいし、やるべきでしょう。なんのために仕事してるんですか!プロとしての自覚はないんですか!

これも分かる。超分かりますよ〜。しかし、それはアイデアを出し合える環境であれば出せるよねという話です。

ある施策を提案して結果がでない場合、誰が責任を取るの?という空気が流れていたら、果たしてあなたはどこまで自由闊達に、アイデアを出せますか?「社会人なんだから・プロなんだから」とは言ってみたものの、私たちは生き物です。べき論だけでは働けないのですよね。

今の十分に環境が整わないままリモートワークに入ってしまった会社では「そんなことを言われても、どうしようもない」状況に陥っている社員も多いはずです。ここでマイクロマネジメントに走るのはあまりにも酷です。

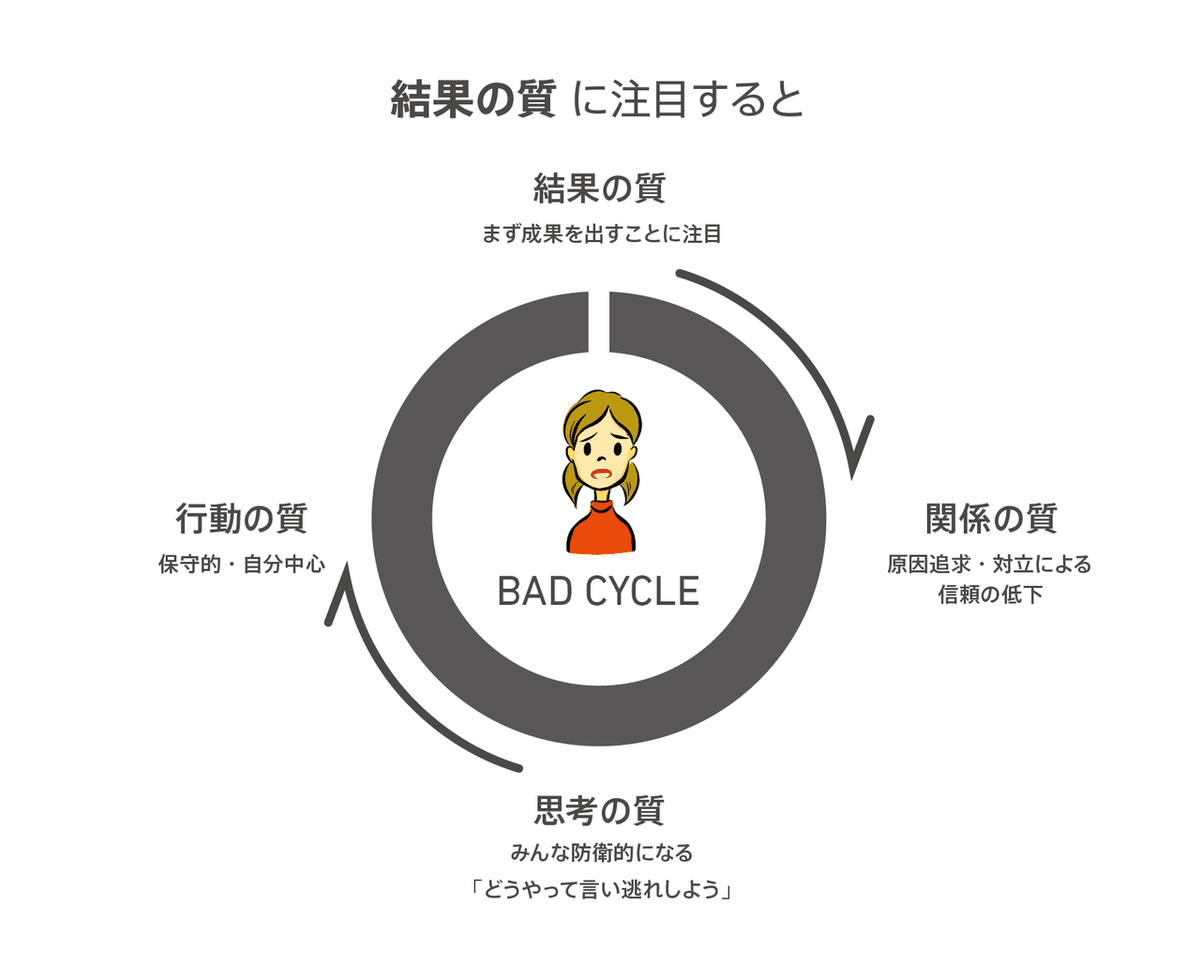

成果に注目するバッドサイクル

ダニエル・キムの成功循環モデルでは、図のような4つの質に注目しています。成果が出ないために「結果の質」に注目すると、原因追求が始まって「関係の質」が低下する。関係の質が低下すると仕事が面白くなくなり、責任追及を恐れて「思考の質」が下がる。思考の質が下がると、周りに助けてくれる人がいないので保守的で自分中心になっていき、行動の質が下がっていく・・・チームでやらなければ成果が出せないのに・・・。これが、ダニエル・キムの成功循環モデルにおけるバッドサイクルです。

リモートワークでは、物理的にも周りに人がいませんから、周囲のサポートを得られるハードルはより高くなってしまうかもしれません。ちょっと話しかけてサポートしてもらう、がしにくいのです。

まず関係の質に着目する、グッドサイクル

では、どうしたらいいのでしょうか。成功循環モデルというくらいですから、グッドサイクルも存在します。グッドサイクルでは、結果のことはひとまず置いておき、まずは関係の質に着目します。

お互いの人となりを知り、この人と働くと良いアイデアがでてきそう、という関係性をまずつくる。チームメンバーが応えてくれることが分かっているから、アイデアを出すようになって思考の質があがる。一緒に考えることで思考の質があがると、チーム全体の行動の質があがっていき、複合的な課題が解決できるようになっていく。そうすると結果の質が高まっていく。これがグッドサイクルです。

「結果」を出すために「結果」に注目しないのが、ダニエル・キムの成功循環モデルの面白いところです。結果を出すなら結果を指標にしたいと思うじゃないですか、普通。でも、このモデルでは、結果を出すために、関係性の質を指標にすることができるわけです。

結果がでないなら、結果を出すところに目標をおくのではなく、結果を生み出すもの(このサイクルでは関係性、ですね)に目標を置いてみると、グッドサイクルの始まりになるのです。

いきなりリモートワークに入ったチームのための処方箋

いきなりリモートワークに入ったチームの場合は、ゆっくりお互いの置かれた状況について開示しあうことがまず、大切な第一歩。続いて仕事への思いや、どんなことに困難を感じているかを、まずは共有しあいましょう。

大切なのは「いきなり解決策を出したり求めたりしない」ことです。なぜかというと、ギスギスしたチームでは、みんな防衛的になっていますから、「私が抱えている問題を自分では解決できないと思われているんだな」と受け止めてしまったり「そうは言っても、そんなに単純じゃない」と感じてしまったら、関係性が高まることはないためです。まず真剣に受け止め、完全に共感できなくてもいいです、とにかく聴く。

また、話し手の人は「話せないことは無理をしない」で大丈夫です。「こういう機会なんだからさー」と話すことを強いるのはご法度。この話を聞き合うフェーズには最低限、1週間くらいはかけましょう。毎日30分ずつ、ひとりずつ話を聞いていく時間を作ります。話を聞いたあとは、聞き手全員で、以下のような質問に答えてみてください。

共感したところはどこですか?

サポートするよ!と思ったことはなんですか?

無理しないでいいよ、と思ったポイントはどこですか?

この人とやってみたいと思ったことはなんですか?

注意:ギスギスしている組織ほど「関係の質を早くあげなきゃ!」と焦ってしまうのですが、やり方を間違えると関係の質は上がるどころか下がってしまう可能性もありますので、注意してください。

ちょっと難しそうだな?と感じたら、ぜひモニカにお声がけを。あなたのチームや組織の「関係の質」を高めるための棚卸し、お手伝いします。

お断り:本記事は一部、弊社代表のブログ「ナカシマガジン」と弊社ブログ関連記事をベースに、note向けにリライトしています。