徒然草から人生のたしなみを学ぶ「徒然草考」【序段:つれづれなるまゝに】

ひょんなことから「徒然草」を手に入れました。

ページをめくってみると思っていた以上におもしろく、いい歳をした大人が人生のたしなみを学びなおすのにぴったりだと思いました。

個人的なリスキリングの備忘録として、noteにその学びを「徒然草考」として書き留めておきたいと思います。

徒然草全243段の原文・現代語訳・学びを日々連載していきます。

徒然草とは

徒然草は、鎌倉時代の随筆家である吉田兼好が著した随筆集です。

枕草子、方丈記と並び、日本三大随筆の一つに数えられています。

著者が日常生活の中で感じたことや考えたことを、淡々と短い文章でつづっています。

その内容は、人の生き方、人間関係、自然、仏教など多岐にわたっています。

徒然草の魅力は、著者の鋭い観察眼にあります。

特に、世の中の移り変わりや人間の儚さに対する深い洞察は味わい深いものがあります。

現代においても、多くの人々に読まれ、人生の教訓や心の慰めを与え続けています。

徒然草から学べること

徒然草は、鎌倉時代の世相を映し出しつつも、現代にも通じる普遍的なテーマを扱っています。

そこから学べることは多岐にわたりますが、特に人生における意義としては、無常観に基づいた今を生きる大切さが挙げられると思います。

世の中は常に変化し、人は永遠に生きられるわけではないという事実を自覚することで、私たちは目の前の瞬間を大切に生きることの大切さに気付かされます。

また、人間関係の考え方や自然や社会と調和したほどよい暮らし方など、現代においても有益な価値観を再認識するきっかけも与えてくれます。

著者のプロフィール

吉田兼好は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した随筆家であり、歌人として知られています。

吉田兼好(よしだけんこう)は、別名「卜部兼好(うらべかねよし)」とも呼ばれています。

著者は、弘安6年(1283)ころ、神官の家卜部(うらべ)家に生まれました。

俗名は卜部兼好(かねよし)。

北面の武士でしたが30歳のころ出家して余生を文学に捧げました。

博学多識で、仏教や儒教、道教、和漢の文学や有職故実に詳しい知識人でした。

徒然草が書かれた時代背景

徒然草が書かれた鎌倉時代末期は動乱の時代でした。

鎌倉幕府が衰退し、後醍醐天皇による建武の新政や南北朝時代の始まりなど、政治的な混乱が続いていました。

このような時代背景の中で、人々は無常観を強く意識し、人生の儚さや世の中の移り変わりを深く感じていました。

吉田兼好も、この時代を生き抜いた一人として、そうした思いを徒然草に託したと考えられます。

徒然草は、単なる文学作品ではなく、動乱の時代を生きる人々の心の反映と言えるでしょう。

徒然草の特徴と構成

徒然草は、非常に自由な形式で書かれていることが特徴です。

徒然草の「草」は、取るに足らぬ文章を意味しています。

簡潔な文章で各段は短く、読者に考えさせる余地を残しています。

また、口語調で書かれており、親しみやすいという特徴があります。

徒然草の構成は、序段以下243段に章段で構成されています。

序段

全体の冒頭に位置し、「つれづれなるままに」という言葉で始まり、作者の執筆の動機や作品全体の雰囲気を掴むことができます。各段

序段を除く243段が各段と呼ばれ、それぞれが独立した短い文章で構成されています。

各段は特定の順序で書かれているわけではなく、作者の思いつくままに並べられています。テーマ

各段のテーマは多岐にわたり、作者の日常の出来事、人間関係、自然、仏教、文学など、様々なものが取り上げられています。

徒然草序段

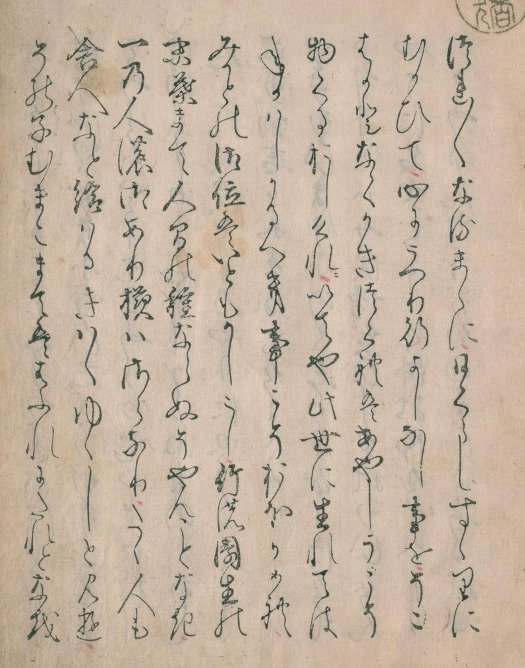

原文

つれづれなるまゝに、日くらし、硯すずりにむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。現代語訳

※著者の個人的な解釈による現代語訳です。

悶々としたまま一日中、硯すずりとにらめっこしながら、心の中を通り過ぎてゆくどうしようもないことをだらだらと書きつけているうちに、なんとなく変な気分になってしまった。

【徒然草考】序段:つれづれなるまゝに

長時間執筆をしていると、気分がモヤモヤしたり、集中力が途切れてしまうことは、多くの執筆者が経験する悩みだと思います。

この状態は一般的には「ライターズブロック」と呼ばれているものです。

なぜ長時間執筆すると気分がモヤモヤするのか?

モヤモヤの原因を調べてみました。

倦怠や多忙による脳の一時的なフリーズ

同じことが長く続いたり、処理しなければならない事が多すぎたりすると急にモチベーションが低下したり、意味不明の興奮状態に陥ることがあります。締め切りと焦り

締め切りに追われて焦ってしまうと集中力が途切れてしまいます。アイデアの枯渇

新しいアイデアのインスピレーションが湧かないと執筆が難しくなります。読み手への過剰反応

読者の反応を気にしすぎて筆が進まないことがあります。執筆環境

周囲の環境が騒がしかったり、集中できないような場所では、執筆に集中できません。体調不良

やはり、心身ともに健康でないと長時間の執筆はできません。

吉田兼好の場合は1.の「倦怠や多忙による脳の一時的なフリーズではなかろうか」と思います。

個人的には、よく、わかります。

気分のモヤモヤを改善する方法

では、そのような状況になったらどうするべきでしょうか。

現代における対処策を考えてみました。

ズーニンの法則を使う

ズーニンの法則とは、物事に取り掛かるときは、最初の4分間を頑張ると脳内でドーパミンが分泌されて、その後もうまくいくというものです。休憩をこまめにとる

30分~1時間に一度、定期的に休憩を取るとリフレッシュできます。環境を変える

いつもの場所から離れて別な集中できる場所に移動してみましょう。他のことをする

執筆から一旦離れ、お茶を楽しむ、散歩をする、音楽を聴く、読書をするなどをすることで気分転換ができます。簡単な作業から始める

先に手を付けやすい短い文章から始めてみると意外に筆が乗ります。文章の構成や設定を見直す

文章の構成や設定をシンプルすることで、執筆のハードルを下げることができます。

また、メモや備忘録に戻って、思いついたことを書き出したり、書き留めたものを振り返るとインスピレーションが湧いてきます。フィードバックを使う

他の人に文章を見てもらい意見を聞いてみると良いでしょう。

AIツールとキャッチボールすることも有効です。脳の働きを良くする栄養をチャージする

オメガ3脂肪酸が豊富なナッツや、糖分補給でチョコレートなどをチャージしましょう。運動する

運動はストレス解消や集中力アップに効果があります。仮眠する

10~20分程度の仮眠で集中力や思考力が戻ってきます。

さて、吉田兼好はどう対処していたのでしょうか?

鎌倉時代にできることとなると、個人的には10.の仮眠ではないだろうかと考えています。

そうだとすると、仕事中の仮眠(昼寝)も罪悪感なくできそうです。

終わりに

お付き合いいただきありがとうございました。

この調子で全243段を書いてみたいと思います。

あわせて、おすすめの書籍をご紹介します。

電子書籍版のおすすめはこちら

オーディオブック版のおすすめはこちら

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

こちらの情報がお役に立ちましたらうれしいです。

いいなと思ったら応援しよう!